Z32型フェアレディZは、日産が誇る名車のひとつでありながら、かつては「なぜ安いのか?」と疑問を持たれることが多い車種でもありました。

デザインが独特だったことから「ゴキブリ」と揶揄されたり、走行性能や維持の難しさから「不人気」とされることもあり、「Z32はやめとけ」といった意見まで聞かれることがあります。

特にツインターボモデルには注意点が多く、リトラ化のような改造を行った個体も存在するため、中古車を選ぶ際には慎重な判断が求められます。

この記事では、Z32の中古相場や年間維持費、エンジンオーバーホールの料金といった具体的なコスト面から、中古車選びの注意点、そして「かっこわるい」とされた過去の評価がどのように変わりつつあるのかまで、幅広く解説していきます。

Z32に興味がある方や購入を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

- Z32が安かった歴史的・市場的背景

- 不人気とされていた理由や評価の変遷

- 維持費や整備性などコスト面での課題

- 中古車購入時の注意点と選び方のコツ

フェアレディZ32はなぜ安い?市場評価と価格低迷の背景

- Z32はなぜ不人気と言われてきたのか

- 「Z32はゴキブリ」と呼ばれたデザイン評価

- ツインターボモデル購入時の注意点

- 「Z32はやめとけ」と言われる理由を検証

- 中古車選びで失敗しないための注意点

Z32はなぜ不人気と言われてきたのか

Z32型フェアレディZが不人気と言われる背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。まず一つ目に挙げられるのは、車体の重さと走行性能のバランスに対する期待外れ感です。Z32は当時のハイエンドスポーツカーとして登場し、豪華装備と高性能エンジンを備えていました。しかし、車両重量が重く、特にNA(自然吸気)モデルにおいては「加速が物足りない」と感じる人が多かったのです。

また、整備性の悪さもネガティブな印象につながりました。エンジンルームは非常に詰め込まれており、ちょっとした修理やメンテナンスにも手間と費用がかかります。日常的な整備でも専門的な知識や工具が求められ、初心者には敷居の高い車種とされていました。

デザイン面でも意見が分かれました。ワイド&ローなスタイルやスラントノーズは革新的でしたが、それまでの「ロングノーズ・ショートデッキ」というZらしい伝統とは一線を画しており、一部のファンからは歓迎されなかったのです。

さらに、同時期に登場したライバル車との比較も影響しています。R32スカイラインGT-RやFD型RX-7、80スープラなどがモータースポーツやメディアで注目される中で、Z32はやや影の存在になってしまいました。これにより、パフォーマンス面での評価が相対的に低く見られ、不人気というイメージが定着していったと考えられます。

最後にもう一つ、販売戦略や価格設定も不人気の一因とされています。当時のZ32は高級志向で価格も高く、若いスポーツカーファンが手を出しづらい存在でした。こうした複数の理由が積み重なり、「Z32は不人気車」と語られるようになったのです。

「Z32はゴキブリ」と呼ばれたデザイン評価

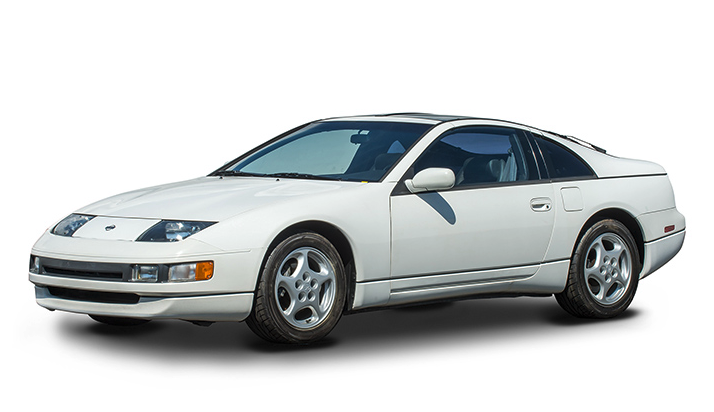

| 車両詳細 | スペック |

|---|---|

| 年式 | 1992年 |

| 型式 | Z32型 |

| 全長 | 4,310mm |

| 全幅 | 1,790mm |

| 全高 | 1,250mm |

| ホイールベース | 2,450mm |

| トレッド(前/後) | 1,495 / 1,535mm |

| 車両重量 | 1,450kg |

| エンジン | VG30DE型 (V6・4バルブ DOHC) 2960cc |

| 最高出力 | 169kW(230ps)/6,400rpm |

| 最大トルク | 272N・m(27.8kgm)/4,800rpm |

| サスペンション(前/後) | マルチリンク / マルチリンク |

| ブレーキ(前/後) | ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク |

| タイヤ | 225/50R16 92V |

Z32が「ゴキブリ」と呼ばれるようになったのは、そのデザインが一般的なスポーツカーの印象とは異なり、独特でクセのある形状だったからです。もちろんこれはネガティブなあだ名ではありますが、一方でZ32の個性を象徴する言葉でもあります。

当時のZ32は、従来のフェアレディZが持っていたロングノーズ・ショートデッキのフォルムを捨て、より未来的かつ流線型の「ワイド&ロー」なスタイルに変更されました。このスラントノーズに鋭く絞られたフロントフェイス、そして全体的に黒いボディカラーが人気を博したこともあり、外見が黒光りしてヌメっとした印象を与えることから、「ゴキブリ」という俗称がつけられたのです。

この呼び名には賛否ありますが、インターネット掲示板や中古車界隈では今なお語られるほど印象的なデザインだったと言えるでしょう。ネガティブに捉えられがちなあだ名ではあるものの、それだけ印象に残りやすく、Z32を記号的に覚えている人も少なくありません。

一方で、Z32のデザインは海外で高い評価を受けています。例えば、そのヘッドライトはランボルギーニ・ディアブロや日産R390ロードカーにも流用されており、デザインの完成度の高さが評価されていたことがわかります。この点から考えると、「ゴキブリ」と呼ばれる一方で、Z32のデザインはある意味で先進的すぎたとも言えるのです。

つまり、Z32のデザインは見る人によって評価が大きく分かれるものであり、保守的なZファンからは否定的に捉えられ、革新的なスタイルを好む層からは高評価を受けるという、非常にユニークなポジションにあると言えるでしょう。

ツインターボモデル購入時の注意点

Z32のツインターボモデルを購入する際には、いくつか注意しておきたい重要なポイントがあります。まず第一に挙げられるのが、エンジンの熱対策です。Z32のツインターボモデルは、VG30DETTという3.0L V6ツインターボエンジンを搭載しており、非常に高い出力性能を持っています。しかし、その一方でエンジンルームの熱がこもりやすい構造になっているため、オーバーヒートや熱ダレといったトラブルを起こしやすい傾向にあります。

また、整備性の悪さも見逃せません。エンジンルームの空間に余裕がなく、タービンや冷却系統のメンテナンスには時間と費用がかかります。中古で手に入る個体の多くは年数が経過しており、タービンの劣化やホース類の硬化、オイル漏れといった問題が発生している可能性も高いため、整備履歴が明確でない車両は避けるのが無難です。

さらに、社外チューンされた車両についても慎重に判断する必要があります。ブーストアップやECU変更などで出力が上げられている個体は多いものの、それが正しくセッティングされていなければ、エンジンやミッションへの負荷が大きく、寿命を縮める原因にもなり得ます。見た目だけで判断せず、必ず試乗や第三者機関による点検を受けた上で購入を検討することをおすすめします。

このように、Z32のツインターボモデルは魅力的なスペックを持っていますが、維持と整備には一定の知識と費用が求められます。購入前には状態の確認と、必要な修理コストを想定した上で検討することが大切です。

「Z32はやめとけ」と言われる理由を検証

Z32型フェアレディZに対して、「やめとけ」という意見が出るのは決して根拠のない批判ではありません。確かにZ32には多くの魅力がありますが、それと同時に、購入後に苦労する要素も多いため、慎重な検討が求められる車種です。

まず注目すべきは、車両の経年劣化によるトラブルの多さです。Z32の生産終了は2000年であり、最終モデルでもすでに20年以上が経過しています。このような古い車は、走行距離に関係なく劣化部品が多く、予期しない故障に見舞われる可能性が高くなります。特にゴム類や配線、燃料系統、電装部品などは要注意です。これらの交換や修理は意外と費用がかかり、維持コストが膨らみやすくなります。

次に、Z32特有の「整備性の悪さ」も敬遠される大きなポイントです。VG30DETTエンジンは高性能で知られていますが、エンジンルーム内のスペースが非常に狭く、簡単な整備でもエンジン脱着が必要になるケースがあります。部品が手に入りにくいだけでなく、作業工賃も高額になる傾向にあるため、維持するためには専門知識を持つ整備士の存在が不可欠です。

また、過去に販売されたZ32の多くがカスタム車であることも一因です。チューニングされた車両は一見魅力的に映りますが、パーツの相性やセッティングが適切でないと、トラブルの原因になることがあります。特に中古市場では過去の整備記録が不明確な車両も多く、安易に手を出すと後悔につながることも珍しくありません。

このように、Z32には「やめとけ」と言われるだけの理由が存在します。しかし、それはネガティブなレッテルというより、購入に際しての注意喚起と考えるべきでしょう。きちんとした知識と準備を持ち、信頼できる個体を選ぶことができれば、Z32は唯一無二の個性と魅力を備えた名車であることに変わりはありません。

中古車選びで失敗しないための注意点

Z32型フェアレディZは中古車市場において今なお高い注目を集めていますが、同時に購入時の注意点も多く存在します。見た目のかっこよさやスペックの高さだけに惹かれて購入すると、思わぬ出費やストレスにつながる恐れがあるため、事前のチェックポイントをしっかり押さえることが重要です。

まず確認すべきは、整備履歴の有無です。Z32は高性能なぶん構造が複雑で、定期的なメンテナンスを受けていない車両は故障リスクが非常に高くなります。オイル交換やタイミングベルトの交換記録だけでなく、冷却系や電装系、パワートレインに関する修理履歴もあわせてチェックしましょう。整備記録が整っている車両は、信頼性の高い管理のもとで使われてきた証拠になります。

次に気を付けたいのが、車両のカスタム内容です。Z32には多くのカスタムパーツが存在し、実際に販売されている車両の中には、外装や吸排気系、サスペンションが改造されたものも少なくありません。外観が美しく仕上がっている車でも、純正部品がない、構造変更申請がされていない、制御系のバランスが崩れているなど、見えない問題を抱えていることがあります。カスタム車はできるだけ現車確認を行い、専門知識を持つ第三者にチェックを依頼するのが安全です。

また、Z32にはAT車やNA(自然吸気)モデルも多く存在しています。ターボ車に比べて価格は抑えられていますが、パフォーマンスや市場価値に差があるため、どのグレードを選ぶかも慎重に検討すべきポイントです。とくに2by2やATモデルは安価で出回っていますが、購入後に「思っていた走りと違う」と感じる可能性もあるため、自分の用途や期待する性能を事前に整理しておくことが大切です。

最後に、ボディや内装の状態にも目を向けましょう。年式が古いため、Tバールーフの雨漏り、シートやダッシュボードの劣化、塗装の傷みなどが目立つ車もあります。これらは走行性能には直接関係しないとはいえ、修復に費用がかかる部分でもあり、総合的なコンディション判断には欠かせません。

Z32は一度手に入れると長く付き合いたくなる魅力を持った車ですが、それゆえに最初の一台選びが非常に重要です。予算だけで決めず、情報収集と現車確認を徹底することで、後悔のないZライフをスタートさせることができるでしょう。

フェアレディZ32:なぜ安いのに高騰し始めたのか

- Z32の中古相場推移と高騰の兆し

- Z32の年間維持費が安さに影響する理由

- エンジンオーバーホール費用の実態

- リトラ化は車検に通るのか

- Z32は本当にかっこわるいのか再評価

Z32の中古相場推移と高騰の兆し

Z32型フェアレディZは、かつて「安くて買いやすい国産スポーツカー」として知られていました。特に2000年代中盤から2010年代半ばにかけては、中古市場での価格が50万円前後に落ち着き、性能に対して非常にコストパフォーマンスが良い車として扱われていたのです。しかし、ここ数年で状況は一変し、2020年以降は相場が上昇を始め、現在では150万円〜300万円台が標準価格帯となりつつあります。この変化には、国内外の市場動向が大きく影響しています。

最も顕著な要因は、海外での再評価です。特にアメリカでは、JDM(Japanese Domestic Market)ブームが加速しており、90年代に日本国内で販売されたスポーツカーがコレクターズアイテムとしての価値を高めています。Z32もその流れに乗り、海外ユーザーから注目される存在となりました。アメリカには「25年ルール」という輸入緩和制度があり、製造から25年を超えた車両は連邦規制の対象外となり輸入が容易になります。Z32はすでにこのルールの条件を満たしており、日本仕様の300ZXに魅力を感じるアメリカのファンが増えているのです。

さらに、Z32の中古相場が高騰しているもう一つの理由として「流通台数の減少」があります。新車当時は約16万台が生産されましたが、過走行車や事故車、部品取り車として廃車になった個体が多く、年々状態の良い車両は少なくなっています。特にツインターボ・マニュアル・修復歴なしという条件をすべて満たす車両は非常に希少で、その分だけ価格も高騰しやすくなっているのです。

加えて、Z32には高出力のVG30DETTエンジンやTバールーフ、豪華な内装、4輪マルチリンク式サスペンションなど、現代車にも通じる高性能な装備が多数搭載されており、海外では「ハイパフォーマンスかつ高級志向なスポーツカー」として評価されています。R32 GT-Rや80スープラと比べれば価格がまだ抑えられているため、将来性を見込んだ投資対象として購入する人も増えているのが実情です。

このように、Z32の中古相場の高騰は、国内市場の再評価に加え、海外からの需要拡大と希少性の上昇、そしてZシリーズ全体への注目度の高まりが複合的に影響していると言えます。今後もこの傾向は続く可能性が高く、Z32は「なぜ安いと言われていたのか」から「なぜ今高くなっているのか」へと注目ポイントが移り変わっている状況です。

Z32の年間維持費が安さに影響する理由

Z32型フェアレディZの中古価格が安かった時期には、「維持費の高さ」が価格形成に与えた影響が大きかったと考えられます。単に車両価格が安くても、所有後にかかる費用が高額であれば、敬遠するユーザーが増えるのは当然です。

実際、Z32の年間維持費はおおよそ50万円〜60万円程度と見積もられています。この中には、燃料代、税金、保険、車検、メンテナンス費用などが含まれます。中でも負担が大きいのが燃費とメンテナンス費です。Z32の燃費は平均して7km/L前後とされており、日常使いするにはガソリン代の負担が重くなります。

また、古い車である以上、定期的な部品交換や修理は避けられません。パワートランジスタ、オルタネーター、ラジエーター、パワステ系統など、Z32特有の「持病」とされる箇所にトラブルが出ることも多く、それぞれの修理に数万円から十数万円の費用がかかることも珍しくありません。さらに、部品の一部はすでに純正新品が手に入らない場合もあり、リビルド品や中古パーツに頼らざるを得ないという事情もあります。

このような背景から、たとえ購入価格が50万円以下であったとしても、維持費を含めた「総コスト」で考えると高額になってしまう可能性がありました。そのため、実際に購入を検討する人の中でも、「安く買えても、維持できないなら意味がない」と判断する層が一定数いたのです。

つまり、Z32の中古価格が長らく低かったのは、車体そのものの評価だけではなく、その後にかかる出費を考慮した上での需要の低さも大きな要因だったといえるでしょう。

エンジンオーバーホール費用の実態

Z32型フェアレディZの維持において、特に注意が必要なのがエンジンのコンディションです。Z32は最大で280馬力を発揮するVG30DETTエンジンを搭載しており、設計当時としては非常に高性能なエンジンでした。ただし、その分だけ構造が複雑で、経年劣化が進んだ個体ではオーバーホール(分解整備)が必要になることもあります。

Z32のエンジンオーバーホールにかかる費用は、おおよそ180万円〜225万円が相場とされています。これは、エンジンの状態や依頼するショップの内容、使用する部品のグレードによって変動しますが、一般的な車両の整備費と比較してもかなり高額です。

なぜこれほど費用がかかるのかというと、まず第一に部品点数が多く、それぞれが高価であることが挙げられます。ピストン、クランクシャフト、シリンダーヘッドなどの主要部品に加え、パッキンやガスケットなどの消耗品もすべて交換対象になります。また、Z32のエンジンは熱の管理が難しく、冷却系の劣化や歪みによる精密調整が必要なこともあり、工賃が膨らむ傾向にあります。

さらに、現在ではVG30系のエンジンを専門的に扱える整備士が少なくなってきており、対応できる工場が限られているという現実もあります。そのため、作業を依頼する先が限られ、結果として価格が高止まりしやすいのです。

オーバーホール後はパフォーマンスが回復し、長く乗ることも可能になりますが、コスト面を考えると気軽に選べるものではありません。特に中古でZ32を検討する際には、すでにオーバーホール済みの個体か、今後その予定が必要かどうかを判断することが、安心して乗るための大きな分かれ道となります。

リトラ化は車検に通るのか

Z32型フェアレディZは、もともと固定式のスラントノーズヘッドライトを採用したモデルとして登場しました。そのため、いわゆる「リトラクタブルヘッドライト(通称:リトラ)」ではありません。しかし一部のオーナーの間では、Z32を初代S30型やZ31型の雰囲気に近づける目的で、社外パーツを使ったリトラ化のカスタムが行われることがあります。

ここで気になるのは、そのようなリトラ化を施したZ32が、車検に通るのかどうかという点です。結論から言えば、「条件を満たせば車検に通ることもあるが、ハードルは低くない」と言えるでしょう。

まず重要なのは、保安基準に適合しているかどうかです。ヘッドライトの高さ、照射範囲、光量、色温度などが基準を満たしていなければ、当然ながら車検には通りません。また、リトラクタブル機構の耐久性や動作の安定性も確認される場合があります。例えば、点灯時にきちんと上がり切らない、動作に時間がかかるといった状態であれば不合格になる可能性があります。

さらに、リトラ化によって車体構造が変わる場合には、「構造変更申請」が必要になるケースもあります。これは、車両の灯火装置や外形寸法が変わったとみなされる場合に必要となる手続きであり、書類の準備や認可に時間がかかる場合もあるため、手間とコストがかかります。

このように、Z32をリトラ化すること自体は可能ではあるものの、安易に行うと予期せぬトラブルに繋がることもあります。特に、社外パーツで構成されたカスタムは品質がまちまちであり、信頼できる専門ショップで施工することが必須です。また、車検に通すことを前提とするのであれば、事前に陸運局や整備士に相談し、基準を明確にしておくと安心です。

Z32は本当にかっこわるいのか再評価

Z32型フェアレディZについて、「かっこわるい」という評価が聞かれることがあります。これは、従来のZシリーズにあった「ロングノーズ・ショートデッキ」という伝統的なデザインを廃し、ワイド&ローの新しいスタイルに大きく舵を切ったことに起因しています。従来のZファンからは、この急激なデザインチェンジが「らしくない」と受け止められたことも事実です。

また、車体の低さと丸みを帯びたボディライン、特に黒いボディカラーの個体が多かったことから、一部では「ゴキブリのようだ」と揶揄されることもありました。このような異名がついたこともあり、当時の評価としては分かれる部分が多かったのは確かです。

ただし、今になってZ32のデザインを見直すと、その完成度の高さに改めて気付く人も増えています。直線的なデザインが主流だった時代に、空力や未来感を意識した流線型のフォルムを採用していた点は、今となってはむしろ先進的であったと言えるでしょう。実際、Z32のヘッドライトはランボルギーニ・ディアブロ後期型にも採用されたほど、デザイン性の高いパーツだったのです。

さらに、スラントノーズのデザインは、ヨーロッパ車を意識したシャープな印象を与えるものであり、後年のスポーツカーにも通じる要素が多く含まれています。近年では、90年代の車に独自の魅力を感じる若い世代からも、Z32のデザインに対して肯定的な意見が目立つようになりました。

このように、Z32は登場当初こそ賛否が分かれるデザインでしたが、時代を経てそのユニークさや存在感が再評価されつつあります。「かっこわるい」という印象は、過去の評価の一部に過ぎず、今では個性を重視する人々にとって魅力的なスタイリングと捉えられているのです。

フェアレディZ32はなぜ安いのか?総括

Z32型フェアレディZが「なぜ安いのか」と言われる背景には、整備性の悪さや重い車体による走行性能への不満、保守的なファン層とのデザインのミスマッチなどが挙げられます。ただし、現在は再評価が進み、価格は高騰傾向にあります。

記事のポイントをまとめます。

- NAモデルは重く加速性能が物足りなかった

- VG30DETTは高性能だが熱対策に難がある

- エンジンルームが狭く整備性が著しく悪い

- 年式が古く、劣化部品が多く維持費がかさむ

- デザインがZ伝統と異なり賛否が分かれた

- 黒くヌメっとした外観から「ゴキブリ」と揶揄された

- 一般的なスポーツカーと異なる独特の見た目

- 高級路線だったため若者に届きにくかった

- モータースポーツの活躍が少なく影が薄かった

- ライバル車の影に隠れ比較されやすかった

- カスタム車両が多く、品質が不安定

- リトラ化など車検対応が難しい改造も多い

- 年間維持費が高く継続所有にハードルがある

- エンジンオーバーホール費が非常に高額

- 海外での人気再燃により今後は高騰傾向にある