86にターボを取り付けると高いパフォーマンスが得られる一方で、「86ターボは壊れるのか?」という不安を感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、86ターボが壊れると言われる理由をはじめ、ターボ化の際に生じやすいデメリットや注意点について詳しく解説します。

また、86を300馬力までチューニングするリスクや、スーパーチャージャー搭載車の寿命に関する知識も紹介。さらに、ターボ化にかかる費用やおすすめのターボキット、中古車を選ぶ際のポイントも押さえています。

ボルトオンターボの落とし穴、ターボが壊れる前兆、そして「新車86になぜターボ搭載車がないのか?」という疑問や、ターボエンジンの欠点にも触れながら、86ターボに関する情報を総合的にお届けします。

壊れにくく安全にチューニングを楽しみたい方に役立つ内容です。

- 86にターボを付けた場合の壊れる原因と背景

- ターボ化によるエンジンやミッションへの負荷とデメリット

- ターボ車の寿命を延ばすための具体的な注意点

- 中古の86ターボ車を選ぶ際のリスクと確認ポイント

86ターボが壊れるのは本当?原因と背景を解説

- なぜ86ターボは壊れると言われるのか

- 86のターボ化に潜むデメリットとは

- 86を300馬力にすると壊れる理由

- スーパーチャージャー搭載車の寿命は?

- ターボが壊れる前兆にはどんな症状がある?

- ターボ車の寿命を延ばすための注意点

なぜ86ターボは壊れると言われるのか

86にターボを装着すると「壊れる」とよく言われるのは、エンジン本来の設計が自然吸気(NA)仕様であるためです。つまり、過給機(ターボやスーパーチャージャー)を後付けで取り付けることで、本来想定されていない高い負荷がエンジン内部にかかりやすくなるのです。特に無理なブースト圧の設定や、燃料・点火マップの調整が不十分なまま運用された場合、エンジン内部の部品が急激に摩耗したり、最悪の場合はエンジンブローを起こしてしまうこともあります。

このようなトラブルは、チューニング初心者が「ターボキットをポン付けすればパワーアップできる」と安易に考えた結果、適切なセッティングや冷却対策を怠ったことに起因しています。実際に、ブースト管理や燃調が適切でないまま全開走行を行い、数千キロでエンジンが壊れてしまったという報告も多数見られます。

さらに、純正のECUは過給圧を考慮した制御がされておらず、異常燃焼を検知できないケースもあります。これによりノッキングが起こりやすく、ピストンやコンロッドといった重要部品が深刻なダメージを受けることになります。こうした背景から「86にターボを付けると壊れる」と言われるようになったのです。

こう考えると、ターボ化によるパワーアップは魅力的である一方で、エンジン内部の強化や高度なセッティングが不可欠であることがわかります。言い換えれば、適切な知識と環境があれば壊れにくくすることは可能です。

86のターボ化に潜むデメリットとは

86をターボ化する際には、多くの魅力的な効果が得られる一方で、いくつかの注意すべきデメリットも存在します。中でも最も大きなリスクは、エンジンとミッションへの負荷が急激に高まる点です。元々NA(自然吸気)用に設計されたエンジンブロックや内部部品は、過給による高圧縮や高温環境に十分対応していないことが多いため、パワーアップと同時に寿命を縮めることになります。

もう一つの見落とされがちな点は、車両の総合的なバランスが崩れる可能性があることです。ターボによるパワーアップは、エンジン性能だけでなく、ブレーキ・サスペンション・タイヤ・冷却系など他の部分にも強化を求める形になります。もしこれらの強化が追いついていないままターボ化を行うと、安全性や安定性に大きな影響を与えてしまいます。

また、ボルトオンターボキットを使用する場合でも、取り付けにはそれなりの技術と時間が必要になりますし、ECUセッティングを含めると費用もかなり高額です。さらに、ターボを取り付けたことで正規ディーラーでの保証が受けられなくなる場合もあります。これも無視できないデメリットの一つです。

一方で、適切なセッティングと部品選定を行い、定期的なメンテナンスを怠らなければ、トラブルの発生率を下げることは可能です。しかし、これには知識と予算、そして信頼できる専門ショップの存在が不可欠であるため、誰でも気軽に取り組めるチューニングとは言い難いでしょう。

86を300馬力にすると壊れる理由

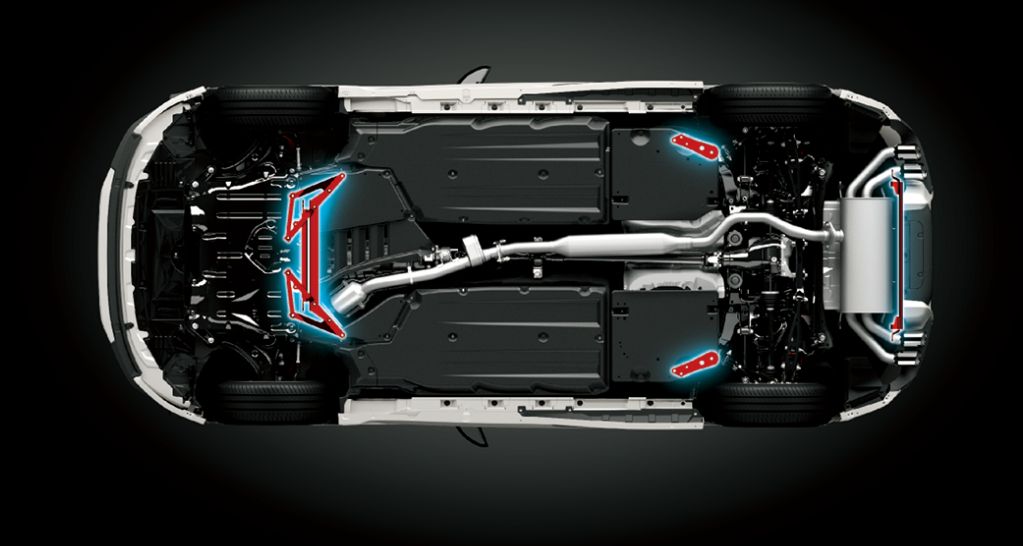

86を300馬力までチューニングするとエンジンが壊れやすくなるのは、純正状態のエンジン設計に限界があるためです。86に搭載されているFA20エンジンは、高回転型でバランスに優れたNAエンジンですが、大幅なパワーアップに対応する前提では作られていません。そのため、ターボで過給して出力を300馬力以上にすると、ピストン・コンロッド・クランクシャフトなどの内部部品に想定外の負荷がかかり、破損や摩耗のリスクが一気に高まります。

さらに、300馬力を目指すにはブースト圧もそれなりに高く設定する必要があり、それに伴い燃焼温度や圧力が大幅に上昇します。これによって冷却系の限界を超えてしまうと、ノッキングの発生やオーバーヒートによるシリンダーの損傷といった重大なトラブルに繋がります。加えて、燃料供給が追いつかず燃調が薄くなった場合には、異常燃焼が起こりピストンの棚落ちなど深刻なエンジン損傷が生じる可能性があります。

例として、トラストやHKSのターボキットを使い300馬力超を目指したユーザーの中には、短期間でミッションが壊れたり、エンジンブローに見舞われたという報告もあります。これは、トルク増大によってミッションやドライブシャフトなど駆動系にも無理がかかっている証拠です。

これらのリスクを避けるには、エンジンの内部強化、冷却系の大幅なアップグレード、燃料システムの強化、そしてプロによるECUセッティングが必須になります。つまり、86で300馬力を狙うには、パワー以上に「耐久性の確保」に投資をしなければならないということです。

ですので、300馬力を目標にする場合は、単純にターボを追加するだけではなく、車全体のトータルバランスを意識したチューニングを行うことが非常に重要です。

スーパーチャージャー搭載車の寿命は?

スーパーチャージャーを後付けした車両の寿命は、自然吸気エンジン(NA)と比較すると短くなる傾向があります。その理由は、エンジンの設計自体が過給機による高負荷に対応していないケースが多いためです。特にトヨタ86のようなNA専用設計のエンジンにスーパーチャージャーを装着する場合、エンジン内部に余裕がない状態で高圧縮・高温の状態が続くことで、金属部品の疲労や潤滑不足などが発生しやすくなります。

このような車では、エンジン本体が本来持っている10万km以上の耐久性を十分に発揮できない場合があります。実際には、走行距離で5〜8万kmあたりで何らかの不具合が出ることも珍しくありません。もちろん、これはメンテナンスの状況や走り方によって大きく変わります。例えば、日常の街乗り中心で高回転を避けた運転をしているユーザーであれば、10万km以上走行しても大きなトラブルが起きないケースもあります。

一方で、頻繁にサーキットを走行したり、高回転を多用するような使い方をしている場合、エンジンや補機類への負担は跳ね上がります。このとき特に注意すべきなのが、オイル管理と冷却性能です。スーパーチャージャーはベルト駆動でエンジンの力を使うため、発熱が大きく、エンジンオイルや冷却水の状態を常に良好に保っていないとパーツの劣化を早めてしまいます。

このように考えると、スーパーチャージャー搭載車は、取り付けるだけで終わりではなく、その後のケアが非常に重要です。寿命をできるだけ伸ばすには、定期的な点検と早めの消耗品交換、そして無理のない走行スタイルを心がけることが基本になります。

ターボが壊れる前兆にはどんな症状がある?

ターボチャージャーは非常に高温・高回転で動作する精密機械です。そのため、トラブルの前には必ずといっていいほど“予兆”があります。この前兆に早く気づくことが、修理費用やエンジンへの波及ダメージを防ぐための鍵になります。

最もわかりやすいサインは、エンジンから出る白煙です。アクセルを踏んだときに白煙が出る場合、ターボのオイルシールが劣化してエンジンオイルが燃焼室に入り込んでいる可能性があります。これは比較的初期の段階で現れる症状であり、放置するとタービンブレードが損傷したり、エンジンそのものがオイル切れを起こす危険性もあります。

次に注意したいのは異音です。「ヒュイーン」「シャー」といった高音が以前より大きくなったり、回転に合わせて金属音が混じるようになった場合、ターボ内部の軸受や羽根に異常が起きている可能性があります。こうした音が聞こえ始めたら、すぐに点検を受けることが望ましいです。

さらに、過給圧が思うようにかからなくなったり、アクセルレスポンスが鈍くなるといったパフォーマンスの低下も前兆のひとつです。これはブースト漏れやバキュームラインの損傷、あるいはターボ自体の機能低下が原因であることが多いです。

加えて、エンジンチェックランプの点灯も軽視できません。診断機でエラーコードを読み取ると、過給圧異常や吸気系センサーの異常が記録されているケースがあり、これもターボ不調のヒントになります。

このような前兆を早期に察知するためには、定期的な点検に加え、日頃から愛車の音や挙動の変化に敏感でいることが大切です。異常を感じたら無理に走り続けず、専門のショップや整備工場に相談することが、トラブルを最小限に抑える第一歩となります。

ターボ車の寿命を延ばすための注意点

ターボ車を長く乗り続けるためには、いくつかの注意点を日常的に意識する必要があります。特に重要なのは、エンジンオイルと冷却系の管理です。ターボチャージャーはエンジンオイルで潤滑と冷却を行っているため、オイルの劣化がそのままターボ寿命の低下に直結します。オイル交換は、純正の指定サイクルよりも短め、例えば3000〜5000kmごとを目安に行うと安心です。

また、冷却水のチェックと補充も欠かせません。ターボ車はエンジン全体の発熱量が大きく、冷却系に負担がかかりやすいため、ラジエーターの状態やウォーターポンプの劣化にも注意が必要です。高温状態が続くと、エンジンやターボ内部の金属部品が熱で歪み、異常摩耗やオイル漏れにつながります。

さらに、運転スタイルにも工夫が求められます。エンジンが温まる前に急加速を繰り返すと、潤滑不足のままターボが高回転で回り始め、内部の軸受にダメージを与えてしまいます。同様に、走行直後にエンジンをすぐ切ってしまうと、ターボ内部に熱がこもり、いわゆる“オイル焼け”を引き起こすリスクもあります。このような事態を防ぐために、走行後はアイドリングで30秒〜1分ほどクールダウンさせるのが理想的です。

そしてもうひとつ大切なのが、過度なチューニングを避けることです。ターボのブースト圧を無理に上げすぎると、パワーは出てもそのぶんエンジン全体への負担も大きくなります。日常的に使うのであれば、安全マージンを十分に取った設定で運用するほうが、結果としてトラブルを減らし、寿命も延ばせるでしょう。

こうしたポイントを意識していれば、ターボ車でも10万km以上、場合によっては20万km近くまでトラブルなく走り続けることも可能です。ターボの魅力を長く楽しむためには、日々の丁寧な扱いとメンテナンスの積み重ねが何よりも重要になります。

86ターボが壊れるリスクを減らす方法

- ターボ化にかかる費用とおすすめキット

- ボルトオンターボのデメリットを知る

- 86ターボの中古車を選ぶときの注意点

- なぜ新車の86にはターボが付いていないのか

- ターボの欠点とその対策について

ターボ化にかかる費用とおすすめキット

86をターボ化するためには、単にキットを購入するだけでなく、周辺部品の追加や工賃も考慮しなければなりません。一般的な目安として、パーツ代と工賃を合わせると70万円〜100万円ほどが必要になるケースが多いです。これにはターボキット本体の費用に加え、強化クラッチやオイルクーラー、冷却系の強化パーツなども含まれます。

実際に販売されている製品の中で人気が高いのは、HKSとBLITZのターボキットです。HKSのGT2ターボキットは、性能と信頼性のバランスが良く、セッティング前提でしっかりと使いこなすユーザーから評価されています。一方、BLITZのターボフルキットは比較的価格を抑えながらも、必要な構成が揃っており、初めてターボ化に挑戦する人にとっても導入しやすい製品です。

このように、ターボキット単体で見ると50万円〜80万円前後が相場ですが、それだけでは実用に耐えられないこともあります。例えば、燃料供給が追いつかなくなればインジェクターの交換が必要になり、冷却性能が足りなければラジエーターやインタークーラーの大型化も必要です。さらに、現車に合わせたECUセッティングを行うための費用も加算されます。

取り付けには専門的な知識と技術が求められるため、信頼できるショップに依頼することが前提です。施工時の工賃も10万円〜20万円程度かかることが多く、パーツ選びの段階でどこまで作り込むかを明確にしておくことが大切です。

こうした点を踏まえると、ターボ化は手軽なカスタムとは言えませんが、しっかりと計画を立てて実施すれば、86の走行性能を大きく向上させる手段のひとつになります。無理に予算を削るのではなく、必要な装備を揃えたうえで安全に楽しむことが望ましいでしょう。

ボルトオンターボのデメリットを知る

ボルトオンターボは、車両に大きな加工を加えずに過給機を装着できるという手軽さが魅力ですが、その反面いくつかの注意点や欠点も抱えています。導入を検討する際には、こうしたデメリットを正しく理解しておく必要があります。

一つ目のポイントは、構造上ブースト圧の設定に限界があることです。エンジンの内部パーツを強化しないまま使用することを前提としているため、あまり高い圧力をかけることができません。その結果、パワーアップの上限が低く、期待していたほどの変化を感じられないこともあります。

また、ブーストの立ち上がりやエンジンレスポンスの面でも、純正ターボ車のような緻密な制御には及ばない場合があります。特に回転数が低い領域では、ターボラグと呼ばれるレスポンスの遅れを感じやすく、扱いづらくなることもあるでしょう。

さらに、セッティングの重要性が非常に高いという点にも注意が必要です。単純にタービンを取り付けるだけでは、燃料の供給や点火タイミングがエンジンに合っておらず、ノッキングや異常燃焼を引き起こす可能性があります。これを回避するためには、必ずECUの調整が必要です。調整を怠れば、最悪の場合エンジンブローを招くリスクもあります。

もうひとつの問題は、耐久性や整備性に関するものです。市販のボルトオンターボキットには品質にばらつきがあり、長期使用に耐えられないものも存在します。また、車検非対応の構成になっていることもあるため、公道で使うには追加の対策が求められることもあります。

このように、ボルトオンターボには費用や手間を抑えられるというメリットがありますが、それを活かすためには車両の状態を見極めたうえで、しっかりとした準備とセッティングを行う必要があります。過信せず慎重に導入を検討すべきカスタムと言えるでしょう。

86ターボの中古車を選ぶときの注意点

86ターボ仕様の中古車を購入する際には、通常の中古車選びとは異なる点に気を配る必要があります。なぜなら、86は純正でターボを搭載していないため、中古市場に出回っているターボ車はすべて後付けで改造された車両だからです。その改造の内容や状態によって、車両の信頼性や維持費は大きく変わってきます。

まず注目すべきなのは、どのメーカーのターボキットが使用されているかです。信頼性の高いブランドであれば、性能も安定しており、補修部品も手に入りやすい傾向にあります。一方で、詳細が不明なキットや、聞いたことのないメーカーのものが使われている車両は、メンテナンス面で不安が残ります。

次に確認したいのが、ECUのセッティング状況です。ターボ化された車両であっても、適切な燃調と点火時期の調整がされていなければ、すでにエンジン内部にダメージがあるかもしれません。チェックランプの点灯履歴や現状のアイドリングの安定性、異音の有無などを確認することが大切です。

また、施工履歴や整備記録が残っているかどうかも重要な判断材料になります。改造を行ったショップの名前や内容が明記されている場合、一定の安心感があります。逆に、前オーナーが個人でターボ化を行っていた場合は、仕様が曖昧でトラブルのリスクが高くなる傾向があります。

その他にも、冷却系や駆動系が強化されているかを確認することも忘れてはいけません。パワーアップに伴い、ミッションやドライブシャフトなどにも高負荷がかかります。これらがノーマルのままだと、今後の使用で破損する可能性があります。

最後に、試乗はできる限り行いましょう。アクセルを踏んだときの加速感、ブーストの立ち上がり、変速時の挙動などから、車両のコンディションをある程度把握することができます。

このように、86ターボの中古車は魅力的な一方で、慎重な確認と判断が求められます。良い個体を見つけるためには、ターボ化された背景やメンテナンスの履歴を丁寧にチェックすることが大切です。

なぜ新車の86にはターボが付いていないのか

トヨタ86に新車状態でターボが装着されていないのは、車の開発理念と運転体験に対する明確なこだわりによるものです。86は「誰もが運転を楽しめるピュアなFRスポーツカー」を目指して開発された車種であり、その設計思想にはエンジンレスポンスの自然さや車両全体の軽快なバランスが強く反映されています。ターボをあえて搭載しないことで、あらゆるドライバーが走りの一体感を感じやすくなるように工夫されているのです。

ターボエンジンは確かに出力が高く、加速力も優れています。しかしながら、アクセル操作に対する反応がワンテンポ遅れることがあり、これが「ターボラグ」と呼ばれるものです。この特性が加わると、繊細なスロットル操作が求められるコーナリングや、アクセルワークで車の動きを調整するようなシーンで、挙動が読みづらくなることもあります。自然吸気エンジンならではのダイレクトなフィーリングは、このような状況でもドライバーに安心感を与えてくれるため、あえてターボは採用されていないのです。

さらに、車両重量とバランスも関係しています。ターボユニットやそれに付随するインタークーラー、パイピング類は決して軽い部品ではありません。特にフロント部分に重量が集中すると、ハンドリング性能が鈍くなり、ステアリングの応答性が犠牲になってしまいます。86の魅力である「軽快な動き」と「前後バランスの良さ」を守るためには、過給機を追加しない選択のほうが適していたということになります。

加えて、コストや耐久性の観点も見逃せません。ターボ化は開発コストの増加につながるだけでなく、熱対策やオイル循環システムの見直しなど、信頼性を確保するための構造的な強化が必要になります。これが車両価格に反映されることで、若年層やスポーツカー初心者といったターゲットユーザーにとって手が届きにくい存在になる可能性もありました。

このように、ターボ非搭載という決定は単にコスト削減や装備制限によるものではなく、トヨタとスバルが共同で追求した「クルマ本来の楽しさ」を届けるというコンセプトの延長線上にある選択です。結果として、86はシンプルながらもドライバーの技量がダイレクトに反映される、貴重なスポーツカーとして多くのファンに支持されてきたのです。

ターボの欠点とその対策について

ターボエンジンは、コンパクトな排気量で高出力を実現できる非常に効率の良い技術です。現代では多くの車種に採用されており、パワーと燃費のバランスに優れた仕組みとされています。しかし、ターボにはいくつかの明確な欠点が存在し、それらを把握しないまま使用すると予期せぬトラブルや修理費用の増加につながることがあります。

最も代表的な欠点のひとつは、熱による部品の劣化です。ターボチャージャーはエンジンの排気ガスを利用して回転し、その過程で非常に高温になります。この高温環境はエンジンオイルに大きな負担をかけ、オイルの劣化や焦げ付き(オイル焼け)を引き起こす原因になります。焦げたオイルがターボの軸受け部分に堆積すると、内部の回転に支障をきたし、最悪の場合ターボがロックする事態にもなりかねません。

次に問題になるのが、アクセル操作に対する応答性です。いわゆる「ターボラグ」と呼ばれる現象により、アクセルを踏んでから過給が始まるまでにわずかな遅れが生じます。このタイムラグがあると、特に市街地や山道など、微妙なスロットル操作が求められる場面で車の挙動をコントロールしにくく感じることがあります。

また、ターボ車は全体的に部品点数が多く、構造が複雑であることから、メンテナンスや修理費用が自然吸気エンジンと比べて高くなる傾向にあります。ブースト圧を調整するセンサーやバルブ類、冷却系統など、定期的な点検が必要な箇所が増えることで、維持管理に手間がかかります。

これらの問題を防ぐためには、まずエンジンオイルの品質と交換頻度に注意することが第一です。ターボ車には、ターボ用に設計された高温耐性のあるオイルを使用し、一般的な車よりも早めのサイクルで交換を行うことで、内部の摩耗や汚れを防ぐことができます。

また、走行後にはすぐにエンジンを切らず、数十秒から1分ほどアイドリングを行って、ターボ内部の温度を下げる習慣を持つと良いでしょう。これはいわゆる「クールダウン」と呼ばれる操作で、熱だまりによるオイル焼けを防ぐ効果があります。

加えて、急激なアクセル操作を控えたり、必要以上に高いブースト圧を設定しないことも、ターボの寿命を伸ばすための有効な手段です。燃料供給が追いつかないまま高負荷をかけると、ノッキングや過熱が起きる可能性があり、結果的にエンジンにも悪影響を及ぼすことになります。

このように、ターボには性能面でのメリットがある一方で、熱や構造面のデリケートさという欠点も併せ持っています。ですが、運転方法とメンテナンスを工夫することで、ターボエンジンの寿命を延ばし、快適に使い続けることは十分可能です。ターボ車に乗るうえでは、これらの知識をあらかじめ理解しておくことが、安全で長く楽しむための第一歩になるでしょう。

なぜ86をターボ化すると壊れるのか?総括

86にターボを後付けすると高出力を得られる一方で、エンジンや駆動系に大きな負担がかかり、壊れやすくなる傾向があります。適切なセッティングや冷却・燃料系の強化を行えばリスクは軽減できますが、知識と予算が必要になります。

記事のポイントをまとめます。

- 86のエンジンはNA前提の設計でターボによる高負荷に弱い

- ターボを後付けすることでエンジン内部の摩耗が早まる

- ブースト圧の設定ミスでノッキングや異常燃焼が発生する

- ECUが過給圧に対応しておらず保護機能が働かない場合がある

- ポン付けでセッティングを省略するとエンジンブローのリスクが高い

- エンジンだけでなくミッションや駆動系への負担も増す

- 車両全体のバランスが崩れ、安全性や快適性が損なわれる

- 適切なセッティングには高度な知識と設備が必要になる

- 中古のターボ仕様車は改造歴とセッティング状態を慎重に確認すべき

- 300馬力を超えると冷却系や燃料系の限界を超えやすい

- スーパーチャージャーもターボ同様にエンジン寿命を縮めやすい

- ターボの異音や白煙は故障の前兆として見逃せない

- エンジンオイルと冷却水の管理がターボ寿命を大きく左右する

- ターボ化には最低でも70万~100万円の費用がかかるケースが多い

- ブースト圧を上げすぎず丁寧に走ることで長寿命を目指せる