「雪国でロードスターを通勤に使いたい」と考えている方にとって、冬の道路環境は大きなハードルになるかもしれません。特に豪雪地帯では、雪道や坂、アイスバーンなどの過酷な条件が日常的に発生します。

新潟をはじめとした積雪地域での通勤では、NDやNCロードスター、ロードスターRFといったモデルごとの違いや、幌の凍結対策、チェーンの装着可否なども事前に知っておきたいポイントです。

この記事では、雪国での冬の通勤を安全・快適に乗り切るために、4WDでないロードスターを使う際の注意点や装備、よくある疑問(たとえば「ロードスターの幌が凍ったらどうすればいいですか?」「車が凍ったらどうすればいいですか?」)について、わかりやすく解説します。

- 雪国でロードスターを通勤に使う際のリスクと対策

- ND・NC・RFモデルの雪道での違いと特徴

- 幌や車全体の凍結時の対処法と予防策

- 冬の通勤に必要な装備と走行時の注意点

ロードスターで雪国を通勤するのは現実的?

- 豪雪地帯でロードスターは走れるのか

- 雪道の坂道に強い?ロードスターの実力

- 新潟の冬をロードスターで乗り切れるか

- 雪国での幌使用、実際どうなの?

- アイスバーンにおける走行時の注意点

豪雪地帯でロードスターは走れるのか

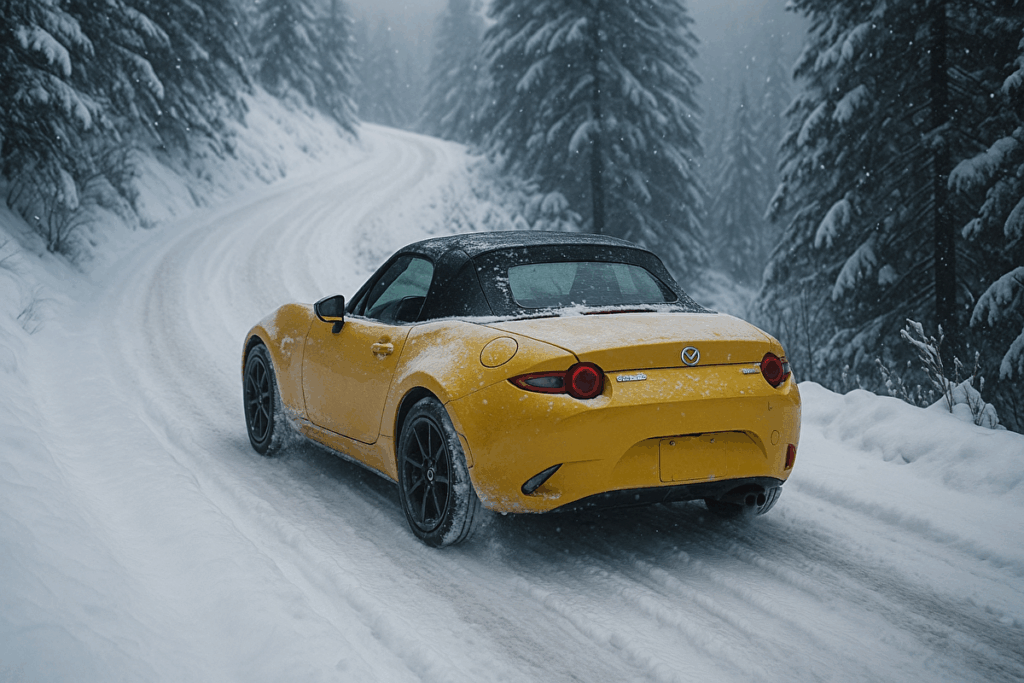

豪雪地帯でのロードスターの使用は、慎重な判断が求められます。確かにロードスターは軽量かつ低重心な設計で、ドライコンディションでは抜群の操縦性を誇ります。しかし、これがそのまま雪深い地域でも通用するかというと、そう単純な話ではありません。

まず、ロードスターは後輪駆動(FR)であり、重心が後方に偏っているため、前輪にかかる荷重が少なくなりがちです。このため、雪道や凍結路面では前輪のグリップが確保しにくく、ブレーキ時やカーブでの安定性に欠けることがあります。また、車高が非常に低いため、数センチの積雪でも車体の下に雪が溜まりやすく、最悪の場合は底を擦って進めなくなるリスクもあるのです。

例えば、北海道や新潟県の山間部など、日常的に30cm以上の積雪があるエリアでは、そもそも物理的に走行が困難になるケースが多くあります。スタッドレスタイヤを装着したとしても、地面との距離が少ない車種では、スリップ以前に「走れない」という問題に直面します。

ただし、除雪がきちんと行き届いており、積雪が少ない市街地に限定すれば、慎重な運転で対応できることもあります。滑り止め用のチェーンや緊急脱出用のラダーを常備するなどの工夫をすれば、突発的な雪にもある程度は対応できるでしょう。

このように考えると、ロードスターで豪雪地帯を走ることは決して不可能ではありませんが、通常のクルマ以上に準備と慎重さが求められるのは間違いありません。どうしても冬場も使い続ける必要がある場合は、4WDのサブ車両を併用する選択肢も検討しておきたいところです。

雪道の坂道に強い?ロードスターの実力

雪道の坂道では、車の本質的な駆動力と重量配分が大きく試されます。ロードスターがこの条件下でどこまで実力を発揮できるかは、多くの人にとって気になる点でしょう。

ロードスターは基本的に後輪駆動のスポーツカーであり、通常の乾燥した道路であれば加速性能やハンドリング性能に優れています。しかし、雪道となると事情が変わります。特に坂道では、発進時に後輪が空転しやすく、うまく進まなくなることがしばしばあります。

この問題の主な要因は、軽量な車体と後輪駆動という組み合わせです。ロードスターは車重が1,000kg前後と非常に軽いため、タイヤに十分な荷重がかかりにくく、グリップ力が低下しやすいのです。さらに、上り坂では荷重がより後方に移動するため、駆動輪である後輪が滑ってしまう可能性が高くなります。

こうした状況を改善するために、スタッドレスタイヤの性能は極めて重要です。信頼性の高い銘柄を選ぶだけでなく、タイヤの溝が十分残っているかも頻繁に確認する必要があります。また、坂道に入る前にはしっかりと速度を落とし、急なアクセル操作を避けることでスリップを防げます。

坂道の途中で停止してしまった場合には、後退する危険性もあるため、下り坂以上に注意が必要です。仮に滑り出しても落ち着いてハンドルを切らずに制動をかけるなど、正しい対応を覚えておくことが重要です。

結局のところ、ロードスターで雪道の坂を走ることは可能ですが、他車よりも技術と注意力が要求されます。少しでも不安がある場合には、無理をせず、事前にルートを変えるなどの対策をとる方が安全と言えるでしょう。

新潟の冬をロードスターで乗り切れるか

新潟の冬は、都市部と山間部で大きな差があります。県内でも平野部は比較的雪が少なく、通勤にも影響しにくい一方、山間地域では連日積雪が続き、車の運転そのものが困難になることがあります。こうした地域差を踏まえた上で、ロードスターが冬を乗り切れるかどうかを考える必要があります。

新潟市や長岡市などの平野部では、雪は降るものの道路は比較的すぐに除雪されるため、スタッドレスタイヤを装着していれば通勤は可能な範囲です。ただし、早朝や深夜のアイスバーンには注意が必要で、特に橋の上や交差点の手前では想定以上に滑ることがあります。

一方で、湯沢町や十日町のような豪雪地域では、毎日のように雪が降り積もり、路面の凍結や視界不良も頻発します。このような環境では、ロードスターのような低車高かつFR(後輪駆動)の車は物理的に不向きです。車の底が雪に埋もれることもあれば、滑って立ち往生するリスクも高くなります。

また、幌車であるロードスターは、ルーフ部分が布製であるため、凍結や雪の重みに対する耐性が弱いという問題もあります。特に夜間に降った雪が幌の上で凍結すると、翌朝に開閉ができなくなったり、素材が劣化したりする可能性もあります。寒冷地仕様ではないため、気温が氷点下を下回る時間帯には注意が必要です。

このように、新潟の冬におけるロードスターの使用可否は「どの地域で」「どの程度の積雪があるか」に大きく左右されます。通勤路が平野部で除雪の状況が良ければ対応可能ですが、山間部を日常的に走行するには厳しい条件がそろっていると言えるでしょう。

必要に応じて公共交通機関の活用や、冬場のみ別の車を使うといった選択も視野に入れることで、より安全に冬を乗り越えることができます。ロードスターを長く楽しむためにも、無理のない運用を心がけたいところです。

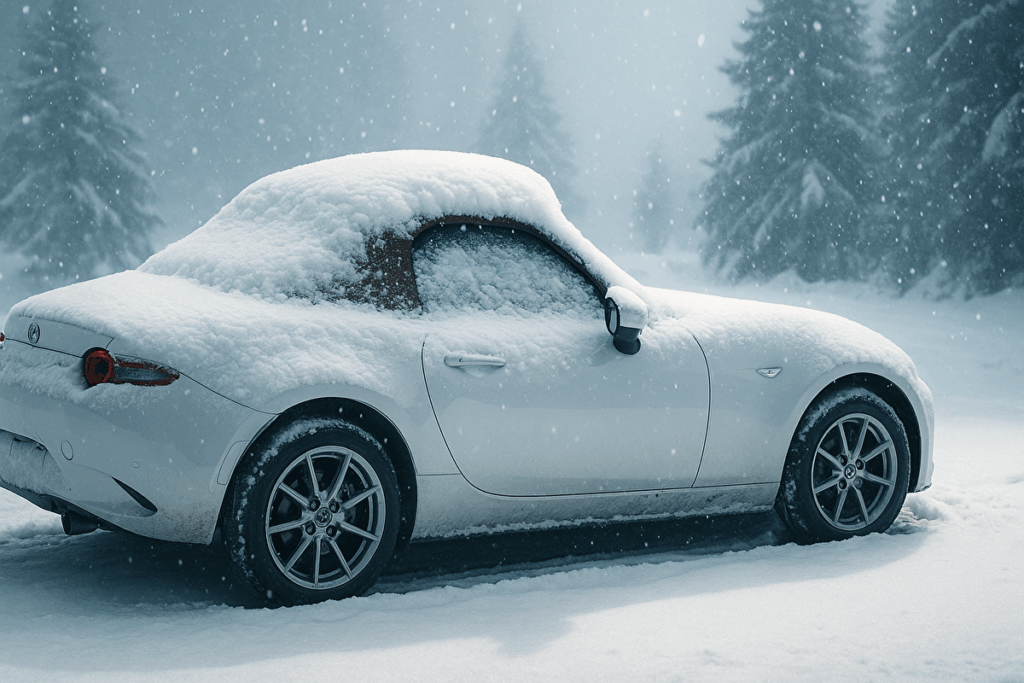

雪国での幌使用、実際どうなの?

雪国でロードスターの幌を使用する場合、いくつかの明確な課題と注意点が存在します。幌は構造上、金属や硬質プラスチックとは異なり、気温の変化や外部環境の影響を受けやすいため、寒冷地では使い方に配慮が必要になります。

まず、多くの幌は布製やビニール系素材で作られており、気温が氷点下になると硬化します。この状態で無理に開閉を行うと、素材がひび割れたり、縫い目が裂けたりすることがあります。特に夜間に雪が積もってそのまま凍結してしまうと、朝に幌を開けることができなくなる場合もあるのです。

例えば、前日に降った湿った雪が幌の上に乗ったまま凍ってしまうと、表面を無理に削る行為が幌の劣化を早めます。除雪道具の選び方にも注意が必要で、金属製のスコップなどで幌に触れると、一発で傷がついてしまう可能性もあるため、やわらかいブラシや手袋を使った手作業が推奨されます。

さらに、幌の断熱性や遮音性はハードトップに比べて弱く、冬場は車内の保温効率が低下します。そのため暖房の効きが悪く感じることがあり、エンジンを長めに暖機運転させる必要が出てくるでしょう。加えて、外気温と車内温度の差が大きくなると、窓や幌の内側が結露しやすくなり、視界不良やカビの原因にもなりかねません。

このような背景から、幌のままで雪国を日常的に走ることは、簡単ではないのが現実です。寒冷地では「ロードスターRF」のような電動ハードトップモデルの方が、冬季のメンテナンス性や快適性において優れています。

一方で、幌車でも事前に防水・防凍処理を施し、保管環境を工夫することである程度の対応は可能です。車庫に入れる、カーカバーを使用する、幌専用のメンテナンス剤を定期的に使うなど、予防策を徹底すれば、雪国でも幌を維持して使うことはできます。

幌車を選ぶのであれば、こまめなメンテナンスと使用環境の管理を欠かさないことが、冬場のトラブル回避には欠かせません。

アイスバーンにおける走行時の注意点

アイスバーンは、雪道の中でも特に危険度が高い路面状態です。特に見た目では普通のアスファルトと区別がつきにくく、うっかりスピードを出してしまうと、一瞬でコントロールを失うことがあります。

このような路面でロードスターのような後輪駆動車を運転する場合、まず最も大切なのは「急」のつく動作を避けることです。急発進、急ハンドル、急ブレーキといった操作は、すぐにスリップにつながるため非常に危険です。特に、FR車は後輪が滑りやすいため、アクセルの踏み込み加減には細心の注意が必要になります。

さらに、アイスバーンは一様な滑り方をしないという点でも厄介です。道路の一部だけが凍っていることも多く、片輪だけが滑った場合には、車体がねじれるように横に流れる「スピン現象」が起こりやすくなります。このとき、無理にハンドルを切ったりブレーキを踏み込んだりすると、車体の姿勢がさらに崩れ、対処が難しくなります。

このような事態を防ぐためには、できるだけ低速で一定の速度を保つことが効果的です。また、滑り出した際には、まずアクセルを離して車の挙動を見守ることが第一です。ハンドルを大きく切るのではなく、可能な限り穏やかに車を立て直すように心がけましょう。

加えて、タイヤの性能も重要なファクターです。スタッドレスタイヤであっても、摩耗していたり、年数が経ってゴムが硬化していたりすると、本来のグリップ力が得られません。特にアイスバーンでは、タイヤの状態によって車の挙動が大きく変わるため、日頃からの点検と交換時期の見極めが欠かせません。

また、アイスバーンが発生しやすい場所を事前に知っておくことも、事故防止につながります。橋の上、トンネルの出入口、日陰のカーブなどは特に凍結しやすいため、速度を落として通過するようにしましょう。

このように、アイスバーンは見た目以上に危険な存在です。正しい知識と慎重な運転を心がけることで、冬のドライブを安全に楽しむことが可能になります。

雪国通勤でロードスターを使う際の注意点

- 雪道でチェーンは装着できる?

- ND・NCロードスターは雪道でどう違う?

- ロードスターRFは雪国で快適に使える?

- ロードスターの幌が凍ったときの対処法

- 車全体が凍ったらどうすればいい?

- ロードスターが4WDでないことの影響

- 冬の通勤に備えるべき装備とは

雪道でチェーンは装着できる?

ロードスターにタイヤチェーンを装着することは技術的には可能ですが、実際の使用にはいくつかの制約が伴います。車高が低く、ホイールハウスのクリアランスも限られているため、通常のチェーンが適合しないことが多いのです。

まず、純正状態のロードスターはスポーツカーとして設計されているため、タイヤ周辺のスペースが非常にタイトです。このため、金属チェーンや厚みのある布製チェーンを取り付けると、タイヤハウスに干渉するリスクが高まります。特にハンドルを切ったときに内側で干渉音がしたり、最悪の場合はボディや足回りの損傷につながる恐れもあります。

こうした問題を回避するためには、車種専用の薄型タイヤチェーンやスプレー式の滑り止めなど、干渉リスクの低い対策が有効です。ただし、スプレー式は一時的な効果に限られるため、本格的な積雪やアイスバーンへの対処には不十分といえるでしょう。

また、スタッドレスタイヤをすでに装着している場合は、チェーンとの併用によって過剰な負荷がタイヤやサスペンションにかかる可能性があります。実際には、スタッドレスでも登坂路や凍結カーブなど厳しい場面でのみ、非常手段としてチェーンを使うケースが現実的です。

さらに、チェーンを装着する場所にも注意が必要です。前輪に装着するような設計の車であれば問題は少ないのですが、ロードスターは後輪駆動です。そのため、駆動輪である後輪への装着が基本となり、滑りやすい下り坂などでは制動距離に十分な配慮が必要です。

以上のことから、雪道でのチェーン使用を検討する際は、自車のホイールサイズやフェンダークリアランスをよく確認し、事前に適合モデルを選定しておくことが重要です。購入前には装着実績やレビューを参考にし、必要であればカー用品店で専門スタッフに相談するのもおすすめです。

ND・NCロードスターは雪道でどう違う?

ND型とNC型、それぞれのロードスターには設計思想や車体構造に違いがあり、雪道走行における扱いやすさも異なります。どちらも後輪駆動である点は共通していますが、具体的な挙動や性能には差があります。

| 項目 | NDロードスター | NCロードスター(2008年式) |

|---|---|---|

| 全長 | 3915mm | 4020mm |

| 全幅 | 1735mm | 1720mm |

| 全高 | 1235mm | 1255mm |

まず、ND型は最新の軽量プラットフォームを採用しており、車両重量が1トン前後と非常に軽いのが特徴です。その軽さが操縦性に貢献している反面、雪道ではトラクションが抜けやすく、滑りやすさが目立つ場合もあります。特にアイスバーンではリアの踏ん張りが効かず、空転しやすい傾向があります。

一方のNC型は、NDより一回り大きな車格で、重量も若干重くなっています。この重量増加が雪道では有利に働くことがあります。ある程度の車重がある方がスタッドレスタイヤとの相性が良く、グリップ力が得られやすいためです。実際、NC型の方が「滑りにくい」と感じるユーザーも少なくありません。

ただし、NC型は古いモデルとなるため、ABSやトラクションコントロールなどの制御機構がNDよりもシンプルです。そのため、滑り出した際の補正が効きにくく、ドライバーの操作スキルがより問われます。対してND型では、最新の電子制御システムが導入されており、スリップ時の挙動を補正してくれるケースが多くあります。

また、ND型はコンパクトで小回りが効くため、狭い雪道でも扱いやすいというメリットがあります。対照的に、NC型はボディがやや大きいため、積雪時のすれ違いや駐車には慎重な操作が求められます。

このように、どちらにも一長一短があります。より現代的な安全性能と軽快さを重視するのであればND型、安定性と重量感を求めるならNC型が候補になるでしょう。使用環境や運転経験に合わせて選ぶことが大切です。

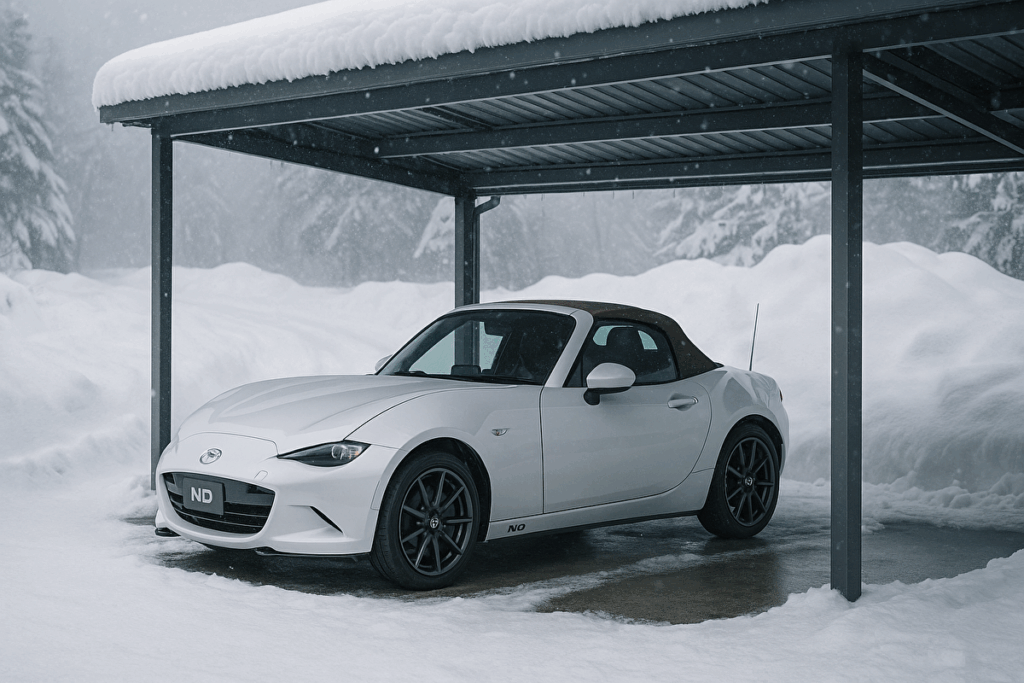

ロードスターRFは雪国で快適に使える?

ロードスターRFは、雪国でも比較的快適に使用できるモデルです。特に冬場の通勤や長距離ドライブを想定する場合、ハードトップ構造が大きな利点となります。

最大の特徴は、やはり電動格納式のハードトップを採用している点です。幌モデルとは異なり、断熱性や防音性が格段に高いため、車内の暖房効率が良く、寒冷地でも快適な空間を保つことができます。実際、冷え込みの厳しい朝でも室温が上がりやすく、フロントガラスの曇りや霜の除去も比較的スムーズに行えます。

さらに、ハードトップの構造により、雪の重みによるたわみや損傷のリスクが少なくなっています。幌モデルでは、夜間に積もった雪がそのまま凍ると幌にダメージを与えることがありますが、RFではその心配が軽減されます。もちろん、屋外駐車が前提であれば雪下ろしは必要になりますが、堅牢な屋根構造は安心材料となるでしょう。

一方で、車高が低いというスポーツカーとしての基本設計はそのまま維持されているため、積雪が多いエリアでは腹下をこすったり、除雪されていない道でスタックするリスクもあります。また、後輪駆動という点では他のロードスターと変わらず、滑りやすい路面では発進や登坂に工夫が求められます。

なお、トランクスペースは一般的なクーペに比べてやや狭いため、スノーブラシや解氷スプレー、ブースターケーブルなどの冬用アイテムを積み込むには収納の工夫が必要です。これも日常的に使ううえでの一つのポイントとなります。

このように、ロードスターRFは雪国でも十分に使える性能を備えています。ただし、過酷な降雪地帯での長時間運用には限界があるため、使用前に道路状況や駐車環境をよく確認することが重要です。日常の通勤や市街地での移動であれば、冬でも快適なカーライフを楽しむことができるでしょう。

ロードスターの幌が凍ったときの対処法

幌が凍結する状況は、雪国では特に避けられません。気温が氷点下まで下がる朝方や夜間に、霜や雪が幌に付着して凍ることで開閉が困難になったり、生地そのものに負荷がかかることがあります。まずやってはいけないのは、無理に幌を開けたり、氷をこすり取ろうとする行為です。これは幌の生地を傷める原因になります。

凍結してしまった場合は、まずはエンジンをかけて車内の暖房を作動させましょう。車内の温度が徐々に上がることで、幌の内側からも氷が少しずつ緩んでいきます。これにより、自然な解凍を促すことができるのです。外側からは、ぬるま湯を布に含ませて軽く当てる方法も効果的ですが、熱湯は絶対に使ってはいけません。急激な温度差によって幌が縮んだり、コーティングが劣化するおそれがあります。

また、凍結を未然に防ぐ工夫も有効です。具体的には、撥水スプレーを幌全体に定期的に塗布することで、水分の付着を抑えることができます。さらに、屋根付きの駐車場やカーカバーを使うことで、夜間の結露や霜の影響を大幅に減らせます。特に降雪の予報がある夜などは、事前に対策しておくことが大切です。

このように、幌の凍結は適切な対応と予防策によって大きくリスクを減らすことができます。幌車ならではの冬のトラブルに対処するためには、少しの手間と知識が必要ですが、日常的な心がけによって安心して乗り続けることが可能になります。

車全体が凍ったらどうすればいい?

車全体が凍結するのは、気温が氷点下になる地域ではよくある光景です。特に一晩中外に駐車した場合、窓ガラス、ドア、ドアミラー、果てはワイパーまでがガチガチに凍ってしまうこともあります。このような状態では、安全に運転を始めることができないため、正しい手順で凍結を解消することが重要です。

まずはエンジンをかけ、デフロスターとヒーターを作動させて車内から徐々に温めます。窓ガラスが内側から暖められることで、氷が自然に溶け始めます。外側からは解氷スプレーを使うのが最も効果的で、専用の製品であれば瞬時に氷がゆるみます。ただし、凍った状態でワイパーを無理に動かすとゴムやモーターを傷めるため、氷が完全に溶けるまで使用しないでください。

また、ドアが凍りついて開かなくなることも珍しくありません。この場合は、無理に引っ張るのではなく、ドアの縁にぬるま湯をかけてじわじわと溶かす方法が安全です。事前にゴムパッキンにシリコンスプレーを塗布しておけば、ドアの凍結を予防することも可能です。

ワイパーやサイドミラーも凍ることがありますが、これも無理に動かすのは避けましょう。凍結時は触らず、車全体が温まるのを待ってから扱うことで、パーツの破損を防げます。

冬季は凍結対策のグッズを車内に常備しておくことが基本です。具体的には解氷スプレー、スクレーパー、撥水スプレー、シリコン潤滑剤などが挙げられます。これらを活用すれば、朝の出発前の凍結解除がスムーズに行えるでしょう。

ロードスターが4WDでないことの影響

ロードスターは全グレードで後輪駆動(FR)を採用しており、4WDの設定は存在しません。この特性は、雪国での使用時に明確な影響をもたらします。特に積雪路やアイスバーンでは、4WDに比べて発進・登坂時の安定性に劣る場面が多くなります。

後輪駆動は、加速時に車体の重心が後方に移るため、ドライな路面では優れた操縦性能を発揮します。しかし雪道ではその特徴が裏目に出ることがあります。滑りやすい路面では、駆動輪である後輪のトラクションが確保しづらく、空転してしまうことがあるのです。これが発進の遅れや坂道でのスタックにつながることもあります。

特に問題となるのは、上り坂や信号発進などでのシーンです。4WD車であればすべてのタイヤに駆動力がかかるため、雪道でもスムーズに動き出せますが、FR車では後輪のみに依存するため、わずかな傾斜でもスリップしやすくなります。また、下り坂では前輪のグリップに頼ることになるため、滑り出した際にコントロールが難しくなる傾向があります。

そのため、雪国でロードスターを使用する際はスタッドレスタイヤの品質や空気圧管理が非常に重要です。さらに、滑り止めの携帯や坂道回避ルートの選定といった運転上の工夫も必要です。

一方で、FRの特性を理解して適切に操作すれば、雪道でもある程度の走行は可能です。急発進や急ブレーキを避け、緩やかなアクセルワークを心がけることで、滑りを最小限に抑えることができます。

つまり、4WDのような万能性は持たないものの、慎重な運転と装備の工夫によって、雪国でもロードスターを活用することは十分に可能で

冬の通勤に備えるべき装備とは

寒冷地での通勤には、事前の準備が安全性と快適性を大きく左右します。特にロードスターのような後輪駆動(FR)スポーツカーの場合、冬の道路環境には一層の注意が必要です。そこで、雪道や氷上走行に備えるために持っておきたい装備を具体的に紹介します。

まず最優先となるのがスタッドレスタイヤです。これは冬季の走行では必須と言っても過言ではありません。通常の夏タイヤでは気温が下がるとゴムが硬化し、路面をしっかりと捉えることができなくなります。スタッドレスタイヤは低温でも柔軟性を保ち、雪や氷の上でもグリップ力を確保するため、積雪地域での通勤には欠かせない装備です。

次に、タイヤチェーンも用意しておきたいアイテムのひとつです。とくに豪雪地帯や山間部を通る場合、スタッドレスタイヤだけでは対応しきれないことがあります。急な大雪やアイスバーンが予想される場面では、チェーンがあることで緊急時の走行性が大幅に高まります。ロードスターのタイヤサイズによっては装着できるチェーンの種類が限られるため、事前に適合品を確認しておくと安心です。

加えて、解氷スプレーやスクレーパーなどの凍結対策グッズも揃えておきましょう。朝の出発前にフロントガラスやサイドミラーが凍りついている場合、それらを素早く取り除ける道具があれば、時間のロスを防げます。特に幌車であるロードスターは視界確保が重要なので、丁寧な除雪と除氷は必須です。

また、車内に常備しておきたいアイテムとしては、防寒ブランケット、手袋、懐中電灯、バッテリージャンプスターターなどがあります。これらはトラブルが発生したときの備えとして重宝します。予期せぬ立ち往生や渋滞時でも寒さをしのぎ、対応が遅れた際の負担を減らせます。

このように、冬の通勤を安全かつ快適に過ごすためには、タイヤから小物に至るまで多角的な準備が求められます。天候は突然変わるものですから、日頃からの備えが自分自身を守ることにつながります。特に雪国でロードスターを使うのであれば、季節ごとの装備の見直しが非常に重要だと言えるでしょう。

ロードスターは雪国で通勤に使える? 総括

ロードスターは軽量でスポーツ性能に優れる一方、雪国での通勤には慎重な準備と判断が必要です。車高の低さや後輪駆動の特性が雪道では不利に働く場面も多く、積雪量や地域の道路状況に応じた対応が欠かせません。

記事のポイントをまとめます。

- ロードスターは後輪駆動のため雪道では発進や登坂が難しい

- 車高が低く積雪数センチでも走行不能になる可能性がある

- 幌は凍結や雪の重みに弱く、冬季は慎重な扱いが求められる

- スタッドレスタイヤの装着は必須で性能にもこだわるべき

- タイヤチェーンは薄型で干渉しない製品を選ぶ必要がある

- ND型は軽量で滑りやすく、NC型は安定感があるが旧式

- ロードスターRFはハードトップで冬でも快適に使いやすい

- アイスバーンでは急操作を避け、低速安定走行が基本

- 幌の凍結時は無理に開けず暖房とぬるま湯で徐々に溶かす

- 車全体が凍結した場合は解氷スプレーと暖機で対応する

- 凍結対策グッズ(解氷スプレー、ブランケットなど)は常備すべき

- 雪国ではFR車の特性を理解し、慎重な運転が求められる

- 新潟の平野部では通勤可能だが山間部では現実的でない

- 豪雪地帯では底を擦ったりスタックするリスクが高い

- 除雪が行き届いた市街地であれば慎重に使えば走行可能