「セリカGT-FOURは本当に遅いのか?」という疑問は、多くの自動車ファンの間で交わされるテーマの一つです。WRC(世界ラリー選手権)の舞台で輝かしい成績を収めた歴史を持つ一方で、その性能については様々な意見が存在します。

特に、ST165の登場からST185の黄金期、そしてST205のラリーでの挑戦といった各世代の進化を知るほど、その評価は一層複雑になります。WRC仕様(ST205)と市販モデルとの違いや、5代目の流麗なデザイン、さらには構造的な弱点や0-100km/hの加速性能など、セリカGT-FOURを語る上で欠かせない要素は多岐にわたります。

また、中古車市場で見られる安い理由と、近年の値上がり傾向という相反する現象は、この車の価値を多角的に示していると言えるでしょう。

この記事では、セリカGT-FOURが遅いと言われる背景を徹底的に掘り下げ、その真の性能と時代を超えて愛される魅力に迫ります。

この記事を読むことで、以下の点が明確になります。

- セリカGT-FOURが「遅い」と言われる具体的な理由

- 歴代モデル(ST165, ST185, ST205)ごとの性能と特徴

- WRC仕様と市販モデルの決定的な違い

- 中古車市場での価格動向と今後の価値

セリカGT-FOURは遅い?噂の真相と現在の評価

- セリカGT-FOURの構造的な弱点とは

- 気になる0-100km/h加速タイムを検証

- なぜ中古車には安い理由があるのか

- 近年見られる価格の値上がり傾向

- セリカGT-FOUR WRC仕様との違い

セリカGT-FOURの構造的な弱点とは

WRC(世界ラリー選手権)という極限の舞台で勝利するために生み出されたトヨタ セリカGT-FOUR。その名は輝かしい戦歴と共に語られますが、一方でその特殊な設計思想と時代の変遷は、現代の視点から見ると構造的な「弱点」とも言える側面を浮き彫りにします。これらが、一部で囁かれる「遅い」という印象に繋がっているのかもしれません。

重量とエンジン特性:時代の利、現代の不利

セリカGT-FOURが抱える第一の弱点は、その車両重量にあります。ラリーでの走破性と安定性を確保するために搭載されたフルタイム4WDシステムや、高出力なターボエンジン、そして過酷な走行に耐えるためのボディ剛性の向上は、必然的に車両重量の増加を招きました。

特に最終モデルであるST205型では車両重量が1,390kgに達します。これは、当時の最大のライバルであった三菱 ランサーエボリューションIII GSR(1,260kg)やスバル インプレッサWRX STi Ver.I(1,220kg)と比較して100kg以上も重い数値です。この重量差は、静止状態からの発進加速(ゼロ発進)や、コーナーが連続するワインディングロードでの俊敏性において、物理的なハンディキャップとして作用しました。

加えて、心臓部である3S-GTE型エンジンも、その特性が評価の分かれる点です。このエンジンは、排気ガスのエネルギーを利用してタービンを回転させ、強制的に空気をエンジンに送り込む「ターボチャージャー」を搭載しています。

高回転域では強大なパワーを発揮する一方で、アクセルを踏んでからタービンが効率よく回り始めるまでの僅かな時間差、いわゆる「ターボラグ」が存在します。 特に、エンジン回転数が低い領域では十分な排気エネルギーが得られず、トルク(車を前に押し出す力)が細くなりがちです。

そのため、信号の多い市街地走行や、低速コーナーからの立ち上がりなどでは、アクセル操作に対する反応がやや鈍く感じられ、「思ったよりも速くない」という印象を抱かせる一因となっています。

特殊なサスペンションと維持の難しさ

ST205型GT-FOURに標準装備された「スーパーストラットサスペンション」は、トヨタがコーナリング性能を追求して開発した独創的なシステムです。このサスペンションは、旋回時にタイヤの角度(キャンバー角)の変化を最小限に抑え、常にタイヤの接地面を最大化することで、優れたグリップ力を発揮することを目的としていました。

しかし、その高度な性能と引き換えに、構造は非常に複雑です。複数のアームやリンク、ブッシュで構成されているため、経年劣化によっていずれかの部品に不具合が生じると、サスペンション全体の性能が低下し、異音やハンドリングの悪化を招きます。

また、その複雑さゆえにアライメント調整もシビアで、修理や部品交換の際には専門的な知識と技術、そして高額な費用が求められる点が、維持する上での大きなハードルとなっています。

さらに、これはセリカGT-FOURの全世代に共通する課題ですが、最も新しいST205型ですら製造終了から20年以上が経過しています。ゴム製のブッシュやホース類、エンジン各部のガスケットといった部品は経年劣化が避けられない消耗品です。良好なコンディションを保つためには定期的な交換が不可欠ですが、純正部品の供給は年々厳しくなっています。

トヨタ自動車は「旧型車部品供給」への取り組みを行っていますが、車種や部品によってはすでに生産終了となっているケースも少なくありません。 こうした部品入手の困難さや、保管状況によって発生するボディのサビ、そしてパワフルなエンジンゆえのクラッチの消耗など、良好な状態を維持し続けるためには、相応の時間と費用、そして情熱が必要となるのです。

気になる0-100km/h加速タイムを検証

「遅い」という主観的な評価を客観的に判断するために、動力性能の一つの指標である「0-100km/h加速タイム」を見ていきましょう。この数値は、車が静止状態から時速100kmに到達するまでにかかる時間を示し、純粋な加速性能を比較する上で参考になります。

以下に、セリカGT-FOURの歴代モデルと、比較対象となるライバル車および現代のベンチマーク車種のスペックと参考タイムをまとめました。

| 車種名 | 型式 | 最高出力 | 最大トルク | 車両重量 | 0-100km/h (参考値) |

| セリカ GT-FOUR (初代) | ST165 | 185ps/6000rpm | 24.5kgm/3600rpm | 1,350kg | 約7.7秒 |

| セリカ GT-FOUR (5代目) | ST185 | 225ps/6000rpm | 31.0kgm/3200rpm | 1,420kg | 約6.5秒 |

| セリカ GT-FOUR (6代目) | ST205 | 255ps/6000rpm | 31.0kgm/4000rpm | 1,390kg | 約5.9秒 |

| ランサーエボリューションIII GSR | CE9A | 270ps/6250rpm | 31.5kgm/3000rpm | 1,260kg | 約5.3秒 |

| インプレッサ WRX STi Ver.I | GC8 | 250ps/6500rpm | 31.5kgm/3500rpm | 1,220kg | 約5.6秒 |

| GRヤリス RZ “High performance” | GXPA16 | 272ps/6500rpm | 37.7kgm/3000-4600rpm | 1,280kg | 約5.5秒 |

※0-100km/hのタイムは、専門誌の計測データや海外のデータベースに基づく参考値であり、走行条件によって変動します。

この表から分かるように、最終モデルのST205が記録した約5.9秒というタイムは、1990年代当時としては紛れもなく第一級の性能でした。しかし、より軽量でハイパワーなライバル、ランサーエボリューションIIIやインプレッサWRX STiと比較すると、わずかに見劣りする面があったことも事実です。そして、現代のテクノロジーで武装したGRヤリスと比較すれば、その差はさらに広がります。

ただし、自動車の魅力は静止状態からの全開加速だけで決まるものではありません。セリカGT-FOUR、特に3S-GTE型エンジンが持つ魅力は、ターボが本格的に過給を始めてからの、背中をシートに押し付けられるような爆発的な加速感にあります。

3000回転を超えたあたりから一気に盛り上がるパワーと、それに伴う独特のエンジンサウンドは、現代の洗練されたダウンサイジングターボ車では味わえない、荒々しくも刺激的なドライビング体験を提供してくれます。

「遅い」という評価は、どの時代の、どの車を基準にするかによって大きく左右されます。絶対的な数値では現代の車に及ばないものの、セリカGT-FOURが持つ「体感的な速さ」と「官能的な魅力」は、今も色褪せることはありません。

なぜ中古車には安い理由があるのか

近年の著しい価格高騰とは対照的に、セリカGT-FOURが過去には比較的「安い」価格で手に入った時期がありました。WRCでの輝かしい実績を持つ名車が、なぜそのような評価を受けていたのでしょうか。その背景には、主に3つの構造的な要因が存在します。

1. 高額になりがちな維持費の問題

最大の理由は、所有し続けるためにかかるコスト、すなわち維持費の高さです。まず税金面では、自動車税(種別割)と自動車重量税に「重課措置」が適用されます。新規登録から13年が経過すると、自動車税と自動車重量税が割増になり、さらに自動車重量税は18年経過で再度割増となります(出典:国土交通省『自動車税・自動車重量税のグリーン化特例の概要』)。

例えば、セリカGT-FOURが属する1.5L超~2.0L以下のクラスの自動車税は、標準税額39,500円が約45,400円へと増加します。

また、ハイオクガソリン指定の高性能ターボエンジンは、燃費性能も現代の基準では優れているとは言えません。市街地走行では6~8km/L程度まで落ち込むことも珍しくなく、燃料費の負担は大きくなります。 これらに加え、前述したスーパーストラットサスペンションや4WDシステム、ターボチャージャーといった特殊な機構は、故障した際の修理費用が高額になりがちです。

これらの維持コストに対する懸念が、購入希望者にとっての心理的なハードルとなり、中古車価格を押し下げる要因となっていました。

2. 強力なライバル車種の存在

1990年代は、日本のスポーツカーが最も熱かった時代です。セリカGT-FOURには、三菱 ランサーエボリューションとスバル インプレッサWRXという、強力無比なライバルが存在しました。この2台は、WRCで勝つという目的をより先鋭化させ、毎年のように性能を向上させたイヤーモデルを市場に投入しました。

特に、軽量なセダンボディをベースに、AYC(アクティブ・ヨー・コントロール)に代表される先進的な電子デバイスを積極的に採用するなど、常に最新・最強を目指す姿勢は、より過激な走りを求めるユーザー層を強く惹きつけました。

一方でセリカGT-FOURは、クーペというスタイリッシュなボディをベースにしていたため、ピュアな競技志向のユーザーからは、ライバル2車種に比べてややマイルドな印象を持たれることもありました。この熾烈な競争環境が、市場価格を相対的に抑制する方向に働いていたと考えられます。

3. 「セリカ」という車種のイメージ変化

最後の要因は、セリカというブランド自体のコンセプトの変化です。GT-FOURの血統は、1999年に登場した7代目(ZZT230/231型)には受け継がれませんでした。7代目セリカは、FF(前輪駆動)の軽量なスペシャリティクーペへと大きく舵を切り、それ自体が軽快な走りが魅力の優れた車であったものの、「ラリー直系のハイパワー4WD」というGT-FOURの伝統はここで途絶えることになります。

このモデルチェンジにより、セリカという車名が持つブランドイメージの連続性が断たれました。結果として、「GT-FOUR」という特別な存在が持つ熱狂的な人気が、セリカという大きな括りの中に埋没し、市場全体の評価が落ち着く一因になった可能性があります。

近年見られる価格の値上がり傾向

かつては「狙い目の高性能中古車」と見なされていたセリカGT-FOURですが、その状況はここ数年で劇的に変化しました。現在、中古車市場では価格が高騰し、状態の良い個体は新車時価格に迫る、あるいはそれを超える価格で取引されることも珍しくありません。この現象は、複数の要因が複合的に絡み合った結果です。

世界的なJDMブームと「25年ルール」

最大の牽引役は、世界的な日本製スポーツカーの人気、通称「JDM(Japanese Domestic Market)ブーム」です。特に北米市場では、製造から25年が経過した右ハンドル車の輸入・登録を認める「25年ルール」が存在します。

1990年代に生産されたセリカGT-FOURの各モデルが続々とこのルールの対象となり、これまで入手が困難だったアメリカのファンやコレクターからの需要が爆発的に増加しました。海外のバイヤーが日本のオークションや中古車市場で積極的に買い付けを行った結果、国内の流通台数が減少し、需給バランスが崩れたことが価格高騰の直接的な引き金となっています。

希少価値の増大とネオクラシックカーとしての評価

生産終了から長い年月が経ち、事故や経年劣化によって廃車となる個体が増え、現存する車両は年々減少しています。特に、大きな改造がされておらず、オリジナルの状態を維持した内外装の美しい車両は極めて希少です。

このような背景から、セリカGT-FOURは単なる「古い中古車」ではなく、歴史的価値を持つ「ネオクラシックカー」として再評価されるようになりました。単なる移動手段としてではなく、コレクション対象や資産としての側面を持つようになり、その希少性が価格に直接反映されているのです。

WRCの歴史と「物語」の再評価

時間が経つにつれ、セリカGT-FOURがWRCの歴史に刻んだ輝かしい「物語」の価値が、改めて見直されています。ST185のダブルタイトル制覇や、ST205の悲劇的な結末といったドラマは、単なるスペックや性能では語れない、その車だけが持つ唯一無二の魅力です。

モータースポーツの歴史を彩った「伝説のラリーカーの市販モデル」というヘリテージ性が、時代を超えてファンを魅了し、中古車市場での高い評価に繋がっています。

これらの要因により、セリカGT-FOURの価格は今後も高値安定、あるいはさらなる上昇の可能性を秘めていると考えられます。

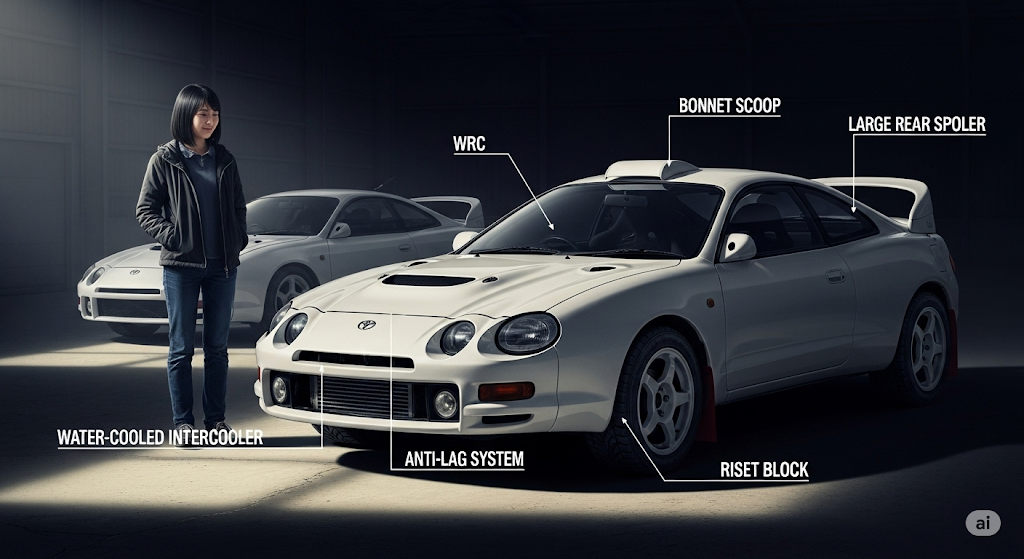

セリカGT-FOUR WRC仕様との違い

セリカGT-FOURの中でも、WRC(世界ラリー選手権)のホモロゲーション(公認)取得のために限定生産された「WRC仕様」モデルは、単なる上級グレードとは一線を画す、特別な存在です。その違いは、ラリーという極限の舞台で1秒でも速く走るための、機能に基づいたものばかりです。

| 項目 | 標準モデル | WRC仕様モデル(ST205) | 目的・理由 |

| 生産台数 | 通常生産 | 2,500台限定(国内2,100台) | WRCのグループA規定をクリアするため |

| エンジン | 3S-GTE型 | 3S-GTE型(専用チューン) | ラリーでの性能と連続高負荷に耐える耐久性を向上 |

| 冷却システム | 空冷式インタークーラー | 水冷式インタークーラー | より安定的かつ効率的な吸気冷却のため |

| ミスファイアリングシステム | なし | 搭載(機能はECUで無効化) | ターボラグを解消し、アクセルレスポンスを向上させる競技用装備 |

| ウォータースプレー | なし | 搭載 | インタークーラーを直接冷却し、吸気温度を瞬間的に下げるため |

| ボンネット | 通常形状 | フードエアスクープ付き | タイミングベルトやエンジンルーム全体の冷却性能向上のため |

| リアスポイラー | 標準タイプ | ライザーブロック付き大型タイプ | 高速走行時により大きなダウンフォース(車体を路面に押さえつける力)を発生させるため |

ラリーで勝つための専用装備

WRCに参戦するには、ベースとなる市販車を一定台数以上(当時のグループA規定では2,500台)生産・販売することが義務付けられていました。この規定をクリアするために生まれたのがWRC仕様であり、その装備はすべて競技での勝利に直結しています。

例えば「ミスファイアリングシステム(通称:アンチラグシステム)」は、その代表例です。これはアクセルをオフにした際にも、意図的にシリンダー内で少量の混合気を燃焼させ続けることで、排気ガスの流れを止めずにタービンを常に高回転で回し続けるシステムです。

これにより、コーナリング後などにアクセルを踏み込んだ瞬間から、タイムラグなく最大過給圧を得ることが可能になります。市販状態では燃費や環境性能、耐久性の観点から機能が封印されていますが、その存在こそが競技車両の血を引く証です。

また、ST185 RCやST205 WRC仕様で採用された「水冷式インタークーラー」は、エンジン冷却水を利用して吸気温度を下げるシステムで、空冷式に比べて低速走行時でも安定した冷却効果を発揮します。さらにST205には、インタークーラー本体に直接水を噴射して気化熱で冷却する「ウォータースプレー」も装備され、ラリーのSS(スペシャルステージ)中など、一時的にでも最大限のパワーが必要な場面に対応できるよう設計されていました。

機能が生み出したアグレッシブな外観

WRC仕様のアグレッシブな外観も、すべて機能的な意味を持っています。ST205のボンネットに設けられた特徴的なエアスクープは、高負荷がかかるタイミングベルトを冷却するためのもの。また、台座(ライザーブロック)で嵩上げされた巨大なリアスポイラーは、高速域での安定性を確保するための強力なダウンフォースを生み出します。

これらの装備は、セリカGT-FOUR WRC仕様が単なる高性能スポーツカーではなく、まさしく「公道を走るラリーカー」そのものであることを雄弁に物語っているのです。

「セリカGT-FOURが遅い」は誤解?歴代モデルの栄光

- WRCへの道を拓いた初代ST165

- 流麗なデザインが魅力の5代目

- WRCを制覇した最強のST185

- 特別なWRC仕様(ST205)の存在

- ST205のラリーシーンでの挑戦

WRCへの道を拓いた初代ST165

1986年に登場した初代セリカGT-FOUR(ST165型)は、トヨタと日本のモータースポーツ史において、まさに道を拓いたエポックメイキングな一台です。その登場背景には、1980年代後半のWRCの大きな地殻変動がありました。

当時、WRCはモンスターマシンが覇を競った「グループB」時代が終焉を迎え、より市販車に近い「グループA」規定へと移行した直後でした。この新時代を支配していたのが、イタリアの雄、ランチア・デルタです。その牙城を崩すべく、トヨタが満を持して投入した戦略兵器がST165でした。

ST165の最大の武器は、当時の日本車としてはまだ先進的であった「フルタイム4WDシステム」と「2.0L DOHCターボエンジン」の組み合わせです。

流麗なクーペフォルムで人気を博した4代目セリカのボディに、最高出力185psを発生する高性能エンジン「3S-GTE」と、いかなる路面でも強力なトラクションを生み出す4WDシステムを搭載。このパッケージングは、その後のラリーカーの常識となるものであり、トヨタの勝利への強い意志を示すものでした。

参戦当初は、新しいメカニズムの熟成に時間を要し苦戦を強いられますが、開発チームは着実にマシンを進化させていきます。そして1990年、スペインの天才ドライバー、カルロス・サインツがステアリングを握るST165が、サファリ・ラリーやアクロポリス・ラリーといった過酷なイベントを次々と制覇。最終的に、トヨタにWRC史上初となるドライバーズタイトルをもたらしました。

これは、日本メーカーの車がラリーの世界選手権で初めて個人の年間チャンピオンに輝いた歴史的快挙であり、セリカGT-FOURの名を一躍世界に轟かせました。ST165の成功がなければ、その後の日本車によるWRC席巻はあり得なかったかもしれません。まさに、伝説の始まりを告げた一台と言えるでしょう。

流麗なデザインが魅力の5代目

1989年、日本がバブル経済の熱気に包まれる中でデビューした5代目セリカ(T180型)は、その時代の空気を見事に体現した、流麗で未来的なスタイリングが最大の魅力でした。それまでの直線的で角張ったデザインから一変し、全体が滑らかな曲線と曲面で構成された有機的なフォルムは「ニューエアロフォルム」と称され、市場に大きな衝撃を与えました。

特に象徴的だったのが、格納式のリトラクタブルヘッドライトです。通常はボディラインに溶け込み、夜間にのみ姿を現すこのギミックは、当時の若者にとって「スポーツカーらしさ」の象徴であり、憧れの的でした。

この5代目セリカは、単に速さを追求するマシンとしてだけでなく、ファッション性やライフスタイルを重視する「スペシャリティカー」としての性格を強く持っていました。先代の4代目(ST165)が映画『私をスキーに連れてって』で描いたイメージも相まって、スタイリッシュなクーペでスキー場へ向かうことは、当時の若者たちの間で一つのステータスでした。

その華やかなラインナップの中でも、GT-FOUR(ST185型)は特別な存在感を放っていました。優雅なクーペのボンネットには、ハイパワーなターボエンジンの存在を主張する力強いエアインテークと冷却用のエアスクープが大胆に配置され、その美しいフォルムの内側にWRCを戦うための獰猛なパフォーマンスを秘めていることを物語っていました。

この「美しさと速さ」という二面性こそが5代目セリカGT-FOURの真骨頂であり、その魅力は今なお多くの人々を惹きつけてやみません。

WRCを制覇した最強のST185

5代目セリカのGT-FOURモデルであるST185型は、その流麗なデザインとは裏腹に、WRCの歴史において「最強」と謳われるほどの圧倒的な戦闘能力を誇りました。初代ST165で得た貴重な実戦データと経験を基に、あらゆる面で徹底的な改良が施されたこのマシンは、トヨタのラリー活動における黄金期を築き上げます。

エンジンは、3S-GTE型をさらに熟成させ、最高出力は225psへと向上。シャシーや駆動系も見直され、ラリーという過酷な舞台で戦い抜くための総合的なパフォーマンスが高められました。

その実力はWRCの舞台で遺憾なく発揮され、1992年には、WRCのホモロゲーション取得を目的とした限定モデル「GT-FOUR RC(Rally Competition)」を5000台発売。この戦闘力を高めたマシンを駆り、カルロス・サインツが自身2度目となるドライバーズタイトルを獲得します。

そして、ST185のキャリアが頂点を迎えたのが、伝説の1993年シーズンです。この年、トヨタチームはフィンランド人のユハ・カンクネン、フランス人のディディエ・オリオールといった錚々たる名ドライバーを擁し、シーズンを席巻。最終的に、ユハ・カンクネンがドライバーズチャンピオンに輝くとともに、トヨタは長年の悲願であったマニュファクチャラーズタイトル(製造者部門の年間王者)の獲得にも成功します。

これは、日本の自動車メーカーとして史上初となるWRCダブルタイトル制覇という歴史的快挙でした。白地に赤と緑のラインが鮮やかな「カストロールカラー」をまとったST185が、世界中のグラベル(未舗装路)やターマック(舗装路)を猛スピードで駆け抜ける姿は、当時のモータースポーツを象徴する光景の一つとなりました。

その輝かしい戦績と記憶に残るカラーリングから、ST185は歴代セリカGT-FOURの中で、そしてWRCの歴史全体を通しても、最も成功したマシンの一つとして今なお語り継がれています。

特別なWRC仕様(ST205)の存在

1994年に登場した6代目セリカGT-FOUR(ST205型)のWRC仕様は、WRCがグループA規定で争われた時代の、まさに集大成とも言える究極のラリーマシンです。前人未到のWRC3連覇を目指すトヨタが、その技術力のすべてを惜しみなく注ぎ込んで開発しました。

ベースとなった6代目セリカのデザイン自体が、異形の丸目4灯ヘッドライトや、大きくうねるようなボンネット造形を持つ、極めて個性的でアグレッシブなものでした。WRC仕様は、その特徴をさらに先鋭化させ、ラリーで勝つための機能を突き詰めた結果、見る者を圧倒するほどの迫力を手に入れています。

エンジンは、3S-GTE型にさらなるチューニングが施され、当時の自主規制値上限に迫る最高出力255psを達成。前述の通り、水冷式インタークーラーやウォータースプレー、そしてアンチラグシステムといった、競技でコンマ1秒を削り出すための特殊装備が満載されていました。これらは、ST205が単なる市販のスポーツカーではなく、その出自からして競技車両そのものであることを明確に示しています。

WRCのホモロゲーションを取得するために、世界でわずか2500台のみが生産されたというその希少性は、現代におけるコレクターズアイテムとしての価値を飛躍的に高めました。ST205のWRC仕様は、トヨタのラリー活動における情熱と技術が最も色濃く反映された、歴史的な一台なのです。

ST205のラリーシーンでの挑戦

輝かしい実績を持つST185の後継として、大きな期待を背負いWRCの舞台にデビューしたST205でしたが、その挑戦の道のりは、栄光と挫折が交錯する波乱に満ちたものとなりました。

ST205が直面した最大の課題は、ベース車両の大型化に伴う重量増でした。先代に比べて一回り大きくなったボディは、特にコーナーが連続するターマックラリーにおいて、軽快なハンドリングを実現するためのセッティングにチームを悩ませました。革新的なスーパーストラットサスペンションも、その複雑さゆえにポテンシャルを100%引き出すまでには試行錯誤の時間を要しました。

しかし、マシンの熟成が進むにつれてその戦闘能力は確実に向上。そして1995年、伝統のターマックラリー「ツール・ド・コルス」において、地元フランスの英雄ディディエ・オリオールがST205を駆り、ライバルを圧倒する速さで優勝を飾ります。

これがST205にとってWRCでの最初で最後の勝利となりましたが、その圧巻の走りは、このマシンが持つポテンシャルの高さを世界に示すには十分すぎるものでした。

ところが、その栄光のシーズンは悲劇的な形で幕を閉じます。シーズン終盤のラリー・カタルーニャにおいて、ST205のターボチャージャーに装着されていた吸気量制限装置「リストリクター」に、巧妙な不正が施されていたことが発覚。

FIA(国際自動車連盟)はこれを極めて悪質な違反と判断し、トヨタチームに対し、当該シーズンの全ポイント剥奪と、翌シーズンのWRC出場停止という、WRC史上でも類を見ない厳しい処分を下しました。

一瞬の輝かしい栄光と、レギュレーション違反による突然の転落。このあまりにもドラマチックな経緯こそが、ST205を単なる速いマシンとしてではなく、多くのファンの記憶に深く刻まれる「悲運の名車」として、特別な存在たらしめているのです。

セリカGT-FOURは本当に遅いのか?総括

この記事を通じて、セリカGT-FOURに関する多角的な情報を見てきました。最後に、重要なポイントをまとめて振り返ります。

- セリカGT-FOURが遅いと言われる一因は、現代の車と比較した際の相対的な性能差にある

- 車両重量が重く、エンジンが中低速トルクに弱い特性を持つことも遅いと感じる要因である

- ST205の0-100km/h加速は約5.9秒と、発売当時はトップクラスの性能を誇っていた

- 構造が複雑なサスペンションや部品供給の問題など、維持における現実的な弱点も存在する

- 一時期は維持費への懸念から中古車価格が安かったが、現在はその評価が一変している

- 近年の価格値上がりは、海外需要の増加やネオクラシックカーとしての価値が見直されたため

- WRC仕様は、競技で勝つための特殊装備を備えた限定生産の特別なモデルである

- 標準モデルとWRC仕様では、外観、冷却システム、エンジン細部などが大きく異なる

- 初代ST165は、日本車として初めてWRCのドライバーズタイトルを獲得した歴史的な車だ

- 5代目に属するST185は、WRCでダブルタイトルを制覇した最強のラリーカーとして名高い

- ST205は、高いポテンシャルを持ちながらも、規定違反により悲運の道を辿った名車である

- 各世代がWRCの歴史に名を刻んでおり、そのストーリー性が大きな魅力となっている

- 絶対的な速さだけでなく、時代背景やデザイン、モータースポーツでの活躍が価値を形成している

- 「遅い」という一面的な評価では語れない、奥深い歴史と性能を持つスポーツカーである

- セリカGT-FOURの真価は、数字上のスペックだけでなく、その伝説的な背景と共に理解すべきだ