「シビック タイプRにATがない」という疑問を持つ方の多くは、なぜあれほど人気の高いスポーツモデルにオートマ(AT)仕様が存在しないのか疑問に感じているのではないでしょうか。

新型シビックタイプRが登場してもAT化の動きは見られず、パドルシフトやセミ オートマといった機構も採用されていません。

そこにはホンダの明確な開発方針と、ドライバー主体の走りを重視する姿勢が関係しています。

本記事では、「オートマはださい」といった印象の真相から、MT専用の理由、中古での選び方、AT希望者向けの他グレードの提案、さらにはシビックタイプRとNSXの速さの比較や、ターボエンジンの特性、ライバル車との違いまで詳しく解説します。

タイプRの魅力と特性を正しく理解したい方に役立つ内容です。

- シビック タイプRにATがない理由と背景

- セミオートマやパドルシフトが非採用の理由

- AT仕様の代替として選べる他グレードの存在

- 中古市場でATモデルが存在しない現状

シビック タイプRにATがないのは開発思想の現れ

- 新型シビック タイプRにAT化の予定はある?

- セミ オートマが採用されない理由

- パドルシフト未搭載の背景と意図

- シビックタイプRはターボか?

- ホンダシビックタイプRは世界一速いか?

新型シビック タイプRにAT化の予定はある?

現時点では、新型シビック タイプRにオートマチック(AT)仕様が導入される予定は公式には発表されていません。タイプRは、ホンダの中でも特にドライバーとクルマの一体感を追求するモデルであり、MT(マニュアルトランスミッション)専用車として長年開発されてきました。スポーツドライビングにおける「操作する楽しさ」が重視されており、その思想が強く反映された仕様となっています。

また、現在の自動車市場では、2ペダルで変速操作ができるDCT(デュアルクラッチトランスミッション)などの高性能ATが主流になりつつありますが、シビック タイプRはあえてこの流れに逆行して、純粋な6速MTを継続採用しています。この背景には、「誰でも扱える速さ」ではなく、「扱える者だけが引き出せる速さ」というスポーツカーとしての価値観があります。

もちろん、ホンダ自体はDCT技術をすでにNSXや一部バイクモデルに採用しており、技術的に不可能というわけではありません。しかし、コスト面や車両コンセプトとの整合性、そして欧州市場を中心としたMT重視の需要が要因となって、AT化が見送られていると考えられます。

今後、時代の流れや市場ニーズの変化によって方針が変わる可能性はゼロではありません。ただし、現状のモデルについてはAT化の計画はなく、MT仕様を貫く姿勢が維持されているのが実情です。よって、AT仕様を望むユーザーは、シビックの別グレードやホンダの他車種を検討することが現実的な選択となります。

セミ オートマが採用されない理由

シビック タイプRにセミオートマが採用されていないのは、「ドライバー主体の走り」を妥協せず追求しているからです。セミオートマとは、クラッチ操作を自動化しつつも、マニュアル的な変速が可能なトランスミッション方式のことを指します。代表例としてはDCT(デュアルクラッチトランスミッション)やAMT(オートメイテッドマニュアルトランスミッション)がありますが、これらは変速のスムーズさと速さでは優れている反面、人間の意図とずれる場面があることも指摘されています。

ホンダがタイプRにこだわっているのは、「機械任せでは得られない操作の一体感」です。例えば、シフトチェンジのタイミング、クラッチのつながり具合、アクセル操作による微妙な加速調整など、すべての操作をドライバーが直接担うことで得られる感覚こそが、このクルマの最大の魅力とされています。

さらに、セミオートマには開発コストや重量の増加というデメリットもあります。DCTを搭載するには制御ユニットや専用のギアボックスが必要になり、軽量・高剛性を重視するタイプRの設計思想とは相反します。加えて、ドライビングプレジャーを重視するターゲット層にとっては、MTこそが「操る楽しさ」の象徴とされており、セミオートマはあくまで妥協案として受け取られてしまう可能性があります。

このように、たとえ技術的には可能であっても、タイプRのコンセプトやユーザー層との相性を考えると、セミオートマの採用は現段階では見送られて当然と言えるでしょう。

パドルシフト未搭載の背景と意図

シビック タイプRにパドルシフトが搭載されていないのは、そもそもATやDCTなどの2ペダル方式が採用されていないためです。パドルシフトはステアリング裏のレバー操作によって変速を行う仕組みで、主にATやセミオートマ車に搭載される機能です。つまり、MT車であるタイプRには、技術的にも構造的にも必要ない装備ということになります。

しかし、それ以上に重要なのは、ホンダがタイプRというモデルに求めている走行体験の哲学です。パドルシフトは手軽に変速が行えるというメリットがありますが、その分、運転操作の一部が簡略化されてしまいます。一方でタイプRは、クラッチ操作からシフトチェンジ、エンジン回転数のコントロールに至るまで、すべてをドライバーの意志に委ねる「フルマニュアル」が前提の設計です。

このような設計方針には、スポーツカーの原点である「操る歓び」を徹底して守り抜くというホンダの強いこだわりがあります。実際、タイプRではシフトフィールの改善にも綿密な開発が重ねられており、ただ単に速く走るのではなく、手足のように操れることが重視されています。

仮にパドルシフトを導入すれば、より多くのユーザーにとって操作が簡単になるかもしれませんが、それはタイプRが本来目指している「走りの本質」とは異なる方向性です。このため、ホンダはあえてパドルシフトを採用せず、ドライバーとの完全な一体感を最優先にしているのです。

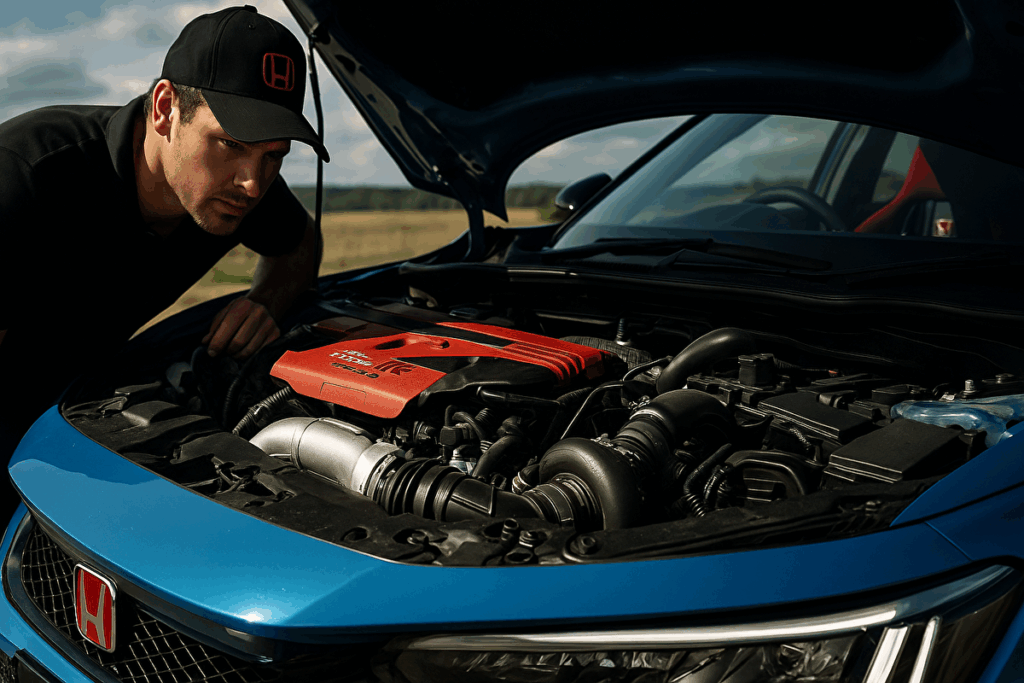

シビックタイプRはターボか?

はい、現行のシビックタイプRはターボエンジンを搭載しています。具体的には、2.0リッター直列4気筒VTECターボエンジンが採用されており、高回転域での伸びやかな加速と、低回転域からの豊かなトルクを両立させた仕様です。このエンジンは、FF(前輪駆動)車としては非常に高い出力を誇り、最大出力は320馬力(海外仕様ではモデルによって若干の差あり)にも達します。

元々、タイプRシリーズは自然吸気エンジン(NA)を象徴とする存在でした。例えば、かつてのシビックタイプR(EK9型など)は、VTECによる高回転型エンジンで、8,000回転近くまで軽々と吹け上がる爽快なフィーリングが特徴でした。しかし、時代の流れとともに環境性能への対応や燃費性能、そして出力向上のため、ホンダは2015年に登場した「FK2型」からターボ化に踏み切りました。

| 項目 | 数値・仕様 |

|---|---|

| エンジン種類 | 水冷直列4気筒横置(VTECターボ) |

| 総排気量 | 1.995L |

| WLTCモード燃費 | 12.5km/L |

| 最高出力 | 243kW(330PS)/6,500rpm |

| 最大トルク | 420N・m(42.8kgf・m)/2,600rpm~4,000rpm |

ターボエンジンの利点は、限られた排気量でも過給機によって高出力を実現できる点にあります。さらに、低回転から最大トルクを発生できるため、街乗りでも扱いやすい特性を持っています。これにより、シビックタイプRはサーキットでも日常でも高いパフォーマンスを発揮する万能型のスポーツカーへと進化しました。

一方で、自然吸気エンジンのようなリニアなレスポンスやエンジンサウンドを好むファンからは、「ターボでは味気ない」と感じる声があるのも事実です。しかし、ホンダはその点にも配慮しており、現在のターボユニットでは、過給ラグを極力抑えた設計や、NA的な高回転フィールを意識したチューニングが施されています。

このように、今のシビックタイプRは単なる「ターボ車」ではなく、ホンダが過去のNA時代に培ったエンジンフィールと、現代の性能要件を融合させた1台となっています。

ホンダシビックタイプRは世界一速いか?

シビックタイプRは「世界一速い」と評されることがありますが、その評価は条件付きで成立します。正確には、「市販FF車(前輪駆動車)として世界最速クラス」であるということです。つまり、すべての市販車の中で最速というわけではなく、駆動方式がFFであるというカテゴリー内でトップクラスの性能を誇っているのです。

たとえば、ドイツ・ニュルブルクリンク北コースでのタイムは、速さを語る上で最も権威のある指標の一つです。2023年に発表されたFL5型シビックタイプRは、このニュルブルクリンクで7分44秒881という驚異的なラップタイムを記録しました。このタイムは、これまで最速だったルノー・メガーヌRS トロフィーRの記録を上回り、FF最速の座を奪還する結果となりました。

こうした記録からもわかるように、シビックタイプRは単なるスペック上の速さだけでなく、実際の走行性能においてもトップレベルに位置づけられています。特に、コーナリング性能やブレーキング性能、加速のレスポンスなど、総合的なバランスが非常に優れており、タイムアタックにおいてもそれが強く発揮されています。

ただし、四輪駆動や後輪駆動のスーパーカーやハイパーカーと比べると、絶対的な加速性能や最高速では及ばないのが現実です。たとえば、日産GT-Rやポルシェ911ターボ、フェラーリなどは別次元の動力性能を持っています。

いずれにしても、シビックタイプRが「FF世界最速」を狙って真剣に開発されていることに変わりはなく、その結果として多くのメディアやファンから「世界一速いFF」と称されるようになりました。価格帯や実用性とのバランスも含めて見たとき、世界的にも非常に評価の高いパフォーマンスカーであることは間違いありません。

シビック タイプRにATがないと悩む人へ

- シビックタイプRの中古でAT仕様は存在する?

- オートマはダサいという印象は本当か?

- シビックタイプRとNSXどっちが速い?

- シビックタイプRをライバル車と比較する

- AT希望なら他のシビックグレードが選択肢

シビックタイプRの中古でAT仕様は存在する?

シビックタイプRの中古車市場において、AT(オートマチック)仕様のモデルは存在しません。これは新車時点から、すべてのタイプRモデルがMT(マニュアルトランスミッション)専用で販売されているためです。したがって、仮に中古で購入しようとしても、AT仕様のシビックタイプRは市場に出回っていないということになります。

タイプRシリーズは、1990年代の初期モデルから現在に至るまで一貫してMT車にこだわり続けています。これは単なるトランスミッションの違いにとどまらず、開発思想そのものに根ざした仕様といえるでしょう。ホンダはタイプRを「操る楽しさ」を極限まで追求したスポーツモデルとして位置付けており、運転操作のすべてをドライバーが担うことで、クルマとの一体感を生み出す設計がされています。

また、ユーザーがATに換装している可能性についても注意が必要です。理論的にはATへの換装は不可能ではありませんが、現実的には極めて困難であり、コスト・法的な整備・性能バランスなどを考えると、実用的ではありません。さらに、そのような改造車両はリセールバリューが下がる傾向にあり、購入後の整備保証やトラブル対応の面でもリスクが高くなります。

このように考えると、シビックタイプRにAT仕様を求めるのであれば、タイプR以外のシビックグレード、たとえばシビックRSやe:HEVモデルを選ぶ方が現実的です。これらのモデルはスポーティな外観を持ちながらATやCVTが搭載されており、日常使いにも適しています。

オートマはダサいという印象は本当か?

「オートマはダサい」という印象は一部の自動車愛好家の間で見られるものですが、それが必ずしも一般的な評価というわけではありません。確かに、クルマを趣味として捉える層では、MT(マニュアル)車こそが「運転を楽しむための手段」と考えられており、その視点からAT(オートマチック)は「楽をするためのもの」「操作の介入余地が少ない」といった見方がされることがあります。

ただし、現在の自動車市場を見ると、ATはもはや主流であり、販売されている新車の9割以上がAT車です。これは運転のしやすさ、渋滞での疲労軽減、安全性、さらには高齢者や初心者への対応といった面で多くのメリットがあるためです。また、技術の進化によってAT車でもスポーティな走りを楽しめるようになり、パドルシフトやスポーツモードの搭載などで走行性能も格段に向上しています。

一方で、特定のスポーツモデルや、サーキット走行などに強いこだわりを持つ人たちからは、依然としてMTが支持されています。その背景には「自分の技術でクルマを操る」という満足感や達成感があります。言い換えれば、「ダサい」という評価は、価値観の違いに過ぎないとも考えられます。

また、性別や年齢によって受け取り方も異なります。例えば、日常の買い物や子どもの送迎に使う車としてオートマを選んだ場合、それを「ダサい」と見る人はほとんどいません。むしろ、合理的で実用的な選択として歓迎されることが多いでしょう。

このように、「オートマはダサい」という評価は、一部の狭い価値観に基づいたものであり、必ずしも広く共有されているわけではありません。どのようなトランスミッションが自分のライフスタイルや運転スタイルに合っているかを優先して選ぶことが重要です。

シビックタイプRとNSXどっちが速い?

車両性能だけを比較した場合、NSXの方が速いのは間違いありません。NSXはホンダのフラッグシップスポーツカーとして開発され、価格帯・駆動方式・エンジン出力のいずれをとってもシビックタイプRとは大きな差があります。ただし、それぞれのモデルが目指す速さの種類や使用シーンが異なるため、単純な比較はやや注意が必要です。

NSXはミッドシップレイアウトのハイブリッドスーパーカーで、V6ツインターボエンジンと3基のモーターを組み合わせた高度なAWD(四輪駆動)システムを採用しています。この結果、0-100km/h加速では3秒台前半という驚異的な加速性能を持ち、直線スピードや高負荷時の安定性ではシビックタイプRを圧倒します。価格も2,000万円近くで、まさにスーパーカーの領域です。

一方のシビックタイプRは、前輪駆動(FF)としては世界最速を争うモデルであり、ニュルブルクリンクのような実戦的なサーキットで非常に優れたタイムを記録しています。例えば、NSXとタイプRはどちらも同じホンダの高性能車ですが、タイプRはより軽量でシャープなコーナリング特性を持ち、FF車としての限界性能を極めた存在です。

このように、NSXが「絶対的な速さ」、タイプRが「ドライバーとの一体感に基づく速さ」を追求している点で、両者は似て非なるスポーツカーといえます。サーキットでも高速道路でもNSXの方が優れたラップタイムを出すことは可能ですが、それは高価で複雑な技術を前提とした結果です。

言い換えるなら、NSXは「究極のパフォーマンス」を体現し、シビックタイプRは「現実的な価格帯で体験できる最大の速さと楽しさ」を提供しています。どちらが優れているかではなく、どちらが自分の目的に合っているかという視点で選ぶべきモデルと言えるでしょう。

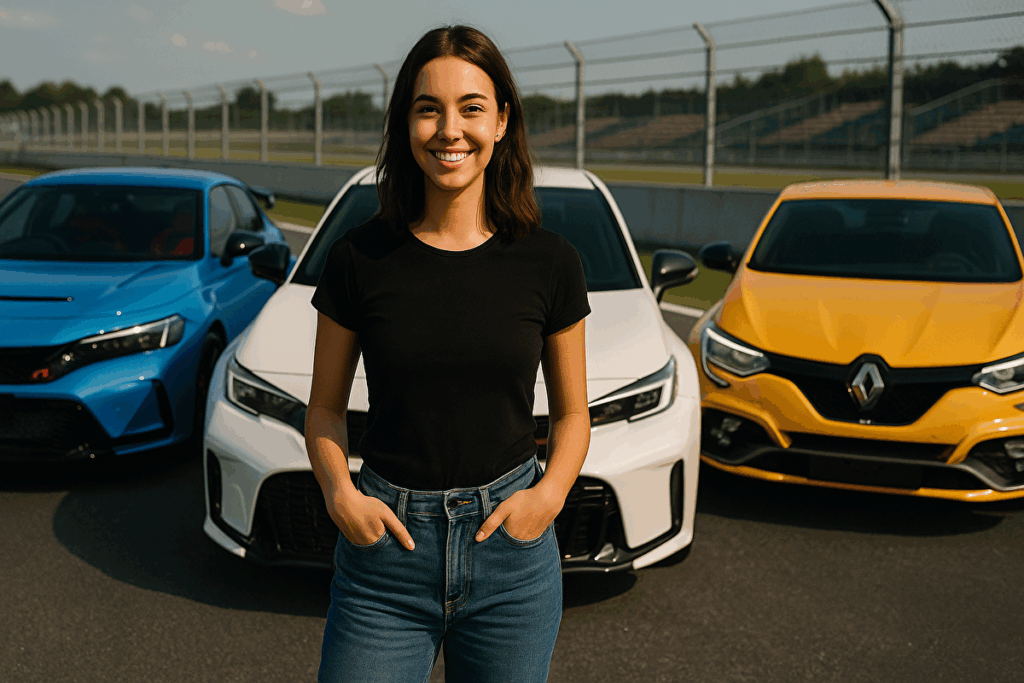

シビックタイプRをライバル車と比較する

シビックタイプRの主なライバル車としては、ルノー メガーヌR.S.、フォルクスワーゲン ゴルフR、スバル WRX S4、そしてトヨタ GRカローラなどが挙げられます。これらはいずれも高性能なハッチバックまたはコンパクトスポーツセダンであり、走行性能、価格帯、実用性のバランスが取れたモデルとして比較対象にされやすい存在です。

その中でも、特にルノー メガーヌR.S.は、シビックタイプRと同じくFF(前輪駆動)であり、サーキット走行にも対応した高い足回り性能と軽量設計で直接的な競合とされています。ニュルブルクリンクのラップタイムを競い合ってきた歴史もあり、走行性能という意味で非常に近いポジションにあります。ただし、フランス車ならではの個性があり、好みが分かれる部分もあります。

次に、フォルクスワーゲン ゴルフRは、AWD(全輪駆動)システムを採用し、安定した加速とトラクション性能が特徴です。パワーだけでなく、高級感や快適性を重視する傾向にあり、価格はやや高めです。ゴルフRはデュアルクラッチトランスミッション(DSG)を搭載しており、MTにこだわらない層には非常に扱いやすい選択肢です。

一方、スバル WRX S4は水平対向エンジン+AWDという独自の構成で、全天候型スポーツセダンとして人気があります。雪道や悪路でも安心して走行できることから、用途の幅が広い点が魅力です。AT仕様しか用意されていませんが、それでもスポーツ走行に十分対応できる性能を備えています。

そして、トヨタ GRカローラは比較的新しい存在ですが、3気筒1.6Lターボエンジンながら高出力を実現し、4WDでの力強い走行が特徴です。マニュアル設定がある点でも、シビックタイプRに通じる部分があります。

こうしたライバル車と比べると、シビックタイプRは「FFでどこまで速く、楽しく走れるか」を追求したモデルであることが際立ちます。操作の純粋さや車体バランスにこだわるユーザーにとって、他車とは違った魅力がある一方、ATがないという点では選択肢が限られてしまいます。購入を検討する際は、ライフスタイルや運転スタイルに応じて、どのモデルが自分に最適かを比較してみるとよいでしょう。

AT希望なら他のシビックグレードが選択肢

シビックタイプRにAT(オートマチック)の設定がないため、AT仕様を望む場合は別グレードのシビックを選ぶことが現実的です。現在販売されているシビックには、タイプR以外にも複数のグレードが存在し、それぞれに異なる特性があります。中でも、シビックe:HEV(ハイブリッド)やシビックRSは、AT希望のユーザーにとって有力な選択肢となるでしょう。

まず、シビックe:HEVはホンダ独自のハイブリッドシステムを採用しており、エンジンと電動モーターの協調による滑らかな加速が特徴です。トランスミッションは、一般的なATとは異なるものの、ドライバーが変速操作を必要としないシステムであり、実質的にはAT車と同様に扱うことができます。燃費性能にも優れており、通勤や普段使いに適しています。

次に注目すべきはシビックRSです。RSはスポーティな外観や足まわりの強化が施されているグレードでありながら、トランスミッションにCVT(無段変速機)または6速MTが設定されています。特にCVT仕様は、AT限定免許でも運転可能で、扱いやすさとスポーツ感を両立しています。RSは「走りも楽しみたいが、日常の利便性も重視したい」という方に向いているモデルです。

また、インテリアや快適装備もグレードによって異なり、タイプRのようなスパルタンな作りではなく、日常使いを想定した設計になっています。こうした仕様は、家族との共有や長距離ドライブなど、多様なシーンでの使いやすさを提供してくれます。

もちろん、シビックタイプRならではの圧倒的な走行性能や硬派なスタイルに惹かれる人も多いですが、MTがネックで選択をためらうのであれば、まずはRSやe:HEVといった他グレードに触れてみるのも一つの方法です。どちらもホンダらしい走行性能を感じられるモデルであり、「シビックらしさ」を妥協せずにAT車を選ぶことが可能です。

シビック タイプRにATがない理由と背景を総括

シビック タイプRにATがないのは、ホンダが「操る楽しさ」を重視した開発思想を貫いているためです。現時点ではATの設定はなく、今後の導入予定も発表されていません。ATを希望する場合は他グレードを選ぶのが現実的です。

記事のポイントをまとめます。

- シビックタイプRは初代から一貫してMT専用モデル

- 操作の楽しさと一体感を重視した設計思想に基づく

- 現行モデルもAT化の公式発表は一切されていない

- DCTの搭載は技術的には可能だが採用されていない

- セミオートマはホンダの走りの哲学と方向性が異なる

- 機械任せにせず、ドライバーが主導権を握る構成

- パドルシフトはMT構造ゆえに非搭載

- パドル操作による簡易な運転はタイプRの方針に反する

- 高性能なDCT採用でもMTの満足感には及ばないという考え

- セミオートマは重量・コストの増加にもつながる

- MTでしか得られない官能的なシフトフィールを追求

- 中古市場にもAT仕様のタイプRは存在しない

- AT換装車は実用的でなくリスクも高い

- シビックe:HEVやRSなどAT対応の他グレードが存在する

- MT未対応のユーザーには別グレードが現実的選択肢となる