力強い加速と優れた燃費性能で注目を集めるディーゼルターボ車。しかし、いざ購入を考えると、本当に自分の乗り方に合っているのか、何か見落としている点はないかと不安になりますよね。周囲から、やめとけ、やめたほうがいいと言われたり、ディーゼル車特有のデメリットについて耳にすることもあるでしょう。

そもそもディーゼルターボとはどのような仕組みで、実際の燃費や寿命はどうなのか。特に人気のマツダのディーゼルターボは他と何が違うのか。ちょい乗りや短距離走行がメインの乗り方でも問題はないのか、10年しか乗れないという噂や、いつまで乗れるのかといった将来性も気になるところです。

最終的にガソリン車とディーゼル車どっちがいいのかを判断するには、実際に乗っているユーザーの口コミ・感想レビューも欠かせません。

この記事では、そうしたディーゼルターボのデメリットに関するあらゆる疑問に答えるため、専門的な視点から、そしてユーザーのリアルな声まで網羅的に解説していきます。最後まで読めば、あなたがディーゼルターボ車を選ぶべきかどうかの、明確な答えが見つかるはずです。

- 短距離走行が故障を招く特有の仕組み

- 燃料代以外にかかる総合的な維持管理費

- 寿命の真相と将来のディーゼル車規制

- ライフスタイル別の最適な車種選択基準

ディーゼルターボのデメリットとは?購入前に知るべきこと

- そもそもディーゼルターボとは?仕組みを解説

- なぜ「やめとけ・やめたほうがいい」と言われるのか

- ディーゼル車のデメリットを具体的に解説

- ちょい乗り・短距離走行は故障リスク増大

- 燃費は良いがトータルの維持費に注意

そもそもディーゼルターボとは?仕組みを解説

ディーゼルターボとは、ディーゼルエンジンの排気ガスが持つエネルギーを再利用して、エンジンにより多くの空気を送り込むことで、力強いパワーと優れた燃費性能を両立させる技術です。

言ってしまえば、ディーゼルエンジンが持つ本来の魅力を、ターボチャージャーという装置でさらに引き出すための仕組みといえます。この技術の登場により、従来のディーゼルエンジンが持つイメージを覆す、パワフルで経済的な乗用車が数多く開発されるようになりました。

この仕組みがなぜ力強さと経済性を生むのか、それには大きく二つの理由があります。一つは、エンジンが生み出すパワーの源泉となる「燃焼」の効率を劇的に向上させる点です。

ターボチャージャーは、排気ガスでタービンを高速回転させ、その力でコンプレッサーを駆動し、空気を圧縮してエンジン内部のシリンダーへ強制的に送り込みます。多くの空気を送り込むことで、より多くの燃料を一度に、そして効率良く燃焼させることが可能になり、特にエンジンの回転数が低い状態からでも大きなトルク(車を前に押し出す力)を発生させることができます。

もう一つの理由は、本来捨てられるはずだった排気ガスのエネルギーを有効活用している点です。排気ガスを動力源としてタービンを回すため、エンジンの排気量を大きくすることなく出力を向上させる「ダウンサイジング」が可能になります。

これにより、エンジンの小型化と燃費性能の向上が期待でき、環境性能にも貢献します。ディーゼルエンジンはもともとガソリンエンジンに比べて圧縮比が高く、頑丈な構造を持つため、ターボによる高い圧力(過給)との相性が非常に良いのです。

具体的に、ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの基本的な違いと、ターボの役割を下の表にまとめます。

| 項目 | ディーゼルエンジン | ガソリンエンジン |

|---|---|---|

| 使用燃料 | 軽油 | ガソリン(レギュラーまたはハイオク) |

| 着火方式 | 圧縮自然着火(高温の空気に燃料を噴射) | 火花点火(混合気にプラグで点火) |

| 圧縮比 | 高い(15~22程度) | 比較的低い(8~13程度) |

| 得意な回転域 | 低~中回転域 | 中~高回転域 |

| ターボの主な役割 | 低速トルクの増大、燃焼効率の向上 | 最高出力の向上、加速性能の強化 |

このようにディーゼルターボは、ディーゼルエンジンの「低回転から力強い」という特性をターボ技術でさらに強化し、同時に燃費や環境性能も向上させる合理的なシステムです。この基本的な仕組みを理解することが、後述するメリットやデメリットを正しく判断するための重要な第一歩となります。

なぜ「やめとけ・やめたほうがいい」と言われるのか

ディーゼルターボ車が一部で「やめとけ」と言われる背景には、そのパワフルな走りや経済性の裏側にある、維持管理の難しさや乗り手を選ぶという明確な理由が存在します。これらのデメリットを理解せずに購入すると、「こんなはずではなかった」と後悔につながる可能性があり、特にガソリン車からの乗り換えを検討している方は注意が必要です。

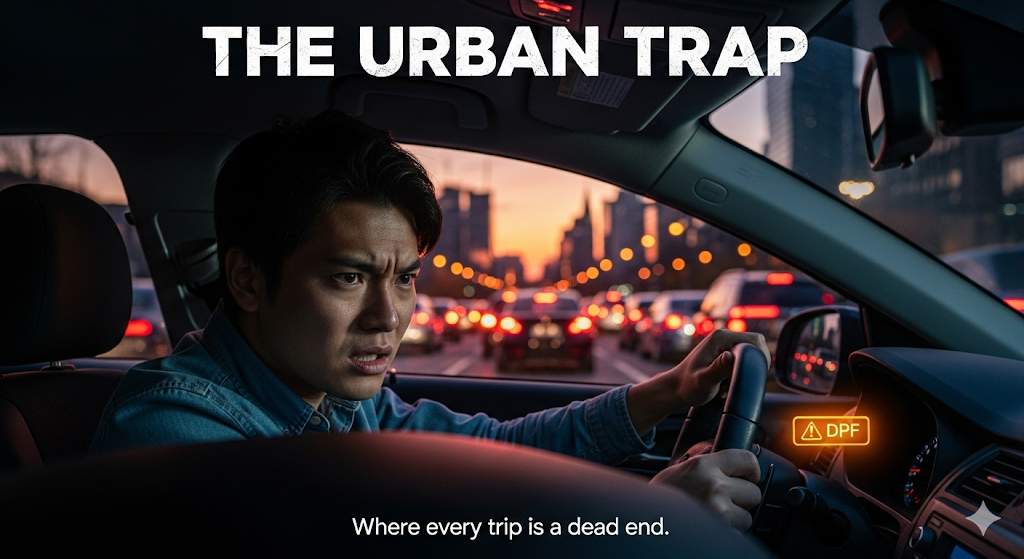

そのように言われる最大の理由は、ディーゼル車特有の排ガス浄化装置「DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)」の存在にあります。DPFは、排気ガスに含まれるPM(粒子状物質)、いわゆる煤(すす)を捕集し、フィルターが詰まらないように高温で燃焼させて除去する「再生」という動作を自動で行います。

しかし、この再生には排気ガスが一定以上の温度になる必要があり、エンジンの回転数を上げてある程度の時間と距離を走行することが求められます。

このため、渋滞の多い市街地での走行や、片道数km程度の短距離走行、いわゆる「ちょい乗り」を繰り返すような使い方では、DPFの再生が正常に完了しないケースが増えます。

再生が中断されたり、そもそも再生が始まらなかったりすると、フィルターに煤がどんどん溜まっていき、最終的にはエンジン警告灯が点灯したり、走行性能が低下したりといったトラブルにつながります。ディーラーでの強制的な再生作業や、最悪の場合は数十万円にもなるDPF本体の交換が必要になることもあります。

維持費と将来性への懸念

もう一つの理由は、維持費と将来性への懸念です。ディーゼルエンジンはガソリンエンジンに比べて煤が発生しやすいため、エンジンオイルが汚れやすく、交換サイクルが短く設定されています。使用するオイルもDPFに対応した専用品が必要で、ガソリン車に比べてオイル交換費用が高くなる傾向があります。

また、車種によっては尿素水溶液「アドブルー(AdBlue®)」を定期的に補充する必要があり、これも維持費の一部となります。さらに、政府は環境政策の一環として、クリーンディーゼル車に対するエコカー減税を段階的に縮小・廃止する方針を示しており(出典:経済産業省「令和5年度税制改正(車体課税)の概要」)、税金面での優位性が薄れつつあるのも事実です。

これらの理由から、「やめとけ」という意見には具体的な根拠があるのです。日常的に高速道路を走行したり、長距離の運転がメインであったりするユーザーにとっては、ディーゼルターボのメリットを最大限に享受できます。

しかし、主に市街地での短距離移動が中心のカーライフであれば、むしろガソリン車やハイブリッド車の方がトータルコストやメンテナンスの手間を抑えられる可能性が高いでしょう。

ディーゼル車のデメリットを具体的に解説

ディーゼル車は、燃料代の安さや力強いトルクといった魅力的なメリットがある反面、購入から維持、そして快適性に至るまで、ガソリン車とは異なる複数の具体的なデメリットが存在します。これらの点を総合的に理解し、自身の使い方や価値観と照らし合わせることが、購入後の満足度を左右する重要なポイントになります。

まず経済的な側面では、いくつかの費用負担がガソリン車より大きくなる傾向があります。

経済的なデメリット

- 車両価格

ディーゼルエンジンは、高い燃焼圧力に耐えるための頑丈な部品や、高圧で燃料を噴射するコモンレールシステム、DPFなどの複雑な排ガス浄化装置が必要となるため、同クラスのガソリン車と比較して新車の車両本体価格が数十万円高く設定されるのが一般的です。 - メンテナンス費用

前述の通り、エンジンオイルは専用品が必要で交換頻度も高めです。また、多くのモデルで必要となるアドブルーの補充費用もランニングコストに加わります。 - 税金

環境性能に配慮したクリーンディーゼル車ですが、新車登録から11年を経過すると自動車税の税率が約15%重くなる措置の対象となります。これはガソリン車の13年からという基準よりも早く、長期保有を考えた場合のデメリットとなり得ます。

次に、日常的な使い勝手や快適性に関するデメリットも考慮すべき点です。

快適性・管理に関するデメリット

- 騒音と振動

ディーゼルエンジンは圧縮して自然着火させるという燃焼方式の特性上、どうしてもガソリンエンジンより特有のエンジン音(カラカラ音)や振動が大きくなります。近年のモデルでは静粛性が大幅に向上していますが、特にアイドリング時や加速時にはその違いを感じやすいでしょう。 - 寒冷地でのリスク

軽油は低温環境下で成分の一部であるワックス分が固まり、流れにくくなる性質があります。これにより燃料フィルターが詰まり、エンジンがかからなくなる可能性があります。寒冷地では凍結しにくい対策がされた軽油が販売されていますが、暖かい地域から寒冷地へ向かう際は、現地での給油を心がけるといった注意が必要です。

これらのデメリットをガソリン車と比較したものが以下の表です。

| 比較項目 | ディーゼル車の主なデメリット | ガソリン車の主なデメリット |

|---|---|---|

| 初期費用 | 車両価格が高い傾向 | 比較的安い傾向 |

| 燃料 | 寒冷地で凍結の可能性 | 軽油より燃料代が高い |

| メンテナンス | オイル交換頻度が高い、DPF・アドブルーの管理が必要 | 比較的メンテナンス項目が少ない |

| 快適性 | エンジン音や振動が大きい傾向 | 静粛性が高く、振動が少ない |

| 税金(重課) | 新車登録後11年から | 新車登録後13年から |

このように、ディーゼル車のデメリットは経済面から日々の使い勝手まで多岐にわたります。これらはエンジンの構造や燃料の特性に起因するものであり、避けては通れない部分です。購入を検討する際は、燃費や走行性能といったメリットだけでなく、これらのデメリットもしっかりと天秤にかけ、自身のライフスタイルに本当に合っているかを見極めることが重要です。

ちょい乗り・短距離走行は故障リスク増大

ディーゼルターボ車にとって、日常的な「ちょい乗り」や短距離走行の繰り返しは、エンジンや関連部品の故障リスクを著しく増大させる最大の要因となります。

これは、パワフルな走りを支えるディーゼルエンジン特有の排ガス浄化システム、特にDPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)が、そのような走行条件下では正常に機能しにくくなるためです。最悪の場合、性能の低下だけでなく、高額な修理費用が発生する事態にもつながりかねません。

この問題の根幹には、DPFが煤(すす)を除去する「再生」というプロセスにあります。DPFは、マフラーの途中に設置されたフィルターで排気ガス中の煤を物理的に捕集します。

フィルターが詰まるのを防ぐため、煤が一定量溜まると、エンジン制御によって排気ガスの温度を高温(一般的に200℃以上、完全な燃焼にはさらに高温が必要)にし、溜まった煤を燃やして除去します。しかし、この再生プロセスを正常に完了させるためには、エンジンがある程度の時間、安定して高温を保つ必要があります。

ところが、エンジン始動から10分程度の短時間走行や、渋滞路での低速走行(メーカーによっては時速約15km/h以下)を繰り返していると、エンジンや排気システム全体が十分に暖まりません。その結果、DPF再生が始まらない、あるいは始まっても途中で中断されてしまうという事態が頻発します。

再生が不完全なまま走行を続けると、フィルター内には除去されなかった煤が徐々に蓄積されていきます。これが排気の流れを阻害し、エンジンの出力低下や燃費の悪化を招き、最終的にはメーター内にDPF警告灯が点灯します。

ディーゼル車が特に苦手とする走行パターン

具体的にどのような乗り方がリスクを高めるのか、以下の表にまとめました。ご自身の運転スタイルと照らし合わせてみてください。

| 苦手な走行パターン | その理由 | 起こりうる主なトラブル |

|---|---|---|

| 10分以下の短時間走行の繰り返し | 排気温度がDPF再生に必要な温度まで十分に上がらない。 | 煤の堆積によるDPFの早期目詰まり、性能低下。 |

| 渋滞など時速15km以下の低速走行 | エンジン回転数が低く、排気の勢いが弱いため再生が効率的に進まない。 | DPF再生の失敗、エンジン警告灯の点灯。 |

| 長時間のアイドリング | 排気温度が低い状態で燃料を消費し続けるため、むしろ煤が生成されやすい。 | 煤の堆積、エンジン内部へのカーボン蓄積。 |

| エンジン始動直後の急な坂道走行 | エンジンが冷えた状態で高負荷がかかり、不完全燃焼を起こしやすい。 | 煤の発生量増加、DPF再生頻度の増加。 |

このように、ちょい乗りや短距離走行はディーゼルターボ車にとって非常に過酷な使用環境と言えます。もし主な用途が通勤や買い物で、片道の走行距離が短いのであれば、DPFの目詰まりという大きなリスクを常に抱えることになります。

購入を検討する際は、週末に高速道路を使って遠出をするなど、定期的にエンジンを回してあげられる機会があるかどうか、ご自身のカーライフ全体で判断することが後悔しないための重要な鍵となります。

燃費は良いがトータルの維持費に注意

ディーゼルターボ車を選ぶ大きな動機の一つに、優れた燃費性能と、ガソリンよりも安価な軽油による燃料代の節約が挙げられます。確かに長距離を走れば走るほど、この経済的なメリットは大きくなります。

しかし、燃料代という一点だけで判断するのは早計です。オイル交換などの定期的なメンテナンス費用や税金、そして万が一の際に発生しうる修理費用まで含めた「トータルの維持費」で比較すると、必ずしもガソリン車より経済的とは言えないケースも少なくありません。

その理由は、ディーゼル車特有の維持管理コストにあります。まず、定期的なメンテナンスの代表格であるエンジンオイルの交換費用がガソリン車よりも高くなる傾向があります。ディーゼルエンジンは、その燃焼の仕組みから煤が発生しやすく、エンジンオイルが汚れやすいため、メーカーが推奨する交換サイクルはガソリン車よりも短め(例:5,000kmまたは半年)に設定されていることが多くなります。

さらに、使用するオイルはDPFの性能を維持するための専用規格品(JASO DL-1など)が指定されており、一般的なガソリンエンジン用オイルに比べて価格も高めです。

また、車種によっては排ガスをクリーンにするために尿素水溶液「アドブルー」の補充が定期的に必要となります。これもディーゼル車ならではのランニングコストです。税金面でも、自動車税が新車登録から11年経過すると重課される点は、ガソリン車の13年よりも早く、長期保有を考える上では不利な条件と言えます。

そして最も大きな懸念点は、DPFや高圧燃料噴射装置(コモンレールシステム)、ターボチャージャーといった精密部品が故障した際の修理費用です。これらの部品は非常に高価であり、一度の修理で数十万円の出費となることも珍しくありません。

ガソリン車 vs ディーゼル車 維持費シミュレーション(年間1万km走行時の一例)

ここで、あくまで一例として、同クラスのガソリン車とディーゼル車の年間維持費を比較してみましょう。

| 項目 | ディーゼル車 | ガソリン車 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 年間燃料代 | 75,000円 | 約113,333円 | ディーゼル車(燃費20km/L、軽油150円/L)、ガソリン車(燃費15km/L、ガソリン170円/L)で計算。 |

| オイル交換費用(年2回) | 20,000円(1回10,000円) | 10,000円(1回5,000円) | ディーゼル車は専用オイルのため高価。 |

| アドブルー補充費用(年1回) | 5,000円 | 0円 | マツダ車など不要な車種もある。 |

| 自動車税(同クラス・2.0L以下) | 36,000円 | 36,000円 | 11年目以降はディーゼルが先に重課される。 |

| 合計(税金含む) | 136,000円 | 約159,333円 | 年間約2.3万円ディーゼルが安い計算。 |

このシミュレーションでは、年間走行距離が1万kmの場合、燃料代のメリットがメンテナンス費用の増加分を上回り、トータルではディーゼル車の方が経済的に見えます。

しかし、これはあくまで車両が正常に作動している場合の計算です。もしDPFの強制洗浄で5万円、インジェクターの交換で20万円といった突発的な出費が発生すれば、数年分の燃料代の差額は簡単に相殺されてしまいます。

したがって、ディーゼルターボ車の経済性を正しく評価するには、目先の燃料代だけでなく、メンテナンスや税金、そして潜在的な修理リスクまで含めた長期的な視点が不可欠です。

年間の走行距離が非常に長く、燃料代のメリットが他のコストを大きく上回るような使い方でなければ、トータルではガソリン車の方が安心して維持できる可能性も十分にあります。

ディーゼルターボのデメリット|寿命と将来性の懸念点

- ディーゼルターボの寿命はメンテナンス次第

- 10年しか乗れない?いつまで乗れるのか解説

- なぜマツダのディーゼルターボは評価が高い?

- ガソリン車とディーゼル車、どっちがいいか比較

- 口コミ・感想レビューから見るリアルな評価

ディーゼルターボの寿命はメンテナンス次第

ディーゼルターボエンジンの寿命は、一般的にガソリンエンジンよりも長いと言われていますが、その長寿命というポテンシャルを最大限に引き出せるかどうかは、日々のメンテナンス、特にエンジンオイルの管理に大きく左右されます。構造的に頑丈であっても、適切な手入れを怠ればその性能を維持することはできず、予期せぬトラブルに見舞われる可能性が高まります。

その理由は、ディーゼルエンジンが持つ構造的な特性と、それに伴うメンテナンスの重要性にあります。ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンよりもはるかに高い圧縮比で空気を圧縮し、その高温になった空気に燃料を噴射して自然着火させます。

この高い圧力に耐えるため、ピストンやシリンダーといったエンジンの中核部品は非常に頑丈に設計されており、これが長寿命の基盤となっています。しかし、その一方で、燃焼の過程でガソリンエンジンよりも多くの煤(すす)が発生しやすいという特性も持っています。

この煤はエンジンオイルに混入し、オイルを著しく汚染・劣化させる主な原因となります。劣化したオイルは、潤滑性能や冷却性能、そしてエンジン内部を清浄に保つ性能が低下し、部品同士の摩耗を促進させてしまいます。これを防ぐためには、メーカーが指定する走行距離や期間を守り、定期的にディーゼル専用のエンジンオイルへ交換することが不可欠です。

また、DPF(ディーゼル微粒子捕集フィルター)やターボチャージャーといった精密な補機類も、エンジンのコンディションに大きく影響を受けます。特にDPFの詰まりは排気ガスの圧力を高め、エンジンやターボに過度な負担をかけるため、適切な走行を心がけることも広義のメンテナンスと言えるでしょう。

寿命を延ばすための主要メンテナンス項目

具体的に、ディーゼルターボ車の寿命を延ばすために特に重要となるメンテナンス項目を以下の表にまとめました。

| メンテナンス項目 | 交換・点検の目安 | 怠った場合のリスク |

|---|---|---|

| エンジンオイル交換 | 5,000km~10,000km または 半年~1年 | エンジン内部の摩耗促進、潤滑不良、燃費悪化、DPF詰まりの誘発 |

| オイルフィルター交換 | オイル交換2回に1回が一般的 | オイルのろ過性能低下、エンジン内部への不純物混入によるダメージ |

| 燃料フィルター(水抜き含む) | 車種による(例:2年または20,000km毎) | 燃料噴射システムの不具合、インジェクターの詰まり、エンジン始動不良 |

| DPFの点検・洗浄 | 警告灯点灯時や走行距離に応じてディーラー等で点検 | 排圧の上昇によるエンジン・ターボへの負担増、大幅な燃費悪化、走行不能 |

| アドブルー補充 | 警告灯が点灯したら速やかに(車種による) | 補充しないとエンジンの再始動が不可能になる |

このように、ディーゼルターボエンジンが持つ本来の耐久性を活かし、長く快調に乗り続けるためには、適切な時期でのオイル交換をはじめとする、ガソリン車以上に細やかなメンテナンスが欠かせません。ただ頑丈なだけでなく、その優れた性能を維持するための手間とコストをかけることで、初めて「寿命が長い」という大きなメリットを享受できるのです。

10年しか乗れない?いつまで乗れるのか解説

「ディーゼル車は10年しか乗れない」という話を耳にすることがありますが、これは技術的な寿命を示すものではなく、主に税金制度やメンテナンス費用が絡んだ経済的な観点から生まれた一種の俗説です。適切なメンテナンスを継続して行えば、15年や20年、走行距離にして20万kmから30万km以上乗り続けることも決して不可能ではありません。

この俗説が広まった背景には、いくつかの明確な理由が存在します。最も大きな要因は、日本の自動車税制における「重課措置」です。

環境負荷が大きいとされる古い自動車に対しては、税金が割り増しになる制度があり、ディーゼル乗用車の場合は新車登録から11年が経過すると自動車税が約15%高くなります。この「11年目」というタイミングが、多くのユーザーに「10年」という節目を強く意識させ、乗り換えを検討するきっかけとなっています。

また、年数や走行距離が増えるにつれて、消耗部品の交換費用がかさんでくることも理由の一つです。特に走行距離が10万kmを超えたあたりから、DPFや燃料を噴射するインジェクター、ターボチャージャーといった、ディーゼル車特有でかつ高価な部品が寿命を迎え、交換が必要となるケースが増えてきます。

これらの修理費用は数十万円に及ぶこともあり、車検のタイミングなどと重なると、修理を諦めて新車へ乗り換えるという判断につながりやすくなります。

さらに、日本政府が掲げる「2035年までに乗用車の新車販売で電動車100%を実現する」(出典:経済産業省「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」)という方針も、将来的にディーゼル車に乗り続けることへの漠然とした不安感を助長し、「長くは乗れないのではないか」というイメージを広める一因となっています。

いつまで乗れるかの判断基準

それでは、実際にいつまで乗れるのかを判断する基準を以下に示します。

| 判断基準 | 内容と目安 |

|---|---|

| 技術的な寿命 | 適切なメンテナンスを前提に、年数で15年~20年、走行距離で20万km~30万km以上が目安。エンジン本体の耐久性は高い。 |

| 経済的な寿命 | 税金の重課(11年目~)や高額な修理費用の発生が乗り換えの検討時期。修理費用が車両の残存価値を上回るタイミング。 |

| 社会的な寿命 | 将来的な規制強化や軽油の供給状況の変化など。ただし、少なくとも今後10年~15年は大きな問題なく使用できると予測される。 |

結論として、「10年しか乗れない」はあくまで経済的な判断が絡んだ誤解であり、車のコンディションは乗り方とメンテナンス次第で大きく変わります。しかし、10年という年数が、税金や修理費の面で乗り換えを検討する一つの大きな節目であることは紛れもない事実です。

ご自身の愛車の状態と、今後のメンテナンス計画やカーライフプランを総合的に考慮し、乗り続けるかどうかの判断をすることが最も賢明な選択と言えるでしょう。

なぜマツダのディーゼルターボは評価が高い?

マツダのディーゼルターボエンジン「SKYACTIV-D」が国内外で高い評価を得ている理由は、ディーゼルエンジンの常識を覆す独自の技術アプローチによって、多くのユーザーがディーゼルに抱いていたネガティブなイメージを払拭し、「走る歓び」と「優れた環境・燃費性能」を見事に両立させているからです。

その評価を支える最大の技術的特徴は、ディーゼルエンジンとしては異例とも言える「低圧縮比」の実現にあります。一般的に、ディーゼルエンジンは圧縮比を高くすることで高温・高圧の空気を作り出し、燃料を自己着火させるのがセオリーでした。しかし、マツダは発想を転換し、あえて圧縮比を14.0程度まで下げることに挑戦しました。

これにより、シリンダー内の温度と圧力の上昇が緩やかになり、燃料が最適なタイミングで均一に燃焼する時間を確保できるようになりました。その結果、ディーゼル特有の「ガラガラ」という燃焼音や不快な振動を大幅に低減させることに成功したのです。

この低圧縮比化は、クリーンな排気ガスの実現にも大きく貢献しています。燃焼温度が適切にコントロールされることで、排出ガスに含まれるNOx(窒素酸化物)やPM(粒子状物質)の発生そのものを抑制できました。

これにより、多くのクリーンディーゼル車が必要とする高価なNOx後処理装置「尿素SCRシステム」を搭載することなく、厳しい排出ガス規制をクリアしています。ユーザーにとっては、尿素水溶液であるアドブルーを定期的に補充する手間とコストから解放されるという、実用面で非常に大きなメリットとなっています。

SKYACTIV-Dが提供する独自の価値

マツダのディーゼルは、ただ静かでクリーンなだけではありません。

低圧縮比でありながら、燃料を精密に制御するマルチホールピエゾインジェクターや、低速域から高速域まで効率的に過給する2ステージターボチャージャー(一部車種)といった技術を組み合わせることで、低回転域から大排気量のガソリン自然吸気エンジンのような力強く分厚いトルクを発生させます。

さらに、ディーゼルエンジンの弱点とされてきた高回転域でも、ガソリンエンジンのようにスムーズに吹け上がる軽快な回転フィールを実現しており、これが多くのドライバーから「運転が楽しい」と評される最大の理由となっています。

| 比較項目 | マツダ SKYACTIV-D | 一般的なクリーンディーゼル |

|---|---|---|

| 圧縮比 | 低い(14.0程度) | 高い(16.0以上) |

| NOx後処理システム | 原則不要(アドブルー不要) | 尿素SCRシステム(アドブルー必須) |

| 回転フィール | ガソリンエンジンのように高回転までスムーズ | 実用域である低~中回転域が中心 |

| ユーザーメリット | 静粛性、メンテナンス性、運転の楽しさ | 優れた燃費性能、力強いトルク |

このように、マツダのディーゼルターボは、常識にとらわれない革新的な技術によって、従来のディーゼルエンジンが抱えていた課題を解決し、新たな価値を創造しました。

CX-5やCX-60といった人気SUVモデルにおいても、その力強く滑らかな走りは高く評価されています。単なる移動手段としてだけでなく、クルマを操る楽しさを追求するマツダの哲学が、このSKYACTIV-Dには色濃く反映されているのです。

ガソリン車とディーゼル車、どっちがいいか比較

ガソリン車とディーゼル車のどちらを選択すべきか、という問いに対する唯一の正解はありません。

最適な答えは、クルマをどのように使うかという個々のライフスタイルと、何を最も重視するかという価値観によって大きく異なります。両者の特性は明確に違うため、それぞれのメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身の使い方に最適なパワートレインを見極めることが、満足度の高いカーライフを送るための鍵となります。

この選択を左右する最も大きな要因は、やはり「走行環境」と「コスト構造」の違いです。ディーゼルエンジンは、低いエンジン回転数から力強いトルクを発生させる特性があり、熱効率にも優れるため、高速道路などを一定速度で走り続ける長距離走行でその真価を発揮します。

重い荷物を積んだり、坂道を登ったりする場面でも、アクセルを大きく踏み込むことなく余裕のある走りが可能です。一方、ガソリンエンジンは、静粛性が高く、エンジン回転がスムーズに上昇するため、信号の多い市街地でのストップアンドゴーや、軽快な加速フィールを求める用途に適しています。

コスト面では、両者の長所と短所が逆転します。ディーゼル車は燃料である軽油がガソリンより安く、燃費も良いことから月々の燃料代を抑えられますが、その分、車両価格やオイル交換などのメンテナンス費用は高くなる傾向があります。

対照的にガソリン車は、車両価格やメンテナンス費用は比較的安価ですが、燃料代はディーゼル車より高くなります。したがって、年間走行距離が長いユーザーほどディーゼル車の燃料代メリットが大きくなり、走行距離が短い場合はガソリン車の方がトータルコストで有利になる可能性が高まります。

あなたへのおすすめはどっち?利用シーン別比較

ご自身の使い方に合わせて、どちらのタイプがより適しているかを判断するための比較表を作成しました。

| 比較項目 | ディーゼル車がおすすめな人 | ガソリン車がおすすめな人 |

|---|---|---|

| 主な走行シーン | 高速道路での通勤・レジャーが中心 | 近所の買い物や送迎など市街地走行が中心 |

| 年間走行距離の目安 | 10,000 km 以上 | 10,000 km 未満 |

| 重視する性能 | 長距離の燃費、力強い加速性能(トルク) | 静粛性、滑らかな回転フィール |

| 主な用途 | アウトドア、キャンプ、多人数乗車での旅行 | 日常の足としての利用、短時間・短距離の移動 |

| コストに関する考え方 | 初期費用は高くてもランニングコスト(燃料代)を抑えたい | 初期費用やメンテナンス費用を抑えたい |

このように、ガソリン車とディーゼル車はそれぞれに明確な得意分野があります。どちらか一方が絶対的に優れているというわけではありません。

ご自身の年間走行距離、主な利用シーン、そしてクルマに求める価値(経済性、快適性、走りの楽しさなど)を一度整理し、よりご自身のライフスタイルに合致するモデルを選択することが、将来的な後悔を避け、満足のいくカーライフを送るための最も確実な方法です。

口コミ・感想レビューから見るリアルな評価

ディーゼルターボ車を実際に所有しているユーザーの口コミやレビューを分析すると、その評価は「期待以上の力強さと経済性」を称賛する声と、「想像以上にデリケートな管理」の必要性を指摘する声に、はっきりと二分される傾向が見られます。

これは、ディーゼルターボ車が持つメリットとデメリットが、オーナーの運転環境やメンテナンスへの意識によって、良くも悪くも明確に表れることを物語っています。

肯定的な評価の多くは、ディーゼルターボならではの走行性能と燃費の良さに集中しています。

例えば、「高速道路での合流や追い越しが、アクセルを少し踏むだけで驚くほどスムーズ」「家族や荷物を満載した状態でも、坂道をストレスなく駆け上がる」「以前のガソリン車より給油の回数が格段に減り、軽油の安さもあって燃料代が半分近くになった」といった声は、代表的なものです。

特に、長距離を頻繁に運転するユーザーや、SUVやミニバンといった車両重量の重いクルマに乗るユーザーから、その力強いトルク性能と経済性が高く評価されています。

一方で、否定的な意見や注意を促すレビューは、そのほとんどが排ガス浄化装置であるDPFの管理とメンテナンスに関するものです。

「街乗りばかりしていたら、DPFの警告灯が点灯してディーラーに駆け込むことになった」「DPFの再生が気になって、目的もないのにわざわざ高速道路を走ることがある」「ディーゼル専用オイルは価格が高く、交換サイクルも短いので、思ったより維持費がかかる」といった内容は、特に短距離走行がメインのユーザーから多く聞かれる不満点です。

また、中古車で購入した際に、前のオーナーの管理が悪くDPFが詰まり気味で、購入直後に高額な修理費用が発生したというトラブル事例も散見されます。

ディーゼルターボ車のリアルな声(口コミ・レビューの要約)

ユーザーから寄せられる様々な意見を、評価の側面ごとにまとめました。

| 評価の側面 | ポジティブな意見 | ネガティブな意見 |

|---|---|---|

| 走行性能 | 低速からのトルクが圧倒的。どんな状況でも力強く加速する。 | 高回転まで回して楽しむエンジンではない。スポーティーさには欠ける。 |

| 経済性 | 航続距離が長い。軽油が安いので燃料代が確実に節約できる。 | オイル交換費用やアドブルー代を考えると、燃料代の得は相殺される。 |

| メンテナンス | 定期的なオイル交換と長距離走行を心がければ、特に問題は起きない。 | DPF再生のタイミングが気になる。乗り方に気を使うのが疲れる。 |

| 快適性 | 最近のモデルは非常に静か。車内にいればディーゼルとは感じない。 | 車外で聞くアイドリング音はやはり大きい。早朝の住宅街では気を遣う。 |

結局のところ、これらの口コミやレビューは、ディーゼルターボ車が「乗り手とその使い方をシビアに選ぶクルマ」であることを明確に示しています。カタログスペックだけでは決してわからない、実際の使用環境で初めて見えてくるメリットとデメリットがそこにはあります。

これらのリアルな評価を真摯に受け止め、ご自身の主な用途やメンテナンスに対する考え方を客観的に見つめ直すことが、購入後のミスマッチを防ぎ、ディーゼルターボの持つ本当の魅力を長く享受するための最も確実な方法と言えるでしょう。

購入前に知るべきディーゼルターボのデメリット 総括

ディーゼルターボは、力強いトルクと優れた燃費性能が大きな魅力です。しかし、その裏側には知っておくべきデメリットが複数あります。特に排ガス浄化装置は短距離走行との相性が悪く故障リスクを高め、専用オイル交換など維持費も割高です。購入を成功させるには、こうした特性を理解し、ご自身の乗り方に合うか見極めることが重要になります。

記事のポイントをまとめます。

- 排気ガスを利用し高出力と燃費を両立させる技術である

- DPFの存在が維持管理を難しくする大きな理由である

- 維持費や将来性への懸念から購入をためらう声がある

- 車両価格は同クラスのガソリン車より高価な傾向にある

- 専用オイルやアドブルー補充など維持費がガソリン車より高い

- 構造上、ガソリン車に比べて騒音や振動が大きい特性を持つ

- 寒冷地では燃料である軽油が凍結するリスクを伴う

- ちょい乗りや短距離走行はDPF詰まりの直接的な原因となる

- 燃料代は安いがトータル維持費では必ずしも経済的ではない

- エンジン寿命は長くできるが、それは適切なメンテナンスが前提である

- 「10年しか乗れない」は税金や修理費が要因の俗説に過ぎない

- 将来的に環境規制が強化され、税制上の優威性が失われる可能性がある

- マツダは低圧縮比技術でディーゼルのデメリットを克服し評価が高い

- どちらが良いかは長距離か街乗りかという用途で決まる

- 口コミは走行性能を称賛する声とメンテナンスの不満に二分される