憧れのポルシェを手に入れる決断を前に、「右ハンドルは果たして正解なのか」と悩んでいませんか。かつてスポーツカーの世界でオートマはださいと言われたように、今もなお一部で囁かれる、ポルシェの右ハンドルはダサいという評価。しかし、そのイメージは本当に現在の事実に即しているのでしょうか。

この記事では、そもそもポルシェの右ハンドルがいつから日本で本格的に選べるようになったのか、そして品質が劇的に向上した転換点である996の右ハンドルモデルが何を変えたのかを解き明かします。さらに、日本で右ハンドルが使われる理由や、実は日本だけではない右ハンドルが主流の国々の存在といった背景まで深掘りしていきます。

現代のポルシェ選びに欠かせない、右ハンドルの新車の現在の販売状況、最新型の992で左ハンドルの受注がどうなっているのか、そして購入後の資産価値に直結する右ハンドルと左ハンドルのリセール価格の違いや、意外と重要な不人気色の問題にも言及。あの有名な大谷翔平選手が乗っているポルシェはどちらなのか、という興味深い事実もご紹介します。

単なるイメージに惑わされず、後悔のない一台を選ぶための確かな情報を、この記事で確かめてください。

- 右ハンドルがダサいと言われた歴史とその変化

- 右ハンドルが日本や世界で主流であるという事実

- 新車販売と中古車市場における右ハンドルの価値

- イメージに惑わされない賢明なポルシェの選び方

ポルシェの右ハンドルがダサいと言われる理由とは?

- ポルシェの右ハンドルはいつから導入された?

- そもそも日本が右ハンドルである理由

- 日本だけじゃない!右ハンドルが主流の国々

- 右ハンドルの品質が変わった996というモデル

- 「オートマはださい」論争との共通点

ポルシェの右ハンドルはいつから導入された?

ポルシェが日本市場向けに右ハンドル仕様を本格的に選択肢として提供し始めたのは、1990年モデルの911(964型)からです。これ以降、日本のドライバーが国内の道路事情に合わせてポルシェを選べる時代が始まりました。

なぜなら、それ以前の輸入車市場では左ハンドルが「本国仕様」として好まれる風潮がありましたが、市場の成熟と共に実用性を重視する声が高まったからです。左側通行の日本では、右ハンドル車の方が運転のしやすさや安全性で圧倒的に有利です。この需要に応える形で、ポルシェは日本をはじめとする左側通行の国々への対応を強化しました。

特に、シャーシ設計の技術が進化し、ペダル配置などに違和感の少ない高品質な右ハンドル仕様の生産が可能になったことも、普及を後押しした大きな理由です。

例えば、ポルシェ911の歴史を世代ごとに追うと、右ハンドル仕様の品質向上の過程がよくわかります。初期の空冷モデルでは右ハンドル化に伴う操作性の課題が指摘されることもありましたが、大きな転換点となったのは水冷エンジンを初採用した996型です。このモデル以降、シャーシは右ハンドル仕様を前提とした設計が取り入れられ、品質が飛躍的に向上しました。

| モデル世代 (型式) | 生産年 | 右ハンドル仕様の主な特徴 |

|---|---|---|

| 第2世代 (930) | 1975–1989 | 正規輸入は少なく、特注が主。操作性に課題あり。 |

| 第3世代 (964) | 1989–1993 | 1990年モデルから日本仕様で右ハンドルが選択可能に。 |

| 第4世代 (993) | 1994–1998 | 空冷最終モデル。右ハンドルの流通量はまだ少ない。 |

| 第5世代 (996) | 1997–2004 | 水冷化に伴う新設計で右ハンドルの品質が大幅に向上。 |

| 第6世代以降 | 2004–現在 | 右ハンドルが標準的な選択肢として確立。品質差はほぼ無い。 |

このように、ポルシェの右ハンドル導入の歴史は、単なる仕様変更ではなく、日本の市場ニーズへの適応と技術的な進化の証です。1990年モデルを皮切りに、ポルシェは日本のドライバーにとってより身近で運転しやすいスポーツカーを提供し続けています。

そもそも日本が右ハンドルである理由

日本で右ハンドルの自動車が主流であるのは、国の交通ルールが「左側通行」と定められているからです。このルールは、自動車が登場するずっと以前の歴史的慣習にその起源を持ちます。

最も有力な説は、武士の時代に遡ります。武士は刀を左腰に差していましたが、左側通行であれば、すれ違う相手と刀の鞘(さや)がぶつかることを避けられました。この「左側を通る」という暗黙のルールが、やがて社会全体の慣習として定着したと言われています。明治維新後、近代的な交通法規が整備される際にこの慣習が採用され、1920年の道路取締令で車両の左側通行が法的に定められました。

左側通行の道路では、運転席が右側にある方が安全性と操作性において合理的です。運転席が道路の中央線側に位置することで、対向車の状況を把握しやすくなり、追い越しや右折時の視界が格段に向上します。また、歩道側の死角が減るため、歩行者や自転車への注意も払いやすくなるのです。

例えば、狭い道で対向車とすれ違う場面を想像してみてください。右ハンドル車であれば、運転席から車体の左側側面と対向車との距離感を直接視認しながら、ギリギリまで寄せることが可能です。

しかし左ハンドル車の場合、助手席側となるため距離感が掴みにくく、運転に余計な緊張感を強いられることになります。高速道路の料金所や駐車場の発券機なども、すべて右ハンドルを前提に設計されています。

これらの理由から、日本の交通環境において右ハンドルは、単なる慣習ではなく、安全で円滑な運転を実現するための必然的な選択と言えるのです。

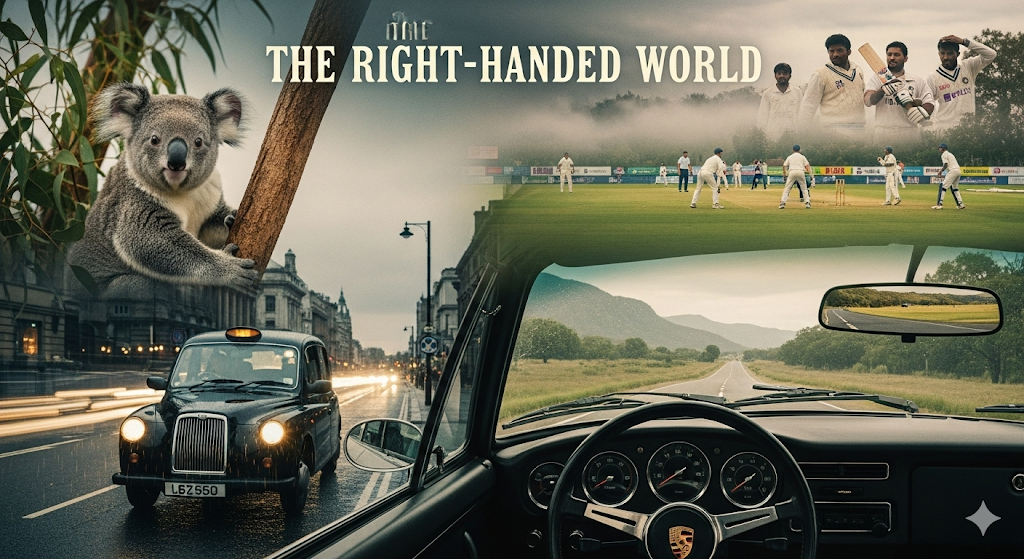

日本だけじゃない!右ハンドルが主流の国々

右ハンドル・左側通行の交通ルールを採用しているのは、決して日本だけではありません。実際には、イギリス連邦に加盟していた国々を中心に、世界のおよそ3分の1の国と地域で同じルールが採用されています。

この背景には、大英帝国の歴史が大きく関係しています。イギリスでは古くから左側通行が慣習となっており、その広大な植民地にも同じ交通ルールが導入されました。その後、多くの国が独立を果たしましたが、インフラをすべて変更するコストや混乱を避けるため、既存の左側通行ルールを維持したのです。

そのため、メーカー各社はこれらの国々を重要な「右ハンドル市場」と位置づけ、グローバル戦略の一環として右ハンドル車を開発・供給しています。

具体的に右ハンドルが主流の国や地域を挙げると、その多様性がよくわかります。ヨーロッパではイギリスやアイルランド、オセアニアではオーストラリアやニュージーランドが代表的です。アジアではインド、パキスタン、タイ、マレーシア、シンガポール、香港など、アフリカでは南アフリカ共和国やケニアなどが該当します。

| 地域 | 主な国・地域 |

|---|---|

| アジア | 日本、インド、インドネシア、タイ、香港、シンガポール、マレーシア、パキスタンなど |

| ヨーロッパ | イギリス、アイルランド、マルタ、キプロス |

| アフリカ | 南アフリカ、ケニア、タンザニア、ウガンダ、ジンバブエ、ボツワナなど |

| オセアニア | オーストラリア、ニュージーランド、フィジー、パプアニューギニアなど |

| 南米 | ガイアナ、スリナム |

このように、右ハンドル車が求められる市場は世界中に存在します。ポルシェのようなグローバルメーカーにとって、右ハンドル仕様車の開発は日本のためだけに行っているのではなく、巨大な世界市場に対応するための重要な事業戦略なのです。この事実を知れば、右ハンドル仕様が特別なものではないと理解できるでしょう。

右ハンドルの品質が変わった996というモデル

ポルシェ911の996型は、右ハンドル仕様の品質を劇的に向上させ、それまでのネガティブな評価を覆した画期的なモデルです。1997年に登場したこの世代から、右ハンドルは「妥協の産物」ではなく、左ハンドルと遜色のない完成度を持つ選択肢へと進化しました。

その最大の理由は、エンジン形式の変更に伴うシャーシの完全新設計にあります。996型は、911の伝統であった空冷エンジンから水冷エンジンへと移行した最初のモデルです。この大変革に合わせてプラットフォームが一新され、開発の初期段階から右ハンドル仕様の存在が前提とされました。

これにより、ステアリング機構やペダル類の配置が最適化され、かつての空冷モデルで指摘されていたペダルのオフセット(左側に寄ってしまう現象)といった違和感が根本的に解消されたのです。

具体例を挙げると、運転席の足元スペースの設計が大きく異なります。993型以前の空冷モデルでは、左ハンドルを基本とした設計を右ハンドル化していたため、タイヤハウスの出っ張りを避ける形でペダル全体が左に追いやられ、不自然な運転姿勢を強いられることがありました。

しかし996型では、右ハンドル専用の設計により、ドライバーがシートに座って自然に足を伸ばした位置にアクセルやブレーキペダルが配置されています。これにより、長距離の運転でも疲れにくく、精密な操作が可能になりました。

| 項目 | 空冷モデル (993型以前) の右ハンドル | 水冷モデル (996型以降) の右ハンドル |

|---|---|---|

| 設計思想 | 左ハンドルからの改造・変換が基本 | 開発当初から右ハンドルを想定した設計 |

| ペダル配置 | 左へのオフセットが大きく、違和感が生じやすい | 自然な位置にペダルがあり、操作性が向上 |

| 操作性 | 慣れが必要な場合があり、完成度に課題 | 左ハンドルと遜色なく、誰でも運転しやすい |

| 中古車市場での評価 | 左ハンドルを好む傾向が強い | 実用性から右ハンドルも高く評価される |

このように、996型の登場はポルシェの右ハンドル車にとって歴史的な転換点でした。水冷化という大きな節目を機に行われた設計思想の革新が、今日の高品質な右ハンドル仕様の礎を築いたのです。したがって、特に中古車でポルシェを検討する際には、996型以降のモデルであれば右ハンドルを積極的に選ぶ価値が十分にあります。

「オートマはださい」論争との共通点

「ポルシェの右ハンドルはダサい」という意見は、かつてスポーツカーの世界で繰り広げられた「オートマはださい」という論争と、その構造が非常によく似ています。どちらの意見も、技術の進化を無視した古い価値観に基づいている点で共通しています。

その理由は、両者ともに「純粋主義」や「伝統」を重んじる視点から来ているからです。かつてスポーツカーのトランスミッションは、3ペダルのマニュアル(MT)こそがドライバーと車を一体化させる唯一の選択肢であり、オートマチック(AT)は運転の楽しみを削ぐ妥協の産物と見なされていました。同様に、ドイツ車であるポルシェは左ハンドルが「本来の姿」であり、右ハンドルは邪道だという固定観念が存在したのです。

しかし、この考え方は技術革新によって過去のものとなりました。ポルシェのATは、PDK(ポルシェ・ドッペルクップルング)というデュアルクラッチトランスミッション(DCT)の登場で革命的な進化を遂げました。PDKは人間では不可能なほどの速さで変速を行い、MT車を凌駕する加速性能と走行性能を実現しています。今では「ATだから遅い」という事実はなく、むしろサーキットではPDKが標準となっています。

| 論争のテーマ | 古い価値観(純粋主義) | 現代の価値観(技術革新後) |

|---|---|---|

| トランスミッション | MTこそ至高。ATは妥協でありダサい。 | PDK(AT)はMTより速く高性能。合理的な選択。 |

| ハンドル位置 | 左ハンドルこそ本物。右ハンドルは邪道でダサい。 | 右ハンドルは日本の道路で安全・快適。品質も同等。 |

これと同じことがハンドル位置にも言えます。前述の通り、現代のポルシェは右ハンドルでも品質や操作性に全く問題はありません。日本の道路環境においては、安全性や利便性の面で右ハンドルの方が優れているのは明らかです。「左ハンドルこそが本物」という考えは、もはや個人の趣味やこだわり以上の意味を持たなくなっています。

結局のところ、「右ハンドルはダサい」という主張は、「オートマはださい」という論争と同様に、技術の進化と時代の変化に取り残された見方と言えるでしょう。現代においては、性能や実用性といった合理的な理由に基づいて、PDKや右ハンドルを選択することが、むしろ賢明な判断となっています。

ポルシェの右ハンドルはダサい、は間違いだった?

- 右ハンドルは新車で普通に購入できる

- 新型992の左ハンドルは期間限定受注だった

- 右ハンドルと左ハンドルのリセール価値を比較

- リセールに関わるポルシェの不人気色とは

- 大谷翔平が乗っているポルシェはどっち?

右ハンドルは新車で普通に購入できる

現在の日本市場において、ポルシェの右ハンドル仕様は特別な選択肢ではなく、正規ディーラーで購入できるごく標準的な新車です。むしろ、多くのモデルでは右ハンドルが基本仕様、あるいは唯一の選択肢となっています。

これは、ポルシェ本社およびポルシェジャパンが、日本の交通環境と顧客ニーズに完全に対応する戦略をとっているためです。国内のドライバーの大半が、左側通行の道路での安全性や利便性の観点から右ハンドルを求めていることを受け、メーカーとして標準化を進めています。特に人気の高いSUVモデルであるマカンやカイエンは、日本向けには右ハンドル仕様のみが導入されており、左ハンドルを選択することはできません。

例えば、ポルシェの正規ディーラーに来店し、新車の購入相談をする場面を考えてみましょう。911や718ボクスター/ケイマンといったスポーツカーモデルを検討する際も、ディーラーから提示される車両の基本仕様は右ハンドルです。

豊富なオプションの中からボディカラーやインテリア、ホイールなどを選ぶのと同じように、ハンドル位置も日本の道路に最適な仕様が標準として用意されているのです。このため、特別な手続きや追加費用なしに、ごく自然な流れで右ハンドルの新車をオーダーすることが可能です。

このように、現代のポルシェにおいて右ハンドル車を新車で購入することは、何ら特別なことではありません。日本の顧客のために最適化された標準仕様として確立されており、誰でも安心して選択できる環境が整っています。

新型992の左ハンドルは期間限定受注だった

右ハンドルが現在の標準であることを明確に示しているのが、最新モデルである911(992型)の販売方針です。このモデルでは、左ハンドル仕様を新車で注文できる期間が、発売当初の非常に短い期間に限定されていました。

この背景には、市場の需要動向と生産効率の最適化があります。ポルシェジャパンによれば、日本国内で販売される911の大多数が右ハンドル仕様であり、顧客の需要が明らかに右ハンドルに集中しています。

そこでメーカーは、受注生産の期間を区切ることで、日本向けの生産ラインや輸入手続きを需要の大きい右ハンドルに集約し、効率化を図っているのです。この方針により、992型の左ハンドルは新車市場において極めて希少な存在となり、一部の愛好家向けの特別な選択肢へとその位置づけが変わりました。

具体的には、992型が日本で発売された際、左ハンドルの新車を注文できる期間はわずか1ヶ月程度でした。この受注期間を逃すと、その後は右ハンドル仕様しかオーダーできなくなりました。

これは、991型以前のモデルでは、生産期間を通じて左ハンドルの注文が可能だったことと比較すると、極めて大きな方針転換です。この事実は、メーカーが公式に「日本市場の標準は右ハンドルである」と定めたことを意味します。

以上のことから、992型における左ハンドルの期間限定受注という販売戦略は、ポルシェの日本市場に対する明確なメッセージと言えます。これにより、左ハンドルは一般的な選択肢から希少な特別注文品へと変わり、右ハンドルこそが現在の日本におけるポルシェのスタンダードであることが、より一層明確になりました。

右ハンドルと左ハンドルのリセール価値を比較

日本の中古車市場において、近年のモデルであれば、右ハンドルのポルシェは左ハンドルよりもリセールバリュー(再販価値)が高い、もしくは安定している傾向にあります。ただし、これはモデルの年代や希少性によって変動する場合があります。

リセールバリューを決定づける最大の要因は、市場の需要です。前述の通り、日本のドライバーの多くは実用性や運転のしやすさを重視するため、中古車市場でも右ハンドル車の潜在的な買い手が圧倒的に多くなります。この幅広い需要が、結果として右ハンドル車の価格を支え、安定したリセールバリューにつながるのです。

一方で左ハンドル車は、「本国仕様の雰囲気を楽しみたい」といった特定の趣味を持つ層には魅力的ですが、ターゲットとなる顧客層が限られるため、売却に時間がかかったり、価格が不安定になったりする可能性があります。

具体的なモデルで比較してみましょう。例えば、高年式のカイエンやマカンといったSUVモデルの場合、実用性が最重要視されるため、右ハンドルであることがリセールの絶対条件に近くなります。仮に左ハンドルの車両が存在した場合、その不便さからリセール価値は大幅に低くなるでしょう。

一方で、992型のような最新スポーツモデルでも、幅広い層にアピールできる右ハンドルの方が、一般的に有利な条件で売却しやすいと考えられます。

| モデルのタイプ | 右ハンドルのリセール傾向 | 左ハンドルのリセール傾向 | 主な理由 |

|---|---|---|---|

| 最新スポーツモデル (992, 718) | 高い・安定 | やや低い or 不安定 | 国内需要の大多数が右ハンドルのため。 |

| SUV (マカン, カイエン) | 非常に高い | (該当車少なく)大幅に低い | 実用性が最優先されるため、右一択。 |

| クラシックモデル (空冷911) | 希少性により高値の場合あり | 「本国仕様」として根強い人気 | 趣味性・コレクター価値が価格に影響。 |

結論として、特に現代のポルシェにおいては、リセールバリューを考慮すると右ハンドルの選択が賢明と言えます。幅広い国内需要に支えられ、売却時の有利性が期待できるため、資産価値の面でも安心して所有できるでしょう。

リセールに関わるポルシェの不人気色とは

ポルシェの中古車市場において、リセールバリューに影響を与える可能性のある「不人気色」は、一般的にレッド、イエロー、グリーンといった原色系の個性的なカラーです。もちろん色の好みは主観的ですが、再販時の市場動向を見ると、定番色に比べて買い手が限定される傾向があります。

なぜなら、中古車としての価値は、どれだけ多くの人が欲しがるかという市場の需要に大きく左右されるからです。ホワイト、ブラック、シルバー、グレーといったモノトーン系のカラーは、流行に左右されにくく、誰にでも受け入れられやすい「無難な色」として、常に幅広い層から安定した需要があります。

そのため、買取店や販売店は在庫リスクが低いと判断し、高い査定額を提示しやすいのです。一方で、鮮やかなボディカラーは特定の層には強くアピールしますが、全体から見れば買い手が限られます。売却までに時間がかかるリスクを考慮され、リセール価格が伸び悩む一因となります。

具体的な例を挙げると、同じ年式、走行距離、装備の911カレラが2台あったとします。1台が定番の「キャララホワイトメタリック」、もう1台が「レーシングイエロー」だった場合、中古車情報サイトの「カーセンサー」や「グーネット」では、ホワイトの車両の方が問い合わせ件数が多く、早期に、そしてより高値で売却される可能性が高いです。

ただし、これはあくまで一般的な傾向です。GT3 RSのような特別なモデルでは、派手な色がそのモデルのキャラクターに合っているとして、逆に高く評価されるケースもあります。

| 人気度 | カラー系統 | リセールへの影響 | 具体色例 |

|---|---|---|---|

| 高い | ホワイト系 | 非常に有利 | キャララホワイト, ホワイトメタリック |

| 高い | ブラック系 | 有利 | ジェットブラックメタリック, ブラック |

| 普通 | シルバー/グレー系 | 安定 | GTシルバー, アゲートグレー |

| やや低い | レッド系 | やや不利な場合あり | ガーズレッド, カーマインレッド |

| 低い | イエロー/グリーン/ブルー等 | 不利になる傾向 | レーシングイエロー, パイソングリーン |

結論として、リセールバリューを重視してポルシェを選ぶのであれば、不人気色とされる鮮やかなカラーは慎重に検討する必要があります。長期的な資産価値を考えるなら、ホワイト、ブラック、シルバーといった定番色を選択することが、最も堅実な選択と言えるでしょう。

大谷翔平が乗っているポルシェはどっち?

世界的な野球選手である大谷翔平選手が乗るポルシェは、日本国内での活動で目撃されている車両に関して言えば、右ハンドル仕様です。彼はポルシェジャパンの公式ブランドアンバサダーを務めており、提供される車両も日本の標準仕様となっています。

アンバサダーとして国内でブランドを代表する以上、ポルシェジャパンが日本市場の主力として販売している右ハンドル車を使用するのは、ごく自然なことです。もし仮に左ハンドル車でプロモーションを行えば、これから購入を検討する多くの顧客が選ぶ標準仕様とかけ離れてしまいます。

また、多忙な大谷選手が日本国内で日常的に運転することを考えれば、交通事情に合った右ハンドルの方が利便性・安全性共に高いことは言うまでもありません。

大谷選手は2022年8月にポルシェジャパンのアンバサダーに就任したことが公式に発表されています。(出典:ポルシェジャパン株式会社 プレスリリース)その後、彼がハンドルを握る姿がメディアで紹介されたのは、ポルシェ初のフル電動スポーツカー「タイカン ターボS」です。

このモデルは、圧倒的な加速性能を誇るハイパフォーマンスEVで、本体価格は2,500万円を超えるフラッグシップの一つです。国内でのイベントや映像で公開されたシーンでは、大谷選手は運転席、つまり車体の右側に座っています。これは、タイカンがマカンやカイエンと同様に、日本市場では右ハンドルを基本として販売されている事実と一致します。

このように、ブランドの顔である大谷翔平選手が乗るポルシェが右ハンドルであることは、この仕様が現在の日本におけるポルシェの正統なスタンダードであることを象徴しています。「ポルシェは左ハンドル」というイメージを持つ人もいるかもしれませんが、ブランドを代表する人物が選ぶ仕様こそが、現代の基準を最もよく表していると言えるでしょう。

ポルシェの右ハンドルはダサいという評価を総括

「ポルシェの右ハンドルはダサい」という評価は、品質に課題があった過去のものです。水冷モデル以降、品質は飛躍的に向上し、今や右ハンドルは新車の標準仕様です。リセール価値も高く、日本の道路環境では運転しやすいため、現代においては賢明で合理的な選択と言えます。

記事のポイントをまとめます。

- 「ポルシェ右ハンドルがダサい」は古い価値観である

- 日本仕様911の右ハンドルは1990年モデル(964型)から導入

- 右ハンドルの品質は水冷の996型で飛躍的に向上

- 日本の右ハンドルは武士時代由来の左側通行のため

- 世界の約3分の1の国が右ハンドルを採用している

- 「右ハンドルはダサい」は「オートマはださい」論争と共通

- PDK(AT)の性能は今やMTを凌駕する

- 現在の新車ポルシェは右ハンドルが標準仕様

- 新型992の左ハンドルは期間限定の受注だった

- 近年モデルは右ハンドルの方が国内リセールは高い傾向

- 旧空冷モデルは左ハンドルが高く評価されることも

- リセールで不利なのは赤・黄・緑など個性的な色

- リセールで有利な定番色は白・黒・シルバー系

- 大谷翔平選手のポルシェも右ハンドル仕様

- 現代の右ハンドル選択は合理的で賢明な判断