スズキ・クロスビーの購入を検討する中で、交差点で信号が見えないかもしれない、という評判を耳にして不安に感じていませんか。

その一つの懸念は、本当にこの車が運転しづらいのではないか、それとも実は運転しやすい場面もあるのか、という大きな疑問につながります。

さらに、乗り心地がガタガタしたり突き上げで同乗者が酔うといった声や、インターネットで見かける「やめとけ」という辛口な意見も気になるところでしょう。

また、実際に乗ってる人のイメージとしておじさんという印象は本当なのか、新型や中古車を選ぶ上で失敗したくないという気持ちは、購入を真剣に考えるほど強くなるものです。

この記事では、そうした全ての疑問や不安に真正面から向き合い、客観的な情報をもとに徹底解説します。

- 信号が見えない設計上の理由と構造

- シート調整とグッズでできる視界改善策

- 乗り心地や評判など購入前の注意点

- 競合車比較からわかるクロスビーの魅力

クロスビーで信号が見えない?原因と評判を徹底検証

- クロスビーは運転しづらい?実は運転しやすいとの声も

- ガタガタ突き上げで酔う?乗り心地の真実

- クロスビーはやめとけ!と言われる理由を検証

- 乗ってる人はおじさん?実際のイメージを調査

- 視界を妨げるフロントガラスと座席位置の関係

- カスタム次第で印象が変わる!自分好みの一台に

クロスビーは運転しづらい?実は運転しやすいとの声も

スズキ・クロスビーの運転のしやすさについては、一部の状況で「運転しづらい」と感じる側面と、そのコンパクトな設計から「非常に運転しやすい」という評価が共存しています。このため、ドライバーの運転環境や慣れによって意見が分かれる車種と言えるでしょう。

なぜなら、運転のしやすさに関する評価が二分されるのには、クロスビー特有の設計思想が関係しているからです。「運転しづらい」という意見の主な要因は、視界の問題にあります。クロスビーは比較的立った角度のフロントガラスと、特徴的なルーフデザインを採用しています。

このため、交差点の停止線で先頭に停車した際、頭上の信号機が視界の上端に隠れてしまい、姿勢を変えないと確認しづらいという指摘があります。また、デザインと安全性を両立させた結果、Aピラー(フロントガラス横の柱)が太めになっており、右左折時に歩行者などが死角に入りやすいと感じるドライバーもいるようです。

一方で、「運転しやすい」という評価も数多く存在します。その最大の理由は、コンパクトSUVならではの取り回しの良さにあります。最小回転半径は4.7mと、軽自動車のハスラー(4.6m)に迫る数値を実現しており、狭い路地でのすれ違いや駐車場の切り返しでその真価を発揮します。

| 車種 | 最小回転半径 | 全長 | 全幅 |

|---|---|---|---|

| スズキ クロスビー | 4.7 m | 3,760 mm | 1,670 mm |

| トヨタ ライズ | 4.9 m ~ 5.0 m | 3,995 mm | 1,695 mm |

| ダイハツ ロッキー | 4.9 m ~ 5.0 m | 3,995 mm | 1,695 mm |

| スズキ ハスラー(参考) | 4.6 m | 3,395 mm | 1,475 mm |

このように、ライバル車と比較しても小回り性能はトップクラスです。さらに、高めに設定された運転席からの視線(アイポイント)は、前方の見通しを良好にし、車両感覚を掴みやすくさせるメリットもあります。

クロスビーの運転感覚は、信号視認性などの特定の条件下でのデメリットがある一方、日常的な取り回しの良さという大きなメリットを兼ね備えています。購入を検討する際は、必ず試乗を行い、特に交差点での停止や駐車など、ご自身の運転スタイルで気になるポイントを重点的に確認することが、後悔しないための最も確実な方法です。

ガタガタ突き上げで酔う?乗り心地の真実

クロスビーの乗り心地については、路面によっては「ガタガタする」「突き上げが気になる」といったクチコミが見られます。これは、クロスビーが安定した走行性能を重視した結果、サスペンションがやや硬めに設定されているためであり、車の特性として理解しておく必要があります。

この乗り心地の背景には、いくつかの理由が考えられます。

一つは、高速走行時やカーブでの安定性を確保するための足回り設計です。サスペンションを硬めにすることで、車体の不要な揺れ(ロール)を抑え、ドライバーの意図通りに曲がる、しっかりとした走行感を実現しています。

しかし、その反面、舗装の荒れた道路や段差を乗り越える際には、路面からの衝撃を拾いやすく、これが「突き上げ」や「ガタガタ」という感覚につながります。特に後部座席は、前席に比べて揺れを感じやすい傾向があり、同乗者が「酔う」と感じる原因になることもあります。

また、搭載されている1.0Lの3気筒ターボエンジンも、乗り心地に影響を与える一因です。3気筒エンジンは構造上、4気筒エンジンに比べて振動が発生しやすい特性があります。

もちろん、スズキの設計により振動対策は施されていますが、渋滞中のノロノロ運転やアイドリングストップからの再始動時などに、微細な振動をハンドルやシートから感じるユーザーもいるようです。

乗り心地はモデルチェンジで改善も

初期のモデルと現在のモデルでは、乗り心地に関して改善が図られています。2024年現在販売されているモデルでは、サスペンションの再チューニングが行われ、初期型で指摘されていた突き上げ感が緩和されたとの評価もあります。中古車を検討する際は、年式による乗り心地の違いも意識すると良いでしょう。

タイヤの選択や空気圧でも乗り心地は変わる

乗り心地は、装着するタイヤの種類によっても大きく変化します。

純正で装着されているタイヤは燃費性能を重視したエコタイヤですが、乗り心地の快適性を重視したコンフォートタイヤに交換するだけで、路面からの衝撃がマイルドになることがあります。また、タイヤの空気圧をメーカー指定値に正確に合わせることも、乗り心地を最適に保つ上で重要な工夫となります。

結論として、クロスビーの乗り心地は、スポーティーな走行安定性とのバランスを考えたセッティングです。常にソフトで快適な乗り心地を最優先する方には、少し硬いと感じられるかもしれません。

購入を検討される際には、ご自身の主な走行環境(市街地、高速道路など)を想定し、できれば様々な路面状況を試乗で体験してみることを強くお勧めします。

クロスビーはやめとけ!と言われる理由を検証

インターネット上で「クロスビーはやめとけ」という意見を目にすることがありますが、これはクロスビーに致命的な欠陥があるというわけではありません。多くの場合、購入前に抱いていた期待と、実際の性能や使い勝手との間にギャップがあったことが原因と考えられます。

このようなネガティブな評価が生まれる背景には、主に4つの理由が挙げられます。

1. 燃費性能への期待とのギャップ

クロスビーはマイルドハイブリッドシステムを搭載していますが、燃費性能はトヨタの本格的なハイブリッド車(ストロングハイブリッド)には及びません。

WLTCモードでのカタログ燃費は2WD車で18.2km/Lですが、実際のユーザーレビューを見ると、市街地走行が中心の場合、実燃費は13km/L〜15km/L程度という声が多く聞かれます。「ハイブリッド」という言葉から、軽自動車や他社のコンパクトカー並みの低燃費を期待して購入すると、物足りなさを感じてしまう可能性があります。

2. 見た目の印象と実用性の違い

SUV風のアクティブなデザインから、アウトドアでの本格的な使用をイメージする方も多いようです。しかし、後部座席を倒しても荷室は完全なフラットにはならず、車中泊をするにはマットなどで段差を解消する工夫が必要です。

室内長を比較すると、実は軽自動車のハスラー(2,215mm)の方がクロスビー(2,175mm)よりも長いという点も、意外なポイントかもしれません。広々とした積載性や快適な車中泊を最優先するユーザーにとっては、「思ったより使いづらい」と感じる場面があるようです。

3. 軽自動車ハスラーとの比較

デザインが似ているため、軽自動車のハスラーの普通車版として比較検討されることが多くあります。しかし、車両価格はもちろん、毎年の自動車税や車検費用といった維持費は普通車であるクロスビーの方が高くなります。

| 項目 | クロスビー (普通車) | ハスラー (軽自動車) |

|---|---|---|

| 新車価格帯 (目安) | 約194万円~ | 約140万円~ |

| 自動車税 (年額) | 25,000円 (1.0L以下) | 10,800円 |

| 乗車定員 | 5名 | 4名 |

| エンジン | 1.0L ターボ | 660cc NA / ターボ |

パワーや乗車定員に魅力を感じない場合、「維持費の安いハスラーで十分だった」と後悔につながるケースも考えられます。

4. 個性的なデザインの好み

クロスビーの魅力であるユニークなデザインは、好みが分かれる要因でもあります。「レトロでかわいい」と高く評価される一方で、「おもちゃのようで安っぽい」「デザインが中途半端」と感じる人もいます。万人受けするデザインではないため、購入後に好みが変わってしまうリスクもゼロではありません。

「クロスビーはやめとけ」という意見は、主にこれらの期待とのズレから生まれています。逆に言えば、クロスビーの特性、つまり「そこそこの燃費と、街乗りからレジャーまでこなせる絶妙なサイズ感、そして何より個性的なデザイン」に価値を見出せる方にとっては、他に代えがたい魅力的な一台となります。

購入前にはこれらの点を十分に理解し、ご自身のライフスタイルと照らし合わせることが、失敗しないための鍵となるでしょう。

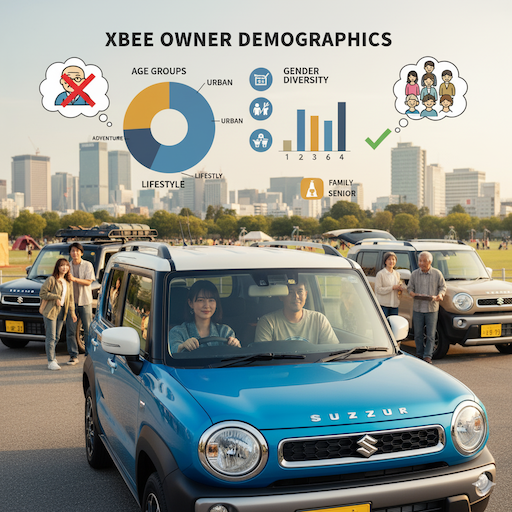

乗ってる人はおじさん?実際のイメージを調査

スズキ・クロスビーは「おじさんの車」というイメージを持たれることがありますが、実際のオーナー層はそれよりもずっと多様で、若者や女性ドライバーからも高い支持を得ています。乗る人のライフスタイルを色濃く反映する、個性的なコンパクトSUVというのが実像に近いでしょう。

クロスビーが特定のイメージで見られがちなのには、いくつかの理由があります。まず、丸目のヘッドライトや角張ったボディラインが特徴的なレトロデザインは、往年のSUVを彷彿とさせ、中高年層には懐かしさを感じさせる要素です。

一方、現在の主流であるシャープなデザインとは一線を画すため、一部では「おじさんっぽい」と捉えられることがあります。しかし、このユニークなデザインこそが、他車との違いを求める若い世代や、おしゃれな車を求める女性ユーザーに評価されている大きな理由でもあります。

実際には、クロスビーのオーナー像は主に3つのタイプに分けることができます。

| ユーザータイプ | 主な年代・性別 | クロスビーを選択する理由 |

|---|---|---|

| アクティブ・アウトドア派 | 20代~40代の男女 | 4WDの高い走破性、汚れに強い荷室、趣味の道具を積める積載性 |

| デザイン・個性重視派 | 20代~30代の女性・若者 | 豊富なカラーバリエーション、他人と被らないレトロなデザイン |

| 実用・ダウンサイジング派 | 50代以上の男女 | 乗り降りのしやすさ、見晴らしの良い視界、コンパクトで扱いやすいサイズ |

このように、クロスビーは見た目のデザインだけでなく、その実用性やパッケージングが様々なニーズに合致していることがわかります。街乗りでの取り回しの良さと、週末のレジャーにも対応できる走行性能のバランスが、幅広い層に受け入れられているのです。

したがって、「おじさんっぽい」というイメージは、クロスビーが持つ多様な魅力の一面に過ぎません。実際には、乗る人の個性やライフスタイルによって全く異なる表情を見せる、非常に懐の深いコンパクトSUVであると言えるでしょう。

視界を妨げるフロントガラスと座席位置の関係

クロスビーの運転時に信号が見えにくいという問題は、車の設計上の特徴である「フロントガラスの角度」と「運転席の高さ」が深く関係しています。これは欠陥ではなく、室内空間の確保やデザイン性を優先した結果であり、その特性を理解することが重要です。

この視界の問題が生じる主な理由は、クロスビーが持つ複数の設計要素が複合的に影響し合っているためです。

フロントガラスの角度が視界に与える影響

クロスビーのフロントガラスは、他の多くの乗用車に比べて比較的立った角度で設計されています。このデザインは、頭上空間を広く確保し、圧迫感の少ない室内を実現するメリットがあります。

しかし、その一方で、フロントガラスの上端がドライバーの視線に近い位置に来るため、交差点の先頭で停止した際に、頭上にある信号機がルーフの影に入りやすくなるのです。

アイポイントの高さと信号視認性のジレンマ

クロスビーはSUVらしく、運転席の座面(ヒップポイント)が高めに設定されています。これにより、前方の見晴らしが良く、遠くの交通状況を把握しやすいという大きなメリットが生まれます。

ただ、この高い視線(アイポイント)が、立ったフロントガラスと組み合わさることで、皮肉にも上方向の視界を制限する要因にもなっています。特に、身長が高いドライバーほど視線が高くなるため、信号が見えにくいと感じる傾向が強まります。

この関係性を具体的に示すと、以下のようになります。

- 交差点の停止線ぴったりに停車する

- 信号機が車両の真上近くに位置する

- 立ったフロントガラスの上端が視界を遮る

- 高い運転席ポジションによって、さらに視線が上部に追いやられる

これらの条件が重なったとき、「かがんで覗き込まないと信号が見えない」という状況が発生します。特に、道路幅が狭く、信号機が低い位置にない都市部の交差点で顕著に感じられるでしょう。

このように、クロスビーの信号が見えにくいという現象は、見晴らしの良さや広い室内空間といったメリットと表裏一体の関係にある設計上の特性です。この構造を理解した上で、シートポジションの調整や停止位置を少し手前にするなど、後述する対策を講じることで、多くの場合、不便さを解消することが可能です。

カスタム次第で印象が変わる!自分好みの一台に

クロスビーの大きな魅力の一つは、豊富なカスタムパーツによってオーナーの個性を自由に表現できる点にあります。ノーマルの状態でも十分に個性的ですが、少し手を加えるだけで、その印象をガラリと変え、自分だけの特別な一台に仕上げることが可能です。

クロスビーがカスタムのベース車両として人気なのは、そのシンプルなデザインに理由があります。言ってしまえば、多彩なスタイルを受け入れる「キャンバス」のような存在であり、オーナーの好み次第で力強いアウトドア仕様にも、おしゃれな都会派スタイルにも変身させることができます。

スズキ自身も純正アクセサリーを豊富に用意しており、メーカーとしてユーザーが個性を楽しむことを後押ししています。

具体的にどのようなカスタムが可能か、代表的なスタイルをいくつか紹介します。

力強さを際立たせるアウトドアスタイル

SUVらしさを前面に出したい場合、ルーフラックやルーフボックスの装着が効果的です。積載性が向上するだけでなく、見た目の迫力も増します。また、ゴツゴツとしたパターンのオールテレーンタイヤに交換したり、ホイールをマットブラックなどの無骨なデザインのものに変えたりするだけで、一気にアクティブな雰囲気が高まります。

遊び心あふれるレトロポップスタイル

クロスビーのデザインをさらに活かしたいなら、ボディデカール(ステッカー)の活用がおすすめです。サイドにラインを入れたり、ユニークなエンブレムを追加したりすることで、よりポップで楽しい印象になります。

ホイールをクラシカルなデザインのものに交換したり、インテリアパネルをボディカラーと同色に合わせたりするのも、統一感が出ておしゃれです。

| カスタムパーツ | 主なスタイル | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| ルーフラック | アウトドア | 積載性の向上、ワイルドな印象の強化 |

| 社外アルミホイール | アウトドア、都会派 | 足元の引き締め、スタイリッシュさの向上 |

| ボディデカール | レトロポップ | 個性の表現、外観のアクセント |

| シートカバー | 全スタイル | 内装の雰囲気一新、汚れ防止 |

| フロントグリルガーニッシュ | 全スタイル | フロントマスクの印象変更 |

このように、クロスビーはカスタムを通じて、乗る人の個性やライフスタイルを色濃く反映させることができます。「おじさんっぽい」といった画一的なイメージも、カスタムによって簡単に覆すことが可能です。自分だけの愛車を創り上げる楽しみは、クロスビーを所有する大きな喜びの一つと言えるでしょう。

クロスビーで信号が見えない!購入前の対策ガイド

- 購入で失敗しないための3つのチェックポイント

- 新型と中古車、選ぶならどっちがお得?

- マイナーチェンジによる乗り心地や視界の改善点

- シート調整や便利グッズで視界は改善できる

- 信号が見えない時の安全な運転のコツ

- 購入後に後悔しないための維持費とリセールバリュー

- ハスラーやライズとの比較でわかるクロスビーの強み

- それでもクロスビーが多くの人に選ばれる理由

購入で失敗しないための3つのチェックポイント

クロスビーの購入で後悔しないためには、契約前に3つの重要なポイントを自身の目で確認することが不可欠です。具体的には、「実際の走行環境を想定した試乗」「ご自身のライフスタイルに合うかの実用性チェック」「総支払額を含めた費用面の確認」が挙げられます。これらを入念に行うことで、購入後の満足度は大きく変わります。

なぜなら、多くの「失敗した」という声は、カタログスペックや見た目の印象と、実際の使い勝手との間に生じるギャップが原因だからです。「信号が見えにくい」「乗り心地が硬い」といったクロスビー特有のクセは、個人の感覚や運転する道路状況によって評価が大きく分かれます。

また、荷室の広さや燃費性能も、普段どのように車を使うかによって十分であったり、不足に感じたりする部分です。これらの点を事前に解消しておくことが、失敗を避ける最善の方法となります。

具体的には、以下の3つのチェックを実践することをお勧めします。

チェック1:多角的な試乗を行う

ディーラーが用意した短い試乗コースを走るだけでは不十分です。可能であれば、普段ご自身がよく通る道や、意図的に少し荒れた路面、信号の多い市街地などを走らせてもらいましょう。特に、交差点の先頭に停止して信号の見え方を確認したり、狭い道での取り回しを試したりすることで、クロスビーの長所と短所をリアルに体感できます。

チェック2:実用性を徹底的に確認する

普段積む可能性のある荷物(例えば、ベビーカーや趣味の道具など)があれば、実際に積載可能か試させてもらうのが理想です。また、後部座席に家族が乗る機会が多いのであれば、一緒に試乗して乗り心地や広さの感想を聞くことも重要です。シートアレンジを試して、ご自身の使い方に本当に合っているかを確認しましょう。

チェック3:現実的な費用を把握する

車両本体価格だけでなく、必要なオプションや諸費用をすべて含んだ「支払総額」で見積もりを取りましょう。また、カタログ燃費だけでなく、インターネットのクチコミサイトなどで実際のユーザーが報告している「実燃費」を参考に、月々のガソリン代をシミュレーションしておくことも大切です。

| チェック項目 | 具体的な確認内容 | 確認の目的 |

|---|---|---|

| 試乗 | 信号の見え方、乗り心地、Aピラーの死角、加速感 | 運転感覚のミスマッチを防ぐ |

| 実用性 | 荷室の広さ、後席の居住性、収納の使い勝手 | ライフスタイルとの適合性を確認する |

| 費用 | 支払総額、実燃費、維持費(税金・保険) | 予算オーバーや想定外の出費を防ぐ |

このように、購入前のひと手間を惜しまないことが、クロスビーとのカーライフを成功させるための鍵です。デザインに一目惚れしたとしても、一度冷静になってこれらのポイントを確認することで、納得のいく愛車選びが可能になります。

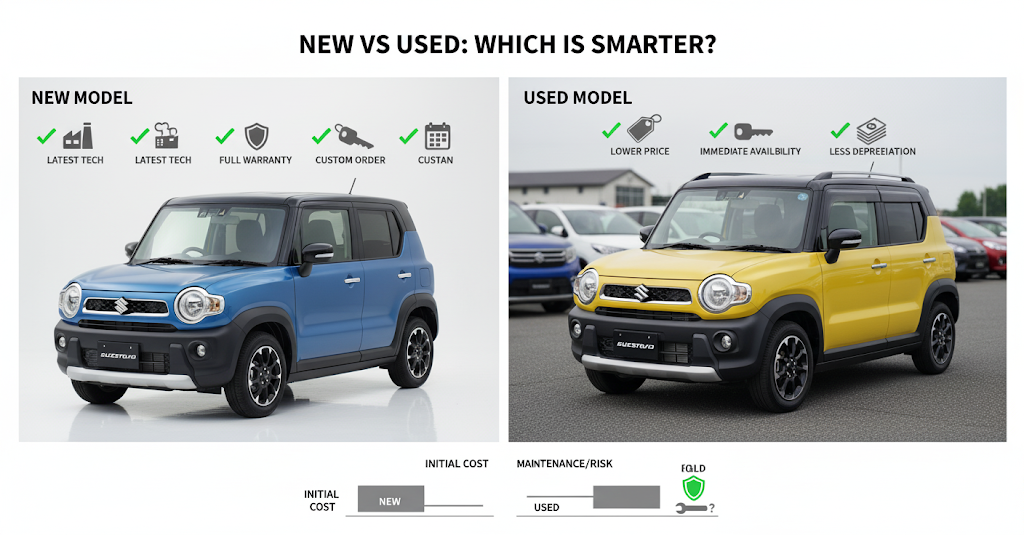

新型と中古車、選ぶならどっちがお得?

クロスビーを選ぶ際、新車と中古車のどちらが「お得」かは、何を重視するかによって結論が変わります。最新の性能と安心感を求めるなら新車、初期費用を抑えることを最優先するなら中古車がそれぞれ有力な選択肢となります。

両者には明確なメリットとデメリットが存在します。新車の一番の魅力は、誰も乗っていないまっさらな状態であること、そして最新の安全装備や改良が施されたモデルを確実に手に入れられる点です。メーカー保証も最大限に活用できるため、購入後の数年間は故障に対する心配が少ないという安心感があります。

一方、中古車はなんといっても価格の安さが魅力です。同じ予算でも、新車なら下位グレードしか選べないところを、中古車なら最上位グレードが狙えるといった「グレードアップ」の恩恵も受けられます。

新車と中古車の比較

具体的な違いを以下の表にまとめました。

| 項目 | 新車 | 中古車 |

|---|---|---|

| 車両価格 | 高い | 安い |

| 最新の装備・性能 | 手に入る | 年式による |

| メーカー保証 | 充実している | 期間が短い、または切れている |

| 選択肢の自由度 | 色やオプションを自由に選べる | 市場にある在庫の中から探す |

| 車両の状態 | 完璧 | 個体差が大きい(走行距離・修復歴など) |

| 納車までの期間 | 時間がかかる場合がある | 比較的早い |

中古車選びで注意すべき点

中古車を選ぶ場合は、車両の状態を慎重に見極める必要があります。走行距離や年式はもちろん、修復歴の有無、定期的なメンテナンスが実施されていたかを示す整備記録簿の確認は必須です。

価格の安さだけで選ぶと、購入後に思わぬ修理費用が発生するリスクもあります。ディーラーが販売する認定中古車など、保証がしっかりした車両を選ぶと安心感が高まります。

結論として、ご自身の予算や車に求めるものを明確にすることが重要です。もし、少しでも新しい技術や長期的な安心感を重視するのであれば新車が、初期費用を抑えつつ賢くクロスビーを手に入れたいのであれば、状態の良い中古車を探すのが最適な選択と言えるでしょう。

マイナーチェンジによる乗り心地や視界の改善点

クロスビーは発売以降、数度のマイナーチェンジ(一部改良)を重ねており、初期モデルで指摘されていた乗り心地や安全装備に関する点が着実に改善されています。特に2020年10月以降のモデルでは、ユーザーが体感できるレベルでの進化を遂げており、中古車を選ぶ際には年式の違いが重要な判断基準となります。

これらの改良は、市場からのフィードバックを反映した結果です。初期モデルのユーザーレビューでは、後部座席の突き上げ感や、先進安全装備の機能に関する要望が散見されました。スズキはこれらの声に応える形で改良を加えており、モデルとしての完成度を高めています。

具体的には、主に以下の2点で大きな変更がありました。

サスペンションの改良による乗り心地の向上

初期モデルのクロスビーは、足回りが硬めで、路面の凹凸を拾いやすいという評価がありました。特に後部座席では突き上げ感が強く、長距離移動では疲れやすいと感じるという指摘もありました。

これに対し、2020年10月の改良モデルからサスペンションのセッティングが見直され、衝撃の吸収性が向上。突き上げ感が緩和され、よりしなやかで快適な乗り心地に改善されています。家族での利用を考えている方にとっては、この差は非常に大きいと言えます。

安全・快適装備の進化

運転支援システムも大きく進化しました。初期モデルのクルーズコントロールは、設定した速度を維持するだけのシンプルな機能でした。しかし、2020年10月の改良で、先行車との車間距離を保ちながら自動で追従走行する「アダプティブクルーズコントロール(ACC)」が全車速追従機能付きへと進化。

さらに、車線の中央付近を維持するようにステアリング操作を支援する「車線維持支援機能」も追加され、高速道路などでのドライバーの疲労を大幅に軽減できるようになりました。

| 改良項目 | 初期モデル(~2020年9月) | 改良後モデル(2020年10月~) |

|---|---|---|

| 乗り心地 | やや硬めで突き上げ感が強いとの評価 | サスペンション改良で快適性が向上 |

| クルーズコントロール | 定速走行機能 | 全車速追従機能付きACC |

| 車線維持支援機能 | なし | あり |

物理的なフロントガラスの角度や形状は変わっていないため、信号の見えにくさという根本的な課題は残りますが、進化した運転支援システムは、結果としてドライバーの負担を減らし、安全運転に貢献します。

クロスビーを検討する際は、これらのマイナーチェンジによる改善点を理解しておくことが重要です。快適な乗り心地や高度な運転支援機能を求めるのであれば、2020年10月以降のモデル、あるいは新車を選択することが、より満足度の高い買い物につながるでしょう。

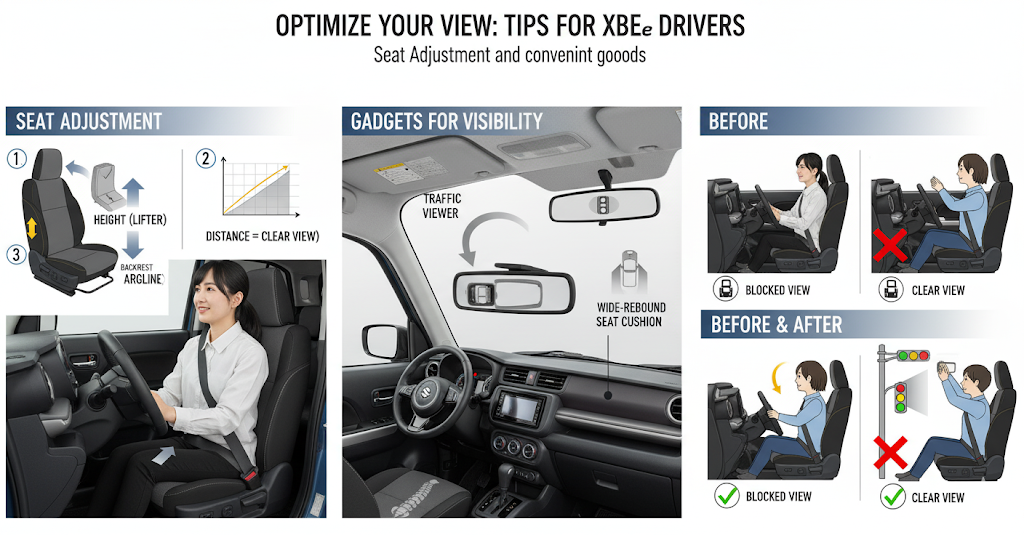

シート調整や便利グッズで視界は改善できる

クロスビーで信号が見えにくいという問題は、シートポジションの適切な調整と市販の便利グッズを活用することで、多くの場合、大幅に改善することが可能です。完全に解消するのは難しい場合もありますが、工夫次第でストレスを軽減し、安全な視界を確保できます。

この問題が改善可能な理由は、視界の悪さが車両の固定された構造だけでなく、ドライバーの座る位置や視線の角度に大きく依存しているからです。ドライバーの身長や座高、運転姿勢は人それぞれ異なります。そのため、まずは自分の体格に合わせた最適なドライビングポジションを見つけることが、視界改善の第一歩となります。

また、それでも見えにくい部分を補うための補助的なアイテムがカー用品店やオンラインストアで多数販売されており、これらを組み合わせることで、物理的な視界の死角を減らすことができます。

具体的には、以下の2つのアプローチが有効です。

シートポジションの最適化

まずは、基本となるシート調整を見直しましょう。以下の3点を意識するだけで、見え方が大きく変わることがあります。

- シートリフター(高さ調整)

多くのドライバーは座面を下げがちですが、信号が見えにくい場合は、あえて少し上げてみる、または下げてみるなど、上下に動かして最適な高さを探します。視線の位置が数センチ変わるだけで、フロントガラスの上端と信号機の位置関係が改善されることがあります。 - シートスライド(前後調整)

ハンドルやペダルとの距離を適切に保ちつつ、少し後ろに座ることで、フロントガラスとの距離が生まれ、上方の視野が広がる場合があります。 - リクライニング(背もたれ角度)

背もたれを過度に倒すと、視線が上向きになり信号が見えにくくなります。少し起こし気味の姿勢に調整することで、前方の視界が確保しやすくなります。

視界を補助する便利グッズの活用

シート調整だけでは不十分な場合、以下のようなグッズが役立ちます。

| グッズ名 | 主な特徴 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| トラフィックライトビューワー | フレネルレンズを利用した補助ミラー。フロントガラス上部に貼り付ける。 | 屈折を利用して、死角にある信号機を視界に映し出す。 |

| ワイドルームミラー | 純正ミラーに被せるタイプ。後方視界を広げるのが主目的。 | 間接的に全体の視野が広がり、交差点の状況把握に役立つことも。 |

| 低反発クッション | シート座面に敷くクッション。座高を微調整する。 | 数センチ座面を高くすることで、最適なアイポイントを作り出す。 |

| 偏光サングラス | 日中の運転用。フロントガラスへのダッシュボードの映り込みを軽減。 | 逆光時や晴天時に、信号機の光をよりクリアに認識しやすくする。 |

特に「トラフィックライトビューワー」は、信号が見えにくいという悩みに直接的にアプローチするアイテムとして、ハスラーやジムニーなど、フロントガラスが立ったデザインの車種のオーナーから評価されています。

このように、クロスビーの信号視認性の問題は、運転姿勢の見直しと補助グッズの活用という二段構えで対策することで、十分に改善が見込めます。車両の特性だと諦める前に、まずはご自身でできるシート調整から試してみて、必要に応じて便利なアイテムを取り入れてみることをお勧めします。

信号が見えない時の安全な運転のコツ

クロスビーの運転中に信号機が直接見えない状況に遭遇した場合でも、周囲の情報を活用し、予測に基づいた運転を心がけることで、安全を確保することは十分に可能です。重要なのは、一つの情報に頼らず、複数の状況証拠から総合的に判断する習慣を身につけることです。

なぜなら、交通環境は車両用の信号機だけでなく、歩行者用信号や他の車両の動き、交差する道路の信号など、様々な情報で成り立っているからです。車両用信号が死角に入ってしまっても、これらの「二次情報」を正しく読み解くことで、信号の変わるタイミングを高い精度で予測できます。

パニックにならず、冷静に周囲を観察することが、見えない信号に対処する上での鍵となります。前の車が発進したからといって、安易に追従するのは最も危険な行為であり、自ら状況を判断する意識が求められます。

具体的に、信号が見えにくい、または完全に見えなくなった場合に実践できる、具体的な運転のコツを3つ紹介します。

1. 歩行者用信号を「予告灯」として活用する

多くの交差点では、車両用信号と歩行者用信号が連動しています。横断歩道の歩行者用信号が青の点滅を始めたら、それは間もなく自車の進行方向の信号が黄色に変わるサインです。

逆に、自車の信号が赤で停止している際に、交差する側の歩行者用信号が赤に変われば、まもなく自車の信号が青に変わるタイミングだと予測できます。この法則性を理解しておくと、信号の変化を事前に察知し、心の準備ができます。

2. 停止位置を意識的に調整する

前述の通り、クロスビーで信号が見えにくくなるのは、多くの場合、停止線にぴったりと停車した時です。これを回避するため、意識的に停止線よりも少し手前で停車する習慣をつけましょう。

数十センチ手前に停まるだけで、フロントガラスの上方に十分なスペースが生まれ、信号機が視界に入るケースが多くあります。ただし、後続車に迷惑がかかるほど手前で停まるのは避け、交通の流れを妨げない範囲での調整を心がける必要があります。

3. 周囲の車両や交通の流れから判断する

もし自分が先頭でない場合、前方の車両のブレーキランプの消灯や動き出しは重要な情報です。しかし、これだけに頼るのは危険です。同時に、交差する道路の車両が停止したか、右折待ちの対向車が動き出す気配はないかなど、交差点全体の「空気感」を読むことが大切です。

特に右左折専用の矢印信号がある交差点では、直進信号が見えなくても、対向の右折車が動き出せば、自車側の直進信号も青であると判断できる場合があります。

これらのコツを組み合わせることで、信号が見えないという不安を軽減し、安全マージンを確保した運転が可能になります。

クロスビーで信号が見えない状況は、工夫次第で安全に乗り切ることができます。歩行者用信号の活用、停止位置の調整、そして周囲の交通状況の総合的な判断という3つのコツを日頃から意識することで、車両の特性を理解した、よりレベルの高い安全運転を実践できるようになるでしょう。

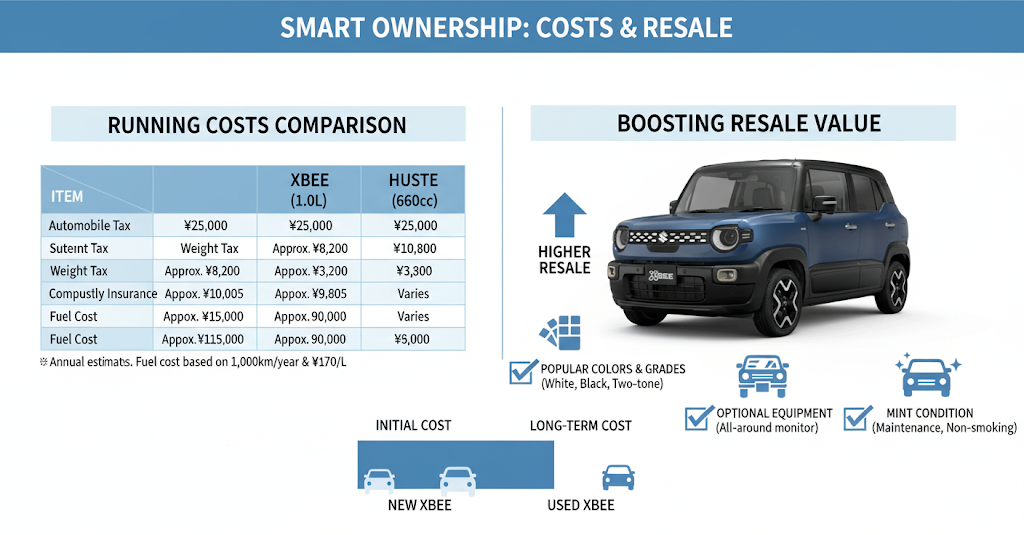

購入後に後悔しないための維持費とリセールバリュー

クロスビーの購入で長期的な満足感を得るためには、車両価格だけでなく、税金や保険料などの「維持費」と、将来手放す際の価値である「リセールバリュー」を総合的に考慮することが非常に重要です。特に、軽自動車のハスラーと比較検討している場合、この差は後々の後悔につながる可能性があるため、事前の理解が不可欠です。

その理由は、車は購入して終わりではなく、所有している期間中、継続的にコストが発生する資産だからです。クロスビーは普通車(コンパクトカー)に分類されるため、軽自動車と比較して税金面で不利になります。

また、人気車種であるためリセールバリューは比較的高水準で推移していますが、ボディカラーや装備、車両の状態によって査定額は大きく変動します。これらのランニングコストと将来的な資産価値を把握しておくことで、より現実的な資金計画を立てることができ、「こんなはずではなかった」という後悔を防げます。

具体的にかかる費用と、リセールバリューに影響する要素を見ていきましょう。

主な年間維持費の比較(目安)

クロスビーと、比較対象となりやすい軽自動車ハスラーの年間維持費をシミュレーションしてみます。

| 費用項目 | クロスビー (1.0L) | ハスラー (660cc) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 自動車税(種別割) | 25,000円 | 10,800円 | 毎年課税 |

| 自動車重量税 | 約8,200円 | 約3,300円 | 車検時に納付する額の年割換算(エコカー減税考慮せず) |

| 自賠責保険料 | 約10,005円 | 約9,840円 | 24ヶ月契約の年割換算 |

| 任意保険料 | 変動大 | 変動大 | 年齢・等級によるが、一般的に軽自動車の方が安い傾向 |

| ガソリン代 | 約115,000円 | 約90,000円 | 年間1万km走行、実燃費15km/L(クロスビー)、18km/L(ハスラー)、ガソリン170円/Lで計算 |

※上記はあくまで目安です。実際の費用は条件により異なります。 この表からも、税金とガソリン代だけで年間数万円の差が出ることがわかります。

リセールバリューを高める要素

クロスビーは人気車種のため、中古車市場でも価値が落ちにくい傾向にあります。しかし、より高く売却するためには以下の要素が重要です。

- 人気のボディカラー

一般的に、ホワイトパール系やブラック系は査定額が安定します。クロスビーの場合は、特徴的なツートンカラーも人気があります。 - 上位グレード・人気の装備

最上位グレードの「HYBRID MZ」や、全方位モニター用カメラパッケージなどのメーカーオプションはプラス査定の対象になりやすいです。 - 車両の状態

定期的なメンテナンス、禁煙車であること、内外装の綺麗さは査定額に大きく影響します。

クロスビーの購入を検討する際は、目先の車両価格だけでなく、数年間にわたる維持費の総額と、将来的なリセールバリューまで見据えることが賢明です。

特にハスラーと迷っている場合は、維持費の差額と、パワーや乗車定員といったクロスビーのメリットを天秤にかけ、ご自身の価値観に合った選択をすることが、後悔のないカーライフにつながります。

ハスラーやライズとの比較でわかるクロスビーの強み

クロスビーの独自の魅力を理解するためには、比較対象となりやすいスズキ・ハスラーやトヨタ・ライズと並べてみることが有効です。

比較すると、クロスビーは軽自動車の手軽さと本格コンパクトSUVの余裕を両立させた、唯一無二のポジションにいることが明確になります。特に、デザインの個性と1.0Lターボエンジンがもたらす走行性能のバランスが、他にはない強みと言えるでしょう。

この強みは、各車種がターゲットとするユーザー層と設計思想の違いから生まれています。ハスラーはあくまで軽自動車の枠内で最大限の遊び心を追求したモデルであり、維持費の安さと圧倒的な小回り性能が魅力です。

一方、ライズはより幅広い層に受け入れられる万人向けの設計で、特に燃費性能に優れたハイブリッドモデルが強力な武器となっています。その中でクロスビーは、これらの車種では満たせない、特定のニーズに応える存在として位置づけられています。

軽の枠を超えた「余裕」- ハスラーとの比較

ハスラーからクロスビーへ乗り換えを検討するユーザーが重視するのは、やはり動力性能と乗車定員です。

ハスラーのターボモデルも活発に走りますが、高速道路での合流や追い越し、急な登坂路といった場面では、排気量の大きいクロスビーの1.0Lターボエンジンに余裕を感じます。また、乗車定員が4名から5名に増えることも、家族構成によっては大きなメリットとなります。

個性と取り回しで差をつける – ライズとの比較

ライズと比較した場合、クロスビーの強みはデザインの独自性と、街中での扱いやすさにあります。ライズがシャープで現代的なデザインであるのに対し、クロスビーはレトロで愛嬌のあるスタイルを確立しており、「他人と同じ車は避けたい」と考えるユーザーの心をつかみます。

また、最小回転半径はライズの4.9m〜5.0mに対し、クロスビーは4.7mと小さく、数値以上に狭い道でのUターンや駐車のしやすさを実感できるでしょう。

| 項目 | クロスビー | ハスラー | ライズ |

|---|---|---|---|

| 分類 | 普通車 (コンパクトSUV) | 軽自動車 | 普通車 (コンパクトSUV) |

| エンジン | 1.0L ターボ | 660cc NA / ターボ | 1.2L NA / ハイブリッド |

| 乗車定員 | 5名 | 4名 | 5名 |

| 最小回転半径 | 4.7 m | 4.6 m | 4.9 m ~ 5.0 m |

| デザインコンセプト | レトロ、アクティブ | ポップ、アウトドア | スタイリッシュ、シャープ |

このように、クロスビーはハスラーの物足りなさを補い、ライズとは異なる価値観を提供する車種です。維持費の安さや燃費性能だけを求めるなら他の選択肢がありますが、デザインの個性と、街乗りから高速走行までこなせるバランスの取れた動力性能を重視するならば、クロスビーの強みが際立ってくるでしょう。

それでもクロスビーが多くの人に選ばれる理由

信号が見えにくい、乗り心地が硬めといった指摘があるにもかかわらず、クロスビーが多くのドライバーから選ばれ続けている理由は、数値やスペックだけでは測れない「感性に訴えかける魅力」と、現代の多様なライフスタイルに寄り添う「絶妙なパッケージング」を兼ね備えているからです。

言ってしまえば、多少のクセも許せてしまうほどの、所有する喜びを提供してくれる車なのです。

クロスビーが根強い人気を誇る背景には、論理的な選択を超えた、ユーザーの心を満たす複数の要素があります。

1. 愛着の湧く、唯一無二のデザイン

最大の理由は、他のどの車にも似ていない、愛嬌のあるデザインです。スクエアなボディに丸いヘッドライトを組み合わせたスタイルは、見るたびに愛着が湧くと評価されています。

豊富なカラーバリエーションも、自分の個性を表現したいユーザーの心を捉えて離しません。「駐車場で自分の車を見つけるのが楽しみになる」という声は、クロスビーの持つデザイン性の高さを象徴しています。

2. 「ちょうどいい」サイズ感と実用性

ミニバンほど大きくなく、軽自動車よりもゆとりがある。この「ちょうどいい」サイズ感が、多くのユーザーの生活にフィットします。

都市部の狭い道路でも扱いやすいコンパクトなボディでありながら、高い天井と工夫された室内設計により、大人4人でも快適に過ごせる空間を確保しています。汚れを気にせず使える防汚タイプの荷室や、豊富な収納スペースも、日常使いから週末のレジャーまで幅広く対応できる実用性の高さにつながっています。

3. 運転が楽しくなる走行性能

クロスビーは、燃費効率を重視したCVTではなく、ダイレクトな加速感が味わえる6速AT(オートマチックトランスミッション)を採用しています。1.0Lターボエンジンとの組み合わせにより、アクセルを踏んだ分だけ素直に加速する、キビキビとした走りを実現します。

これは、単なる移動手段としてではなく、車を「運転すること」を楽しみたいドライバーにとって、非常に大きな魅力となっています。

これらの理由から、クロスビーは特定の性能が突出しているわけではないものの、デザイン、実用性、走行性能といった要素が非常に高いレベルでバランスされています。信号が見えにくいといったデメリットも、多くのオーナーにとっては、シート調整や運転の工夫でカバーできる範囲内のことと捉えられています。

クロスビーが選ばれるのは、完璧な優等生だからではありません。多少の弱点があっても、それを補って余りある「この車でなければならない」と思わせる強い個性と魅力があるからです。

合理性だけでなく、自分の感性やライフスタイルに合う一台を求めるユーザーにとって、クロスビーはこれからも魅力的な選択肢であり続けるでしょう。

クロスビーで信号が見えない問題の評判と対策を総括

スズキのクロスビーで信号が見えないという問題は設計に起因しますが、シート調整や運転のコツで対策可能です。乗り心地には賛否両論あるものの、それを上回る個性的なデザイン、実用性、そして走行性能の絶妙なバランスが、多くの人に選ばれる魅力となっています。

記事のポイントをまとめます。

- 運転のしやすさは、小回りの良さと視界問題で評価が分かれる

- 信号が見えないのは立ったフロントガラスと高い座席位置が原因

- 安定走行を重視した硬めの足回りは突き上げを感じやすい

- 3気筒エンジン特有の振動が低速時の乗り心地に影響する

- 「やめとけ」と言われるのは期待した実燃費との差が原因

- 荷室は完全フラットにならず車中泊には工夫が必要

- オーナー層は多様で「おじさんの車」というイメージは一部

- カスタムで印象が大きく変わり、自分好みにできる

- 購入で失敗しないには試乗・実用性・費用の確認が不可欠

- 新車は最新性能と保証、中古車は価格の安さがメリット

- マイナーチェンジで乗り心地や運転支援機能は向上

- シート調整や補助グッズで信号視認性の問題は軽減可能

- 信号が見えない際は歩行者用信号などから状況を予測する

- 維持費は軽自動車より高く、リセールは色や装備で変わる

- 競合車との違いは走行性能の余裕とデザインの個性