ホンダのコンパクトミニバン「フリード」は、その絶妙なサイズ感で多くのファミリーから支持されていますが、購入を検討するにあたっては数々の疑問や不安が浮かぶものです。

ネット上では、乗ってる人のイメージが恥ずかしいのでは、という声や、貧乏くさい、あるいは貧乏人に見えるのでは、といった辛口な評価も目にします。こうした評判が気になり、フリードは買ってはいけない車なのかと、決断できずにいる方も少なくないでしょう。

また、実際に購入した後の満足度も大きな関心事です。買ってよかったという声が多い一方で、期待外れでがっかりしたという意見や、人気の6人乗りを選んで後悔したという体験談も存在します。

特に、独身男性がファミリーカー色の強いこの車を選ぶことへのためらいや、ハイブリッドは壊れやすいのではないか、ガソリン車で十分ではないか、といった技術的な懸念、さらには長期的な弱点と寿命に関する不安も尽きません。そして市場での立ち位置として、ライバル車であるフリードとシエンタはどっちが売れてるのか、という点も購入を後押しする重要な判断材料になります。

この記事では、これらのあらゆる角度からの疑問や不安に一つひとつ丁寧にお答えしていきます。フリードが持つ本当の価値と、購入前に知っておくべき注意点を深く掘り下げ、あなたが後悔のない最適な一台を選び出すための、確かな情報を提供します。

- 「恥ずかしい」と言われるイメージの背景

- 積載性やパワー不足といった具体的な弱点

- 年式で異なるハイブリッドの信頼性と寿命

- フリードが最適な人とそうでない人の違い

フリードは買ってはいけない?後悔する理由

- 乗ってる人のイメージは恥ずかしい?

- 貧乏くさいと言われるのはなぜ?

- 高速や坂道でのパワー不足は本当か

- フリードの弱点と寿命を解説

- ハイブリッドは壊れやすい?故障リスク

- 3列目シートと荷室の広さは要確認

- 買ってがっかりしたくない人のための注意点

乗ってる人のイメージは恥ずかしい?

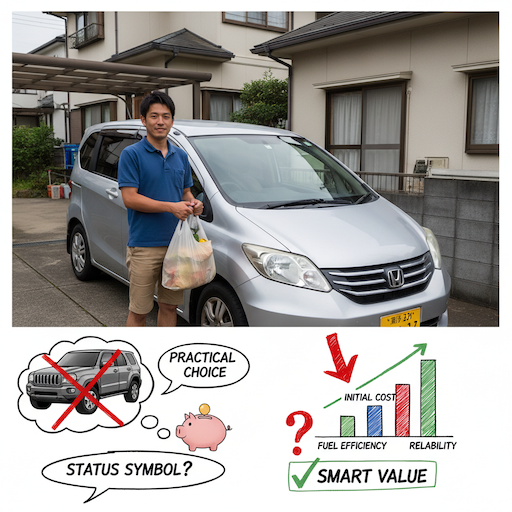

ホンダのフリードに乗っている人のイメージに対して「恥ずかしい」という意見が一部で見られますが、これは特定の視点からの評価であり、実際には「堅実で家族思い」といったポジティブなイメージも広く認識されています。車のイメージは、見る人の価値観やライフスタイルによって大きく変わるものです。

なぜなら、フリードが持つ「ファミリーカー」としての性格が強く影響しているからです。両側スライドドアや3列シートといった仕様は、子育て世代にとって非常に高い利便性を持ちます。このため、特に独身のドライバーが運転していると「家庭的な印象が強い」と見られることがあります。

また、デザイン面ではアルファードやステップワゴンのような押し出しの強さよりも、シンプルで機能的なスタイルを重視しているため、「地味」や「無難」と感じる人がいるのも事実です。言ってしまえば、車にステータス性やスポーティな魅力を求める層からは、実用性を最優先した選択が物足りなく映る可能性があるのです。

具体的に、インターネット上の口コミや評判を見ると、イメージは二極化していることがわかります。一方では「独身でミニバンは少し気恥ずかしい」といった声があり、もう一方では「見栄を張らず、実用性で選ぶのは賢い選択」「パートナーの運転しやすさを考えた優しい人」という好意的な意見も多数存在します。

このように、フリードを選ぶという行為そのものが、オーナーの堅実な人柄を反映していると捉えることもできるでしょう。

| 視点 | 抱かれやすいイメージ | 具体的な背景 |

|---|---|---|

| ネガティブな側面 | 恥ずかしい、地味 | ファミリーカーの印象が強く、独身者には不向きと見られがち。 |

| ポジティブな側面 | 堅実、家族思い | 実用性や経済性を重視する合理的な選択と評価される。 |

| ネガティブな側面 | 運転が不得手そう | より大きなミニバンを避け、コンパクトな車種を選ぶことから推測されることがある。 |

| ポジティブな側面 | パートナーへの配慮 | 運転が苦手なパートナーでも扱いやすいサイズを選んだ結果と解釈される。 |

結局のところ、フリードに乗る人のイメージは多様であり、他人の評価に左右される必要はありません。むしろ、フリードが持つ優れたパッケージングや運転のしやすさが、ご自身の生活にどれだけフィットするかを考えることこそが、後悔のない自動車選びの鍵となるでしょう。

貧乏くさいと言われるのはなぜ?

フリードに対して一部で聞かれる「貧乏くさい」という評価は、主に車両の価格設定やデザインの方向性に起因するものです。しかし、この見方は一面的なものであり、見方を変えればコストパフォーマンスを重視した「賢明な選択」と捉えることができます。

その理由は大きく三つ考えられます。

第一に、比較的手頃な新車価格です。フリードの価格帯は、トヨタのアルファードや日産のセレナといった上位クラスのミニバンと比較すると明らかに低く設定されています。この価格差が、車格の差として認識され、「安いから貧乏くさい」という短絡的なイメージに結びつくことがあります。

第二に、機能性を優先した内外装デザインです。内装には豪華な加飾よりも実用的な素材が多く使われており、これが一部のユーザーには「質感が低い」「チープに見える」と映る可能性があります。

最後に、5ナンバーというコンパクトなボディサイズです。限られた全長の中に3列シートを効率良く配置している設計が、人によっては「余裕がない」「無理に詰め込んでいる」という印象を与え、ネガティブなイメージにつながるようです。

価格帯からくるイメージ

フリードは、ホンダのミニバンラインナップの中ではエントリーモデルに位置づけられています。

例えば、上級ミニバンであるステップワゴンや、他メーカーのヴォクシーなどと比較した場合、装備を同等にしても数十万円の価格差が生じます。

このため、予算を最優先して選ばれる車種というイメージが定着しやすく、それが「貧乏くさい」という評価の一因となっています。

デザインと質感の比較

内装に目を向けると、フリードは運転席周りの収納など、使い勝手に工夫が見られますが、素材感はシンプルです。

対照的に、ライバルであるトヨタのシエンタの上級グレードでは、デザイン性の高いファブリックシートが採用されるなど、質感で差別化を図っています。こうした細かなデザインの違いが、比較検討した際に「安っぽい」という印象を抱かせる要因になり得ます。

これらの理由から「貧乏くさい」というイメージが生まれることはありますが、それは表面的な評価に過ぎません。優れた燃費性能や抑えられた自動車税、都市部での取り回しの良さといった多くのメリットは、経済的な合理性を追求するユーザーにとって大きな魅力です。

豪華さよりも日々の使い勝手とランニングコストを重視するならば、フリードは非常に満足度の高い選択肢となるでしょう。

高速や坂道でのパワー不足は本当か

フリードのガソリン車について、高速道路の合流や登坂路で「パワーが足りない」と感じる場面がある、という指摘は事実として存在します。ただし、これは車両の絶対的な性能不足というよりも、乗車人数や積載量、そしてドライバーがどのような走りを期待するかによって大きく左右される感覚的な問題です。

このパワー不足感には、いくつかの技術的な理由が関係しています。

まず、1.5Lガソリンエンジンのスペックと約1,400kgという車両重量のバランスです。現行モデルのエンジンは最高出力118psを発揮しますが、定員である6人や7人が乗車し、さらに荷物を満載した状態では、総重量が2,000kg近くに達することもあります。このため、特に加速時には穏やかな印象を受けることがあります。

また、フリードに搭載されているCVT(無段変速機)は、燃費効率と滑らかな走行フィールを重視したセッティングです。アクセルを強く踏み込んでも、有段ATのようなダイレクトな加速感は得られにくく、エンジン回転数が先行して上昇する感覚が「力が伝わっていない」と感じられる一因になります。

モーターアシストによる力強い発進加速が魅力のハイブリッド車(e:HEV)と比較されることも、ガソリン車のパワー不足感を強調する要因です。実際に、街中でのストップアンドゴーや緩やかな坂道では、モーターが瞬時に最大トルクを発生させるe:HEVの方が明らかに力強く感じられます。

| パワートレイン | エンジン最高出力 | 最大トルク | モーター最高出力 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|

| ガソリン車 (現行型) | 118ps / 6,600rpm | 14.5kgf・m / 4,300rpm | なし | 高回転までスムーズに回るが、低回転域のトルクは穏やか。 |

| e:HEV (ハイブリッド) | 106ps / 6,000-6,400rpm | 13.0kgf・m / 4,500-5,000rpm | 123ps | モーター駆動による力強い発進・低中速加速が魅力。 |

このように考えると、フリードのガソリン車が力不足かどうかは、その使われ方に大きく依存すると言えます。日常の買い物や子供の送迎、1~2名乗車での移動がメインであれば、不満を感じることは少ないはずです。

しかし、頻繁に家族全員で遠出をする、あるいは山間部にお住まいであるなど、走行に余裕を求めるのであれば、購入前にハイブリッドモデルも含めて試乗し、ご自身の使い方に合ったパワートレインを選択することが後悔しないための最も確実な方法です。

フリードの弱点と寿命を解説

ホンダのフリードは、その絶妙なサイズ感と使い勝手の良さで人気のコンパクトミニバンですが、購入後に後悔しないためには、いくつかの弱点を理解しておくことが不可欠です。寿命については、一般的な国産車と同様に、日頃のメンテナンスをどれだけ丁寧に行うかによって大きく左右されます。

フリードが持つ弱点として、まず挙げられるのが積載性の限界です。特に3列目シートまで乗車定員いっぱいに使用した場合、荷室スペースはごくわずかになります。また、年式によっては装備の古さが目立つこともデメリットとなり得ます。

例えば、モデル末期に購入した旧型車両だと、数年後に登場したライバル車種と比較して運転支援システムやナビ機能の性能に差を感じる可能性があります。さらに、一部のオーナーからはバッテリー上がりの報告も散見され、これは特に短距離走行が多い使い方で顕著になる傾向があるようです。

一方で、車両の寿命に関しては、エンジンやボディといった基本骨格の耐久性は高く設計されています。多くの自動車が目安とする「走行距離10万km」は通過点に過ぎず、適切なケアをすれば20万km以上の走行も十分に可能です。

ただし、走行距離が増えれば、サスペンションやエアコン関連といった消耗部品の交換は避けられず、これらのメンテナンス費用が将来的に必要になることは念頭に置くべきでしょう。

弱点1:3列目シート使用時の荷室スペース

フリードの最大の魅力である「コンパクトなボディで最大7人乗車」は、同時に積載性という弱点を生み出しています。実際に3列目シートを使用すると、ラゲッジスペースには日常の買い物袋程度しか積む余裕がありません。

家族6人や7人でキャンプや長期旅行に出かける場合、全員分の荷物を積むことは困難であり、ルーフボックスなどの追加装備を検討する必要が出てきます。

これは、3列目シートを床下に格納できるトヨタ シエンタと比較した際の、構造的なデメリットと言える部分です。

弱点2:乗り方で変わる部品の寿命

フリードの寿命は、乗り方とメンテナンス履歴に大きく依存します。中古車市場に目を向けると、走行距離が15万kmを超えた車両も多数流通しており、オーナーの中には20万km以上乗り続けているケースも報告されています。

このような車両の多くは、エンジンオイルやCVTフルードの定期的な交換といった、基本的なメンテナンスを欠かさず行ってきた経歴を持ちます。単純に年式や走行距離だけで寿命を判断するのではなく、これまでどのような使われ方をしてきたかが重要になります。

このように、フリードには積載性などの明確な弱点が存在し、その寿命はオーナーの乗り方次第で大きく変わります。購入を検討する際は、ご自身の使い方でこれらの弱点が許容範囲内であるかを見極め、長期的な視点でメンテナンス計画を立てることが、フリードと長く快適に付き合っていくための鍵となります。

ハイブリッドは壊れやすい?故障リスク

フリードのハイブリッドモデルが「壊れやすい」という評判を耳にすることがありますが、これは主に2016年から2024年まで販売された2代目モデルに搭載されていた特定のハイブリッドシステム「SPORT HYBRID i-DCD」に起因するものです。

最新の現行モデルに採用されている「e:HEV」は信頼性が大幅に向上していますが、ハイブリッド車特有の故障リスク自体がなくなったわけではありません。

「i-DCD」が抱えていた問題の核心は、F1技術も応用された7速DCT(デュアルクラッチトランスミッション)という複雑な機構にありました。

このシステムは、日本の交通環境で多い渋滞やストップ&ゴーの繰り返しによって乾式のクラッチに大きな負荷がかかり、発進時のもたつきやギクシャクした挙動、最悪の場合はオーバーヒートによる走行不能といったトラブルが報告されていました。

これに対して、現行フリードに搭載されている「e:HEV」は、基本的にはモーターを主役として走行し、エンジンは発電に徹することが多い、よりシンプルな構造です。これにより、i-DCDが構造的に抱えていた故障の根本原因は解消されています。

しかし、ハイブリッド車である以上、ガソリン車にはない共通の故障リスクは残ります。その代表が、長年の使用に伴う駆動用バッテリーの性能劣化であり、交換には高額な費用が発生する可能性があります。また、電圧を制御するインバーターといった専用部品が故障した場合も、修理費用は高額になる傾向があります。

過去のトラブル事例として、i-DCD搭載車では「登り坂の渋滞中にトランスミッションの温度上昇を示す警告灯が点灯した」といった報告が複数ありました。そのため、中古車で2代目のフリードハイブリッドを検討する際は、過去の整備記録を確認し、メーカーによるリコール対応がきちんと実施されているかを確認することが極めて重要です。

| 項目 | 旧型ハイブリッド (i-DCD) | 現行ハイブリッド (e:HEV) | ガソリン車 |

|---|---|---|---|

| 主要な故障リスク箇所 | 7速DCT、クラッチアクチュエーター | 駆動用バッテリー、インバーター | エンジン補機類、CVT |

| 修理費用の傾向 | 高額になる可能性あり | 高額になる可能性あり | 比較的安価 |

| 信頼性 | 懸念点が複数報告されている | 大幅に向上している | 安定的 |

| 中古車選びの注意点 | リコール対応歴と試乗が必須 | バッテリーの保証期間を確認 | 走行距離と整備記録を重視 |

結論として、「フリードのハイブリッドは壊れやすい」という評判は、主に旧型システムのi-DCDに当てはまるものと考えるのが妥当です。現行のe:HEVは安心して選択できるシステムに進化しましたが、駆動用バッテリーの寿命といったハイブリッド車特有のリスクは残ります。

長期的な維持費も見据え、特に中古車を選ぶ際には、どの世代のハイブリッドシステムが搭載されているかを正確に把握した上で、慎重に検討することが後悔を避けるためのポイントです。

3列目シートと荷室の広さは要確認

フリードの購入を検討する上で、最も重要な確認事項の一つが3列目シートの居住性と、全席使用時の荷室スペースです。この二つの要素は、コンパクトなボディサイズの中で両立が難しく、購入後に「想像していたより狭かった」という後悔につながりやすいポイントのため、実車での入念なチェックが欠かせません。

その理由は、フリードが持つ5ナンバーサイズという物理的な制約にあります。全長約4,310mmというコンパクトカーに近い車体寸法の中に3列・6~7人分のシートを収めているため、どうしても3列目シートと荷室は補助的な位置づけになります。

特に3列目シートは、大柄な大人が長時間快適に過ごすための設計ではなく、主に子供や小柄な方が短距離移動するシーンを想定しています。また、採用されている左右跳ね上げ式のシート格納方式も注意が必要です。この方式は操作が比較的容易である一方、格納してもシート本体が荷室の左右壁際に残るため、荷室の横幅がその分制限されます。

3列目シートのリアルな居住性

実際に身長170cm程度の大人が3列目シートに座ると、膝が2列目シートの背面に接触するか、非常に近い距離感になります。視界は比較的開けていますが、長時間の移動では窮屈に感じる可能性が高いです。

ただ、小学生くらいまでのお子様であれば、十分なスペースと感じるでしょう。ここでポイントになるのが、6人乗り(2列目キャプテンシート)と7人乗り(2列目ベンチシート)の違いです。

6人乗り仕様の場合、2列目シートの中央が通路になっているため、3列目に座った人がそこへ足を伸ばすことができ、7人乗り仕様よりも体感的な窮屈さが緩和されます。

定員乗車時の荷室スペース

フリードの弱点が最も顕著になるのが、6人または7人が乗車した状態での荷室です。その奥行きは非常に浅く、日常的な買い物袋や小さなバッグ程度しか収納できません。

例えば、B型ベビーカーであっても畳まずに積むことは難しく、家族全員で数日間の旅行に出かけるとなれば、荷物の置き場所に困ることは明らかです。この積載性の限界は、購入前にご自身のライフスタイルと照らし合わせて、最も慎重に判断すべき部分です。

| 車種 | 3列目シート格納方式 | 格納時の荷室の特徴 | 定員乗車時の荷室 |

|---|---|---|---|

| ホンダ フリード | 左右跳ね上げ式 | シートが左右に残り、横幅がやや狭くなる。 | 非常に狭い |

| トヨタ シエンタ | 床下格納式(ダイブイン) | 完全にフラットで広大な空間が出現する。 | 非常に狭い |

| トヨタ ノア/ヴォクシー | 左右跳ね上げ式 | フリード同様だが、元々の室内幅が広いため余裕がある。 | ある程度の荷物が積める |

これらの点から、フリードの購入で後悔しないためには、「普段3列目シートをどれくらいの頻度で使うのか」「定員で乗車する際に、どれほどの荷物を積む必要があるのか」を具体的に想定することが極めて重要です。

可能であれば、販売店で実際に普段使いの荷物(ベビーカーなど)を積ませてもらうなど、リアルな使用シーンを想定した確認をおすすめします。

買ってがっかりしたくない人のための注意点

フリードは多くのファミリーにとって最適な選択肢となり得る素晴らしいミニバンですが、購入後に「がっかりした」と感じることを避けるためには、事前にいくつかの注意点を押さえておくことが大切です。特に、モデルごとの装備内容の違いや、ご自身の使い方との細かなミスマッチが後悔の原因になりやすいため、冷静な視点でのチェックが必要です。

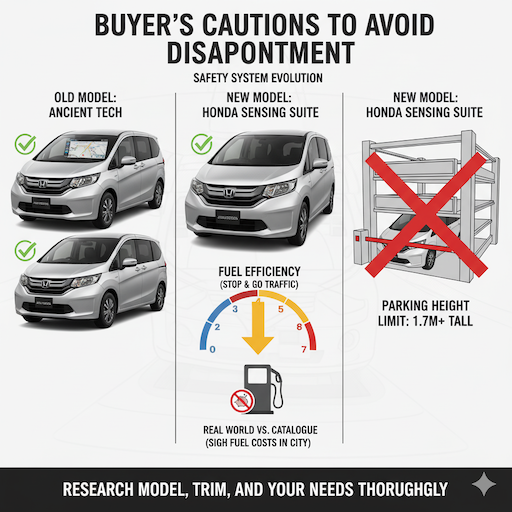

注意すべき理由として、まずフリードのモデルサイクルの長さが挙げられます。フルモデルチェンジが行われると、安全運転支援システム「Honda SENSING」の機能やハイブリッドシステムの方式が大きく進化します。

そのため、中古車を検討する際に旧型の情報を鵜呑みにしていると、期待していた性能と実際の機能にギャップが生まれる可能性があります。また、新車であってもグレード間の装備差は細かく設定されています。

例えば、後席の快適性を左右するリアクーラーの有無や、冬場に重宝するシートヒーターなど、カタログを詳細に確認しないと見落としがちな装備の違いが存在します。

さらに、前述の通り、フリードにはパワー感や荷室の広さといった、特定の条件下でデメリットとなり得る特性があります。これらの特性とご自身の主な使用環境が合致しているかを、購入前に客観的に判断することが求められます。

注意点1:安全運転支援システムの世代を確認する

同じ「Honda SENSING」という名称でも、年式によってその機能は異なります。一例として、旧型フリードのアダプティブクルーズコントロール(ACC)には渋滞追従機能が備わっていませんでしたが、現行型では標準装備となっています。

高速道路を頻繁に利用する方にとっては、この機能の有無は疲労度に大きく影響します。中古車を検討する際は、希望する機能が具体的にどの年式のどのグレードから搭載されているのかを、事前にしっかりと調査しましょう。

注意点2:燃費性能への過度な期待

カタログに記載されている燃費(WLTCモード)は、あくまで一定の条件下で測定された参考値です。実際の燃-費は、運転の仕方やエアコンの使用状況、道路の混雑具合によって大きく変動します。特に、短距離のストップ&ゴーを繰り返す市街地走行や、エアコンをフル稼働させる夏場は、燃費が悪化しやすい環境です。

ハイブリッド車を選んだからといって、常にカタログ値通りの低燃費を期待すると、実際のガソリン代との差にがっかりするかもしれません。

注意点3:駐車場の高さ制限

フリードの全高は1,710mmを超えます。これは、都市部で一般的な全高1,550mm以下の機械式立体駐車場(タワーパーキング)には入庫できないことを意味します。ご自宅の駐車場が対応しているかは当然のこと、通勤先や頻繁に訪れる商業施設などの駐車場の高さ制限も、購入前に必ず確認しておくべき重要なポイントです。

フリードの購入で後悔しないためには、ネット上の評判やカタログスペックだけでなく、ご自身の目で見て、触れて、試すことが何よりも重要です。グレードごとの細かな装備内容から、安全機能の世代、駐車環境との相性まで、チェックリストを作って一つずつ確認していく作業が、満足のいくカーライフへの近道となるでしょう。

フリードは買ってはいけないは嘘?賢い選び方

- 買ってよかった!フリードの魅力とメリット

- 6人乗りで後悔しないためのポイント

- 独身男性にも人気?フリードの多様な使い方

- ガソリン車で十分?燃費と価格を比較

- シエンタとどっちが売れてる?販売台数を比較

- フリードが向いている人・いない人

買ってよかった!フリードの魅力とメリット

これまで見てきたような弱点や懸念点がありながらも、多くのオーナーがフリードの購入を「買ってよかった」と高く評価しています。その最大の理由は、日本の道路環境や家族の形に寄り添った「ちょうどいい」サイズ感と、日常での使い勝手を突き詰めた機能性、そして優れた経済性の三拍子が揃っている点にあります。

フリードの魅力を支える根拠は明確です。まず、運転のしやすさを決定づけるコンパクトなボディサイズが挙げられます。全幅を多くの機械式駐車場に対応する5ナンバーサイズに抑え、最小回転半径も5.2mと小さいため、狭い路地でのすれ違いやスーパーの駐車場での車庫入れもスムーズに行えます。

ミニバンでありながら、まるでコンパクトカーのように扱える手軽さは、運転が苦手な方にとっても大きな安心材料となります。

次に、特に小さな子供や高齢の家族がいる世帯にとって、標準装備された両側パワースライドドアは絶大なメリットをもたらします。隣の車両との間隔が狭い場所でも、ドアをぶつける心配なく安全に乗り降りが可能です。

さらに、そのコンパクトな外観からは想像しにくいほど広い室内空間と、多彩なシートアレンジもフリードの大きな魅力です。3列目シートを跳ね上げて格納すれば、自転車のような大きな荷物も積載でき、様々なライフシーンに柔軟に対応します。

メリット1:都市部でのストレスフリーな運転感覚

例えば、子供の習い事の送迎で、入り組んだ住宅街を通る場面を想像してみてください。全長が長く車幅も広いステップワゴンや日産のセレナといったミドルサイズミニバンでは躊躇してしまうような道でも、フリードなら気兼ねなく入っていくことができます。この取り回しの良さは、日々の運転で感じる小さなストレスを確実に軽減してくれます。

メリット2:どのグレードを選んでも満足度が高い

フリードは、購入しやすい価格のエントリーグレードであっても、安全運転支援システム「Honda SENSING」や両側パワースライドドア、フルオートエアコンといった主要な快適・安全装備が標準で搭載されています。

高価なオプションを追加しなくても、基本的な利便性や安全性がしっかりと確保されている点は、購入時のグレード選択における大きな安心感につながります。

| メリット | 具体的な内容 | 特に恩恵を受けるユーザー |

|---|---|---|

| 取り回しの良さ | 5ナンバーサイズ、最小回転半径5.2m | 都市部在住者、運転が苦手な方 |

| 乗降性 | 両側パワースライドドア、低床設計 | 小さな子供や高齢者がいる家族 |

| 空間効率 | 多彩なシートアレンジ、広い室内 | アウトドアや大きな荷物を積む趣味を持つ人 |

| 経済性 | 優れた燃費、維持費の安さ | ランニングコストを重視する家庭 |

このように、フリードが多くのユーザーから長く愛され、「買ってよかった」と評価されるのは、デメリットを補って余りある圧倒的な「ちょうどよさ」が存在するからです。

大きなミニバンは必要ないけれど、セダンやコンパクトカーでは少し物足りない、という多くの家庭のニーズに対して、フリードは最適な答えを提供してくれる一台なのです。

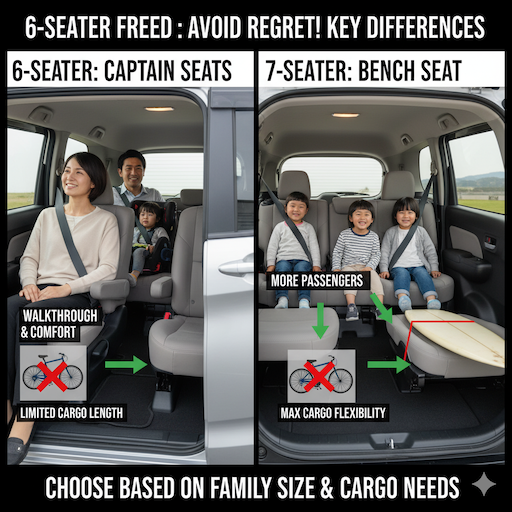

6人乗りで後悔しないためのポイント

フリードのグレード構成の中で最も販売比率の高い6人乗り仕様ですが、その人気の高さとは裏腹に、一部のユーザーからは「後悔した」という声も聞かれます。

購入後に悔やまないためには、6人乗り仕様の最大の特徴である2列目キャプテンシートのメリットと、7人乗り仕様のベンチシートとの違いを正確に把握し、ご自身の家族構成や使い方と照らし合わせて慎重に判断することが重要です。

後悔につながりやすい理由は、2列目の快適性と、乗車定員や荷室アレンジの柔軟性がトレードオフの関係にあるからです。6人乗り仕様の2列目キャプテンシートは、独立したアームレストを備え、座り心地も良いため長距離移動での快適性は抜群です。

しかし、当然ながら2列目に3人乗ることができないため、乗車定員が一人少なくなります。また、1列目から3列目まで車内を移動できるウォークスルー機能は非常に便利ですが、例えば2列目にチャイルドシートを2脚固定すると、その通路が塞がれてしまい、キャプテンシートの利便性が大きく損なわれます。

さらに見落としがちなのが、大きな荷物を積む際のシートアレンジです。7人乗り仕様のベンチシートは、座面を跳ね上げて前方に格納(タンブル)することで、広大な荷室を作り出せます。一方、6人乗りのキャプテンシートにはこの機能がないため、自転車のような長尺物を積む際の最大荷室長では、実は7人乗り仕様に軍配が上がります。

ケーススタディ:後悔しやすい家族構成とは

例えば、「現在は子供が二人だが、将来的にもう一人増える可能性がある」というご家庭が6人乗りを選ぶと、いざチャイルドシートを3つ装着する必要が生じた際に定員オーバーとなり、乗り換えを余儀なくされる可能性があります。

また、「普段は4人家族で乗るが、週末は祖父母も乗せて出かけ、時には大きなキャンプ道具を積む」といった使い方の場合、乗車時の快適性を取れば6人乗り、積載性を取れば7人乗りとなり、どちらを選んでも何かしらの不満が残るかもしれません。

| 項目 | 6人乗り仕様 | 7人乗り仕様 |

|---|---|---|

| 2列目シート | キャプテンシート(2座) | 6:4分割ベンチシート(3座) |

| メリット | 2列目の快適性が高い、ウォークスルー可能 | 乗車定員が多い、荷室アレンジが豊富 |

| デメリット | 乗車定員が少ない、最大積載性で劣る | 2列目の快適性で劣る、ウォークスルー不可 |

| おすすめの家族構成 | 4人家族で、2列目の快適性を最優先する場合 | 5人家族、または荷物を多く積む機会がある場合 |

フリードの6人乗り仕様で後悔しないためには、「2列目シートの快適性」と「乗車定員および積載性の柔軟性」のどちらをより重視するかを、購入前に明確にしておくことが何よりも大切です。現在の家族構成だけでなく、数年先のライフプランまで見据えた上で、ご自身の使い方に最適なシートタイプを選択してください。

独身男性にも人気?フリードの多様な使い方

フリードはファミリーカーとして確固たる地位を築いていますが、その万能性の高さから、実は趣味に生きる独身男性からも静かな人気を集めています。一見すると家庭的なイメージが先行しますが、その実態は、個人のライフスタイルを豊かにする多機能なツールとしての側面も持ち合わせています。

その魅力の源泉は、フリードが持つ優れたパッケージングにあります。特に2列シート仕様の「フリード+(プラス)」は、後席を格納することで生まれる広大でフラットな荷室空間が最大の特徴です。このスペースは、ロードバイクやサーフボード、キャンプ道具といったかさばる趣味のギアを楽々と飲み込みます。

また、車中泊の拠点としても非常に優秀で、大人一人が足を伸ばして快適に眠れる空間を確保できます。さらに、独身者にとって見逃せないのが経済性の高さです。

フリードは優れた燃費性能に加え、自動車税などの維持費も比較的安価なため、趣味にお金をかけたい層にとって大きなメリットとなります。コンパクトなボディによる運転のしやすさも、日常の足から遠征の相棒まで、幅広いシーンでフットワークの軽さを発揮します。

活用例1:趣味に没頭するためのトランスポーター

例えば、本格的なロードバイクを趣味にしている方なら、フリード+であれば前輪を外すだけで車内に2台を積載可能です。遠方のレースやサイクリングイベントへの遠征も、これ一台で完結します。

釣りやスノーボードといった、汚れや濡れが気になる荷物を運ぶ際も、広大なラゲッジスペースと豊富な社外品マットを活用すれば、車内を気にせずアクティブに活動できるでしょう。

活用例2:自由気ままな移動式秘密基地

フリード+を「移動式の秘密基地」として活用するのも、独創的で魅力的な使い方です。思い立った時にいつでも旅に出られる手軽さは、独身ならではの特権かもしれません。

荷室にポータブル電源とお気に入りのガジェットを持ち込めば、景色の良い場所が自分だけの書斎やシアタールームに変わります。これは、スポーツカーやセダンでは決して味わうことのできない、フリードならではの自由なカーライフの形です。

このように、フリードは「ファミリーカー」という一つのイメージだけでは語り尽くせない、多様な可能性を秘めた車種です。「ミニバンは所帯じみている」という先入観を一度リセットし、その圧倒的な実用性と機能性に目を向ければ、フリードが独身男性の自由なライフスタイルをいかに豊かにしてくれるかが分かるはずです。

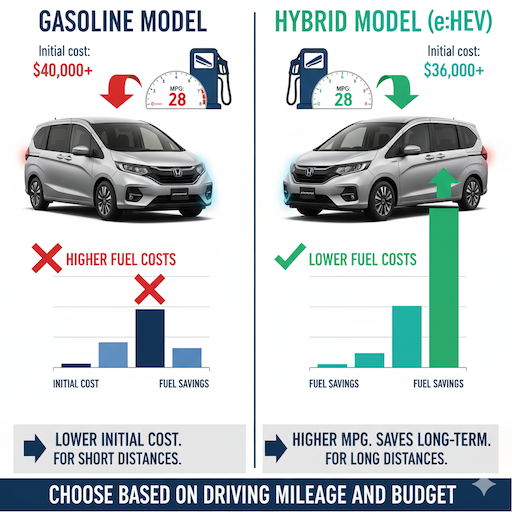

ガソリン車で十分?燃費と価格を比較

フリードの購入を検討する際、「ガソリン車で十分か、それともハイブリッド車を選ぶべきか」という点は、多くの方が悩む最大のポイントです。結論から言うと、年間の走行距離や初期費用にかけられる予算によって最適な選択は変わります。日常的な利用が中心で走行距離が短い方や、購入時の費用を少しでも抑えたい方であれば、ガソリン車でも十分に満足できるでしょう。

この判断の根拠となるのが、両者の明確な価格差と、その差を燃費で回収するために必要な走行距離です。ガソリン車とハイブリッド車(e:HEV)では、同等のグレードで約40万円前後の価格差が存在します。この初期投資の差額を、日々のガソリン代の節約分だけで埋めるには、かなりの長距離を走る必要があります。

また、走りの質感にも違いがあります。ハイブリッド車はモーター駆動による静かで滑らかな発進・加速が大きな魅力ですが、ガソリン車もCVTとの組み合わせによってスムーズな走りを実現しており、日常的なシーンで動力性能に大きな不満を感じることは少ないはずです。

価格と燃費の具体的な比較

現行フリードの上位グレード「AIR EX(FF/6人乗り)」を例に、具体的な数値を比較してみましょう。

| 項目 | ガソリン車 (AIR EX) | ハイブリッド車 (e:HEV AIR EX) |

|---|---|---|

| 新車車両価格(税込) | 2,813,800円 | 3,212,000円 |

| 価格差 | 398,200円 | |

| 燃費 (WLTCモード) | 16.4 km/L | 25.4 km/L |

| 1万km走行時のガソリン代目安 ※1 | 約103,658円 | 約66,929円 |

| 年間ガソリン代の差額 | 36,729円 | |

| 価格差を回収できる走行距離 | 約108,415 km | |

※1 ガソリン価格170円/Lで計算した参考値です。

それぞれのモデルが向いている使い方

上記のシミュレーションからも分かるように、車両価格の差を燃料費だけで回収するには10万km以上の走行が必要です。そのため、週末の買い物や送迎がメインで年間走行距離が1万kmに満たないような使い方であれば、経済的にはガソリン車が合理的です。

一方で、毎日の通勤や長距離ドライブで年間1.5万km以上走る方や、ハイブリッド車特有の静粛性や力強い走りに価値を見出す方にとっては、ハイブリッド車を選ぶメリットは十分にあります。

最終的に「ガソリン車で十分か」という問いの答えは、ご自身のカーライフの中にあります。単純な損得勘定だけでなく、ハイブリッド車がもたらす快適な乗り心地という付加価値も天秤にかけ、ご自身の使い方と予算に最も合ったパワートレインを選択することが、後悔のないフリード選びの鍵となります。

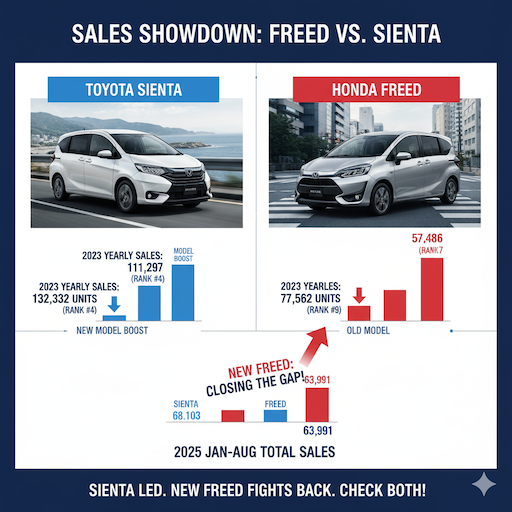

シエンタとどっちが売れてる?販売台数を比較

コンパクトミニバン市場において長年のライバル関係にあるホンダ フリードとトヨタ シエンタ。どちらがより多くのユーザーに選ばれているかを販売台数で比較すると、近年は2022年にフルモデルチェンジを果たしたシエンタが優勢な状況です。ただし、2024年6月に待望の新型フリードがデビューしたことで、今後の勢力図は大きく変わる可能性があります。

シエンタがリードしていた主な理由は、先行して新型になったことによる「新型車効果」です。自動車はフルモデルチェンジ直後に最も注目が集まり、販売台数が伸びる傾向にあります。シエンタが最新のデザインと機能で市場を席巻していた間、フリードはモデル末期の旧型で戦わざるを得ませんでした。

また、ハイブリッドモデルの燃費性能においても、シエンタがフリードを上回るカタログ燃費値を実現しており、燃料費の高騰が続く中で燃費を最優先事項と考えるユーザー層の支持を集めたことも、販売台数の差につながったと考えられます。

近年の販売台数データで見る傾向

一般社団法人日本自動車販売協会連合会が公開しているデータを基に、両車の販売台数の推移を見てみましょう。

| 期間 | トヨタ シエンタ 販売台数 | ホンダ フリード 販売台数 | 状況 |

|---|---|---|---|

| 2023年 年間 | 132,332台(全体3位) | 77,562台(全体9位) | シエンタが圧勝(フリードは旧型) |

| 2024年 年間 | 111,297台(全体4位) | 57,486台(全体17位) | シエンタ優位続く(フリードはモデル移行期) |

| 2025年1月~8月 累計 | 68,103台 | 63,991台 | 新型フリードが猛追し、差が肉薄 |

(出典:一般社団法人日本自動車販売協会連合会 乗用車ブランド通称名別順位)

今後の動向予測

2024年6月の新型フリード登場以降、その販売台数はV字回復を見せており、2025年に入ってからはシエンタと熾烈な販売競争を繰り広げています。デザインの刷新はもちろん、走行性能や先進安全装備の向上により商品力が大幅に高まった新型フリードが、今後シエンタを逆転する可能性も十分に考えられます。

販売台数のデータは、あくまで市場の人気度を測る一つの指標です。シエンタが売れているからフリードが劣っている、ということにはなりません。数字は参考にしつつも、最終的にはご自身の目で両車をじっくりと見比べ、デザインの好み、室内の質感、運転した感覚など、あなた自身の評価基準で判断することが、最も後悔のない選択につながるでしょう。

フリードが向いている人・いない人

ここまでフリードに関する様々な情報を見てきましたが、最終的にこの車があなたにとって「買うべき一台」か、それとも「買ってはいけない一台」かは、ご自身のライフスタイルと車に何を求めるかによって決まります。「買ってはいけない」という評判は、多くの場合、ユーザーと車とのミスマッチから生まれるのです。

フリードが向いている人

フリードは、以下のような方に特におすすめできる、非常に優れたパッケージングのミニバンです。

- 都市部在住で、運転のしやすさを重視する3~4人家族の方

5ナンバーサイズのコンパクトなボディは、狭い道や駐車場でのストレスを大幅に軽減します。普段は夫婦と子供1~2人で使い、たまに祖父母を乗せる、といった使い方にはまさに最適です。 - 運転に自信がない、または家族が運転する機会が多い方

見晴らしの良い視界と小回りの利く操作性は、誰が運転しても安心感をもたらします。両側スライドドアも、家族の安全な乗り降りをサポートします。 - コストパフォーマンスと実用性を両立させたい方

車両価格や維持費といった経済性と、日々の使い勝手の良さのバランスを重視する現実的な選択をしたい方にとって、フリードは非常に満足度の高い選択肢となります。

フリードが向いていない人

一方で、以下のような使い方を想定している場合は、フリード以外の車種を検討した方が後悔しない可能性が高いでしょう。

- 頻繁に5人以上で長距離移動をする方

フリードの3列目シートは、あくまで補助的なものです。大人が長時間快適に過ごすには窮屈さが否めません。3列目の使用頻度が高い場合は、ホンダ ステップワゴンやトヨタ ノア/ヴォクシーといった、もう一回り大きなミドルサイズミニバンが適しています。 - キャンプなど、多くの荷物を積む趣味をお持ちの方

定員いっぱいに乗車すると、フリードの荷室にはほとんどスペースが残りません。常に多くの荷物を積載する必要があるライフスタイルの方には、積載能力不足を感じる場面が多くなるでしょう。 - 力強い加速やスポーティな走行性能を車に求める方

フリードの走りは、あくまで快適性と燃費を重視したものです。ミニバンにもキビキビとした走りを求めるのであれば、ターボエンジンを搭載した車種などを検討することをおすすめします。

この記事で解説したフリードのメリット・デメリットを、ご自身の使い方や価値観とじっくり照らし合わせてみてください。そうすることで、あなたにとってフリードが最高のパートナーになるかどうかが、自ずと見えてくるはずです。

フリードは買ってはいけないのか?総括

フリードを買ってはいけないと判断する前に、その弱点と魅力を理解することが重要です。3列目使用時の荷室の狭さやパワー感は注意点ですが、都市部での運転しやすさと経済性は高評価です。ライフスタイルとの相性を見極めれば、非常に満足度の高い一台になります。

記事のポイントをまとめます。

- イメージは「恥ずかしい」という意見と「堅実」という評価に分かれる

- ファミリーカーの印象が強く、独身者には家庭的に見られがち

- 「貧乏くさい」との評判は手頃な価格とシンプルなデザインに由来

- ガソリン車は多人数乗車時にパワー不足を感じることがある

- 弱点は3列目シート使用時の荷室が極めて狭いこと

- 寿命はメンテナンス次第で20万km以上の走行も可能

- 旧型ハイブリッドi-DCDはトランスミッションの故障リスクが指摘された

- 現行ハイブリッドe:HEVは信頼性が大幅に向上

- ハイブリッド車はバッテリー劣化と高額な交換費用を考慮すべき

- 6人乗りは快適性、7人乗りは定員と積載アレンジで優れる

- 5ナンバーサイズで取り回しが良く、運転がしやすい

- 両側スライドドアは子供や高齢者のいる家庭で高く評価される

- 2列シートの「フリード+」は趣味のトランスポーターとして活用可能

- 初期費用と走行距離でガソリン車かハイブリッド車を選択すべき

- 販売台数はシエンタが優勢だが新型の登場で差は縮小