トヨタ ルーミーの広い室内空間と普段使いでの圧倒的な利便性は、ファミリー層を中心に大きな魅力として映ります。しかし、いざ購入を具体的に考え始めると、高速道路を走る際の性能について、様々な不安が頭をよぎるのではないでしょうか。

インターネット上では、時としてルーミーは高速で怖いといった声や、走行音がうるさい、乗り心地が悪いなどの厳しい評価を目にすることがあります。特にノンターボモデルの高速走行におけるパワー不足、また背の高い車体であるがゆえに風に煽られるのではないかという懸念は、多くの方が購入をためらう一因となっています。

こうした情報に触れると、買ってから失敗や後悔をしたくないという思いが強まり、一部でささやかれる「やめとけ」という言葉が気になってしまうのも無理はありません。

一方で、力強いターボモデルなら高速道路でも快適だという意見や、そもそも街乗りがメインであればターボはいらないという考え方、さらには近年のモデルに搭載された高速走行を支援する自動運転機能の存在など、判断材料は一つではありません。

気になる最高速度の問題も含め、この記事ではルーミーの高速走行に関するあらゆる疑問や不安を徹底的に解説し、最終的にこの一台があなたにとって「本当に買ってよかった」と思える選択肢なのか、その確かな答えを見つけるための情報をお届けします。

- ルーミーが高速で怖いと言われる具体的な理由

- ターボ車とノンターボ車の高速での性能差

- 高速走行の弱点と街乗りでの大きな利便性

- 後悔しないためのグレード選びとライバル車

ルーミーは高速走行が怖い?評判の真相を解説

- ノンターボの高速走行はパワー不足で大変?

- 車高の高さが原因?風に煽られるという評判

- うるさい?乗り心地が悪いと言われる理由

- ルーミーの最高速度と実用的な速度域は?

- 「やめとけ」や「後悔」の声に繋がる弱点とは

ノンターボの高速走行はパワー不足で大変?

トヨタ ルーミーのノンターボモデルは、高速道路での走行時に一部のユーザーから力不足を指摘されることがあります。これは、車両の重量に対してエンジンの出力が控えめであることが主な理由であり、特に加速を必要とする場面で顕著に感じられる可能性があります。

なぜなら、ルーミーのノンターボモデルが搭載するエンジンは、排気量996ccの直列3気筒「1KR-FE」型であり、その性能は決してパワフルとは言えないからです。このエンジンの最高出力と、1.1トンを超える車両重量の組み合わせは、街乗りでは十分な性能を発揮しますが、高速域での走行には余裕があるとは言えません。

特に、高速道路への合流や追い越し、登り坂といった、より大きなパワーを必要とする状況では、アクセルを深く踏み込んでも期待するほどの加速が得られにくいと感じるユーザーレビューが見られます。

具体的な車両スペックをライバル車種と比較すると、その特性がより明確になります。

| 項目 | ルーミー G (ノンターボ) | ルーミー カスタムG-T (ターボ) | スズキ ソリオ HYBRID MZ |

|---|---|---|---|

| エンジン種類 | 直列3気筒 自然吸気 | 直列3気筒 ターボ | 直列4気筒 + マイルドハイブリッド |

| 総排気量 | 996cc | 996cc | 1,242cc |

| 最高出力 | 51kW (69PS) | 72kW (98PS) | 67kW (91PS) |

| 最大トルク | 92N·m (9.4kgf·m) | 140N·m (14.3kgf·m) | 118N·m (12.0kgf·m) |

| 車両重量 | 1,100kg | 1,110kg | 1,000kg |

(出典:トヨタ自動車株式会社「ルーミー 主要諸元表」、スズキ株式会社「ソリオ 主要諸元」)

このように、ノンターボモデルは他のグレードや車種と比較して、特にトルク(エンジンがタイヤを回転させる力)が低く、これが加速時の力不足感に直結します。

結論として、ルーミーのノンターボモデルは、高速道路での走行、特に合流や追い越しといった場面でパワー不足を感じやすい傾向にあります。この走行性能の特性が、一部で「怖い」という評価に繋がる一因と言えるでしょう。そのため、高速道路の利用頻度が高いユーザーは、ターボモデルを選択肢に入れるなど、自身の運転スタイルに合ったグレードを慎重に検討することが満足度に繋がります。

車高の高さが原因?風に煽られるという評判

ルーミーが高速走行時に横風の影響を受けやすいという評判は、その背の高い車体構造に起因するものです。コンパクトトールワゴンというカテゴリに分類されるルーミーは、広い室内空間を確保するために、一般的なコンパクトカーよりも全高が高く設計されています。

この設計が、高速走行時の安定性に影響を与えています。ルーミーの全高は1,735mmあり、これは同社のコンパクトカー「ヤリス」(全高1,500mm)と比較して20cm以上も高くなっています。車体の側面面積が大きいため、高速道路上の橋やトンネルの出口などで強い横風を受けると、車体が左右に揺すられるような感覚を覚えることがあります。

これは、帆を張った船が風を受けるのと同じ原理で、物理的に避けがたい現象です。さらに、車両重量が比較的軽いことも、風の影響を増幅させる一因となっています。

具体的なシチュエーションとしては、以下のような場面で特に注意が必要です。

| 注意が必要な状況 | 理由 | 対策 |

|---|---|---|

| 海上橋や高架道路の走行 | 遮蔽物がなく、常に強い横風に晒されやすい。 | 速度を控えめにし、ハンドルをしっかり保持する。 |

| トンネルの出口 | 無風状態から突然、強風に煽られることがある。 | 出口に近づいたら、横風を想定して身構える。 |

| 大型トラックやバスの追い越し時 | 大型車が作り出す気流の乱れで、車体が揺れる。 | 車間距離を十分に保ち、追い越し後は速やかに離れる。 |

| 天候が荒れている日(台風など) | 風速が常に高く、予測不能な突風が発生しやすい。 | 不要不急の高速道路利用は避ける判断も必要。 |

もちろん、トヨタの安全基準に基づいて設計されているため、通常の運転で危険が及ぶことはありませんが、ドライバーが不安を感じる要因になることは事実です。

したがって、ルーミーが風に煽られやすいという評価は、その広い室内スペースと引き換えになる車体形状の特性によるものと言えます。この点を理解し、風の強い日には速度を落とすなど、車両の特性に合わせた運転を心がけることが、高速道路での安心感に繋がるでしょう。

うるさい?乗り心地が悪いと言われる理由

ルーミーの高速走行時に「うるさい」と感じたり、「乗り心地が悪い」という評価が聞かれたりするのには、いくつかの理由が複合的に関係しています。これらは、車両の価格帯や設計思想に由来する部分が大きく、主に「音」と「振動」の問題に分けることができます。

第一に、騒音の問題です。高速走行時にはエンジン音、ロードノイズ、風切り音の3つが主な騒音源となりますが、ルーミーはこのいずれも室内に入りやすい傾向があります。ノンターボモデルの場合、100km/hで巡航する際のエンジン回転数が高めになり、3気筒エンジン特有のうなるような音が発生します。

また、コストを意識した設計のため、遮音材や吸音材の使用が限定的であり、タイヤが路面を転がる音(ロードノイズ)や、背の高いボディが風を切る音(風切り音)が車内に侵入しやすくなっています。

第二に、乗り心地に関する問題です。ルーミーのサスペンション(路面からの衝撃を吸収する装置)は、主に街中での低速走行を想定して調整されています。そのため、路面の継ぎ目や荒れた箇所が多い高速道路では、細かな振動を吸収しきれず、ゴツゴツとした硬い乗り心地に感じられることがあります。

特に後部座席は、前席に比べて揺れが大きく伝わりやすく、長距離の移動では同乗者が疲れを感じやすいというレビューも見られます。

これらの要因をまとめると、以下のようになります。

| 要因カテゴリ | 具体的な事象 | 主な原因 |

|---|---|---|

| 騒音(うるさい) | エンジン音 | 高回転域での3気筒エンジンのノイズ。 |

| ロードノイズ | タイヤから発生する走行音が室内に侵入。 | |

| 風切り音 | 角張ったボディ形状による空気抵抗。 | |

| 乗り心地が悪い | 細かな振動 | 街乗り向けの硬めのサスペンション設定。 |

| 後部座席の揺れ | シンプルなサスペンション構造とシートのクッション性。 |

このように、ルーミーの静粛性や乗り心地は、その実用性やリーズナブルな価格を実現するためのトレードオフと言えます。決して快適性が極端に低いわけではありませんが、静かで滑らかな走りを求めるユーザーにとっては、物足りなさを感じる部分かもしれません。購入を検討する際には、実際に高速道路を試乗し、ご自身の許容範囲であるかを確認することが重要です。

ルーミーの最高速度と実用的な速度域は?

トヨタ ルーミーのカタログや諸元表には、公式な最高速度の記載はありません。しかし、より重要なのは、ドライバーが安心して快適に走行できる「実用的な速度域」です。ルーミーの場合、この実用的な速度域は、計器上の最高速度よりも大幅に低い範囲にあり、その理由は車両の性能特性にあります。

ルーミーが快適な走行を維持できる速度域は、主にエンジン性能、車体の安定性、そして燃費の3つの要素によって決まります。まず、ノンターボモデルでは、時速100kmを超えたあたりからエンジン回転数が高くなり、騒音や振動が増加する傾向にあります。これは、高速巡航を続けるためにエンジンが常に高い負荷状態で稼働する必要があるためです。

また、前述の通り、背の高いボディは高速域での安定性に影響を与え、特に時速120kmに近づくと、ステアリングが軽く感じられたり、横風によるふらつきを感じやすくなったりします。日本の高速道路における法定最高速度は、一部区間の時速120kmを除き、原則として時速100kmであり(出典:警察庁ウェブサイト「高速道路の最高速度について」)、この速度内での走行が基本となります。

これらの要素を考慮すると、ルーミーにおける速度域ごとの走行フィールは以下のように整理できます。

| 走行速度域 | 走行フィールと車両の状態 | ドライバーの感覚 |

|---|---|---|

| 時速80km~100km | エンジン回転数も安定し、燃費効率が良い。車体の挙動も穏やか。 | 最も快適でリラックスして運転できる範囲。 |

| 時速100km~120km | エンジン音やロードノイズが大きくなる。燃費が悪化傾向に。 | 追い越しなどは可能だが、長時間の巡航では疲労を感じやすい。 |

| 時速120km以上 | 車体の安定性が低下し、横風の影響を顕著に受ける。 | 常に緊張を強いられ、安心感のある運転は困難。 |

結論として、ルーミーの性能を最大限に活かし、安全かつ経済的に走行できる実用的な速度域は、時速100kmまでが一つの目安となります。スピードメーターには180km/hまで目盛りが刻まれていますが、これはあくまで計器の設計上の話です。実際の運転では、法定速度を遵守し、車両の特性に合った余裕のある速度で走行することが、最も賢明な選択と言えるでしょう。

「やめとけ」や「後悔」の声に繋がる弱点とは

インターネットのレビューなどで見られるルーミーに対する「やめとけ」や「購入して後悔した」といった厳しい評価は、多くの場合、購入者の期待と車両の実際の特性との間に生じるミスマッチが原因です。ルーミーは決して欠陥の多い自動車ではなく、むしろ特定の用途においては非常に優れたクルマですが、その弱点を理解せずに選択すると満足度が低下する可能性があります。

その弱点とは、これまで述べてきた「高速走行性能」に関連する項目に集約されます。具体的には、「ノンターボモデルのパワー不足」、「横風に対する安定性の低さ」、「高速走行時の静粛性と乗り心地」などが挙げられます。これらの点は、街乗りを主眼に置いた実用性重視の設計思想からくるトレードオフであり、長距離移動やスポーティーな走りを期待するユーザーにとっては大きなデメリットと感じられます。

例えば、以前に排気量の大きいセダンやミニバンに乗っていたユーザーがルーミーに乗り換えた場合、あらゆる面で走行性能の物足りなさを感じ、後悔に繋がるケースは少なくありません。

どのようなユーザーが後悔しやすいかを、期待される用途とルーミーの特性を対比させる形で見てみましょう。

| ユーザーの主な用途・期待 | ルーミーの特性と評価 | ミスマッチの可能性 |

|---|---|---|

| 街中での近距離移動がメイン | 小回りが利き、視界も良好。スライドドアは非常に便利で高く評価される。 | 低い |

| 週末に高速道路で遠出する | 加速時のパワー不足や騒音がストレスになる可能性がある。 | 高い |

| 多人数での乗車や坂道の走行 | 乗車人数が増えると、顕著に力不足を感じる場面が多くなる。 | 非常に高い |

| 軽自動車からの乗り換え | 室内の広さや5人乗車可能な点で満足度は高いが、走行性能はターボ軽と大差ない。 | 中程度 |

| 質感の高い内装や静粛性 | 内装は機能的だがプラスチック感が強く、静粛性も価格相応。 | 高い |

このように、ルーミーの弱点は、利用シーンが限定されることで顕在化します。したがって、「やめとけ」という評価は、このクルマが持つ本来の価値を否定するものではなく、むしろ「あなたの使い方には合わないかもしれない」という注意喚起と捉えるべきです。

購入を検討する際には、レビューの言葉だけに惑わされず、ご自身のライフスタイルや運転の頻度、主に走行する道路環境を明確にし、それにルーミーという車種が本当に合致しているかを見極めることが、後悔しないための最も重要なステップとなります。

ルーミーで高速走行が怖いと感じないための対策

- ターボ車なら高速道路の走行性能は十分か

- 街乗り中心ならターボはいらないという選択

- 高速走行を支援する自動運転(ACC)機能

- 特徴を理解すれば「買ってよかった」と思える

- ライバル車ソリオとの高速安定性の違い

ターボ車なら高速道路の走行性能は十分か

トヨタ ルーミーのターボ搭載モデルは、ノンターボモデルが抱える高速道路での力不足感を解消し、十分な走行性能を提供します。動力性能に余裕が生まれることで、加速や巡航時のストレスが大幅に軽減され、より快適で安心感のある運転が可能になります。

その理由は、ターボチャージャーによってエンジンの能力が大きく向上している点にあります。ターボモデルに搭載される「1KR-VET」型エンジンは、ノンターボと同じ996ccという排気量ながら、最高出力で約1.4倍、最大トルクに至っては約1.5倍の性能を発揮します。

特に重要なのが最大トルクで、140N·mという力強いトルクを2,400rpmという比較的低いエンジン回転数から発生させることができます。これは、アクセルを踏み込むとすぐに力強い加速が得られることを意味し、高速道路での運転を非常に楽にします。

この性能差は、高速道路における様々な状況で明確な違いとなって現れます。

| 高速道路での状況 | ノンターボモデルの挙動 | ターボモデルの挙動 |

|---|---|---|

| 本線への合流 | アクセルを深く踏み込み、エンジンを高回転させる必要がある。 | 少しのアクセル操作でスムーズに流れに乗ることができ、余裕が生まれる。 |

| 追い越し加速 | 速度の上昇が緩やかで、追い越しに時間がかかる傾向がある。 | 力強い中間加速で、短時間かつ安全に追い越しを完了できる。 |

| 長い登り坂 | 速度が低下しやすく、頻繁なシフトダウンでエンジン音が大きくなる。 | トルクを活かして速度を維持しやすく、安定した走行が可能。 |

| 100km/hでの巡航 | エンジン回転数が高めで、室内にノイズが侵入しやすい。 | エンジン回転数を低く抑えられるため、静かで快適な巡航を楽しめる。 |

このように、ターボモデルは高速走行におけるあらゆる場面でノンターボモデルを上回る性能を示します。この余裕のあるパワーは、単に速く走れるというだけでなく、危険回避や運転疲労の軽減といった安全面にも大きく貢献します。

結論として、高速道路を頻繁に利用する、あるいは多人数での乗車や長距離移動の機会が多いユーザーにとって、ルーミーのターボモデルは非常に優れた選択肢です。その走行性能は「十分」と言え、ノンターボモデルで感じられた「怖い」という不安要素を解消し、ワンランク上の快適なドライブを提供してくれます。

街乗り中心ならターボはいらないという選択

一方で、クルマの利用が主に市街地での短距離移動に限られる場合、「ターボは不要」という判断は非常に合理的です。ルーミーのノンターボモデルは、街乗りに最適化された性能と経済性を備えており、多くのユーザーにとって満足度の高い選択となり得ます。

この選択が合理的である理由は、主に「コストパフォーマンス」と「街中での走行特性」にあります。まず、車両本体価格において、ターボを搭載する「カスタムG-T」グレードと、同等の装備を持つノンターボの「カスタムG」グレードとでは、約16万円の価格差があります(2025年9月時点のメーカー希望小売価格に基づく)。この初期投資の差は、購入時の大きな判断材料となります。

また、燃費性能においても、カタログ上のWLTCモード燃費でノンターボ車(18.4km/L)がターボ車(16.8km/L)を上回っており、日々の燃料費を抑えることができます。走行面では、信号の多い市街地での発進や停止、時速60kmまでの加速において、ノンターボモデルでも不満を感じることは少なく、むしろ自然で扱いやすいと評価されています。

ターボモデルの持つ力強いパワーは、街乗りではその性能を十分に発揮する機会がほとんどなく、いわば「オーバースペック」とも言えるのです。

街乗りを主とするドライバーの視点で両モデルを比較すると、以下のようになります。

| 比較項目 | ノンターボモデルのメリット | ターボモデルのメリット |

|---|---|---|

| 車両価格 | ターボモデルより安価で、購入時の負担が軽い。 | 価格は高いが、高い走行性能を持つ。 |

| 燃費性能 | 特に市街地モードでの燃費に優れ、経済的。 | 燃費は若干劣るが、パワーを考慮すれば良好。 |

| 街中での運転 | スムーズな発進と扱いやすいパワーで十分快適。 | 力強いが、その性能を活かす場面は少ない。 |

| メンテナンス | 構造がシンプルで、長期的な維持管理に安心感がある。 | ターボ機構がある分、より繊細なオイル管理などが推奨される。 |

これらの理由から、ご自身のカーライフが買い物や子どもの送迎といった街中での利用が9割以上を占め、高速道路の利用は年に数回程度というユーザーであれば、無理にターボモデルを選ぶ必要はありません。むしろ、ノンターボモデルを選択することで、購入費用とランニングコストを抑え、その分を他の楽しみに使うという賢いカーライフを送ることができるでしょう。

高速走行を支援する自動運転(ACC)機能

近年のルーミーには、高速道路での運転負担を大幅に軽減する先進の運転支援機能が搭載されており、これが「怖い」という感覚を和らげる上で重要な役割を果たします。その中心となるのが、「全車速追従機能付アダプティブクルーズコントロール(ACC)」です。

この機能は、運転支援システム「スマートアシスト」の一部として、主に上位グレードに標準装備されています。ACCは、フロントガラス上部に設置されたステレオカメラで先行車を認識し、ドライバーが設定した車速の範囲内で、適切な車間距離を保ちながら自動で追従走行するシステムです。

アクセルとブレーキの操作をクルマが代行してくれるため、特に長距離の高速巡航や渋滞時におけるドライバーの疲労を劇的に軽減します。重要なのは「全車速追従機能付」という点で、先行車が停止すれば自車も自動で停止し、先行車が発進すれば簡単な操作で追従を再開するため、ノロノロ運転が続く渋滞路でも効果を発揮します。

ただし、これは「自動運転」レベル2に相当する運転支援技術であり、システムの操作主体は常にドライバーにあることを理解しておく必要があります。ステアリング操作はドライバー自身が行う必要があり、システムを過信せず、常に周囲の安全を確認することが求められます。

ACCをはじめとするスマートアシストの主な機能と、それがもたらすメリットは以下の通りです。

| 支援機能の名称 | 主な機能 | 高速走行時のメリット |

|---|---|---|

| 全車速追従機能付ACC | 先行車との車間距離を維持しながら自動で追従走行する。 | ペダル操作から解放され、運転疲労が大幅に軽減される。 |

| 車線逸脱警報機能 | 意図せず車線をはみ出しそうになると警告する。 | 注意散漫になりがちな単調な走行での安全性を高める。 |

| アダプティブドライビングビーム(ADB) | 先行車や対向車を眩惑させずにハイビームを維持する。 | 夜間の高速道路で常に良好な視界を確保し、危険の早期発見に貢献する。 |

| 標識認識機能 | 進入禁止や最高速度などの道路標識を認識して表示する。 | うっかりした速度超過などの違反を防ぐサポートとなる。 |

(注:搭載される機能はグレードや年式によって異なります)

結論として、ルーミーに搭載されたACCなどの運転支援機能は、パワー不足や横風への不安といった車両の基本的な走行性能そのものを変えるものではありません。しかし、ドライバーの操作負担を減らし、安全マージンを高めることで、結果的に高速走行時の心理的な「怖さ」や「疲れ」を和らげる大きな助けとなります。

これらの先進装備の有無は、高速道路での快適性を大きく左右するため、クルマ選びの際には重要なチェックポイントです。

特徴を理解すれば「買ってよかった」と思える

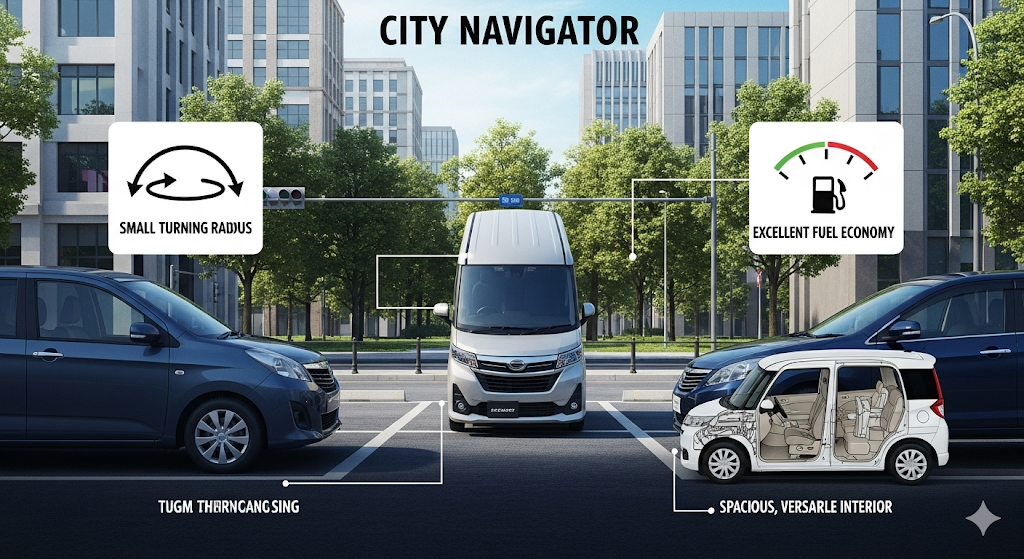

これまで述べてきた高速走行時の弱点にもかかわらず、トヨタ ルーミーが多くのユーザーから支持され、「買ってよかった」という高い評価を得ているのは事実です。その理由は、このクルマが持つネガティブな側面を補って余りある、圧倒的な「日常での使い勝手の良さ」にあります。

ルーミーの最大の魅力は、コンパクトなボディサイズからは想像できないほどの広い室内空間と、それを最大限に活かすための工夫にあります。特に、パワースライドドアの利便性は、子育て世代のユーザーから絶大な支持を集めています。狭い駐車場で子どもを乗り降りさせる際や、両手が荷物でふさがっている時など、その恩恵を感じる場面は日常生活の至る所に存在します。

また、多彩なシートアレンジが可能で、後部座席を格納すればフラットで広大な荷室が出現し、大きな買い物からレジャー用品の積載まで、幅広いニーズに応えてくれます。これらの特徴は、高速道路での走行性能よりも、日々の生活における利便性を重視するユーザーにとっては、何物にも代えがたい価値となるのです。

どのようなユーザーが、ルーミーに対して高い満足度を感じるのかを具体的に見ていきましょう。

| このようなユーザーに「買ってよかった」と評価されています | ルーミーが提供する具体的な価値 |

|---|---|

| 小さな子どもがいるファミリー層 | 両側スライドドアは隣のクルマを気にせず開閉でき、子どもの急な飛び出しも防ぎやすいです。 |

| 日常的に大きな荷物を運ぶ機会がある方 | 後部座席を倒せば自転車も積載可能な大容量スペースが出現し、趣味や買い物で活躍します。 |

| 運転にあまり自信がない方 | 四角いボディ形状で見切りが良く、最小回転半径も小さいため、狭い道での運転や駐車が容易です。 |

| 軽自動車からのステップアップを考えている方 | 軽自動車に近い運転感覚ながら、5人乗車が可能で、室内空間の広さに大きな満足感が得られます。 |

| コストパフォーマンスを重視する方 | これだけの利便性と空間効率を、比較的手頃な価格で手に入れられる点は大きな魅力です。 |

結論として、ルーミーは「移動の速さや快適さ」よりも「生活の道具としての利便性」を追求したクルマです。その設計思想とご自身のライフスタイルが合致した時、高速走行時の弱点は些細なことと感じられるほどの満足感を得られるでしょう。購入後に「買ってよかった」と心から思うためには、このクルマの本当の価値がどこにあるのかを理解することが不可欠です。

ライバル車ソリオとの高速安定性の違い

ルーミーを検討する上で、必ず比較対象となるのがスズキのライバル車「ソリオ」です。特に高速走行時の安定性においては、多くの自動車レビューやユーザー評価で、ソリオに軍配が上がる傾向があります。この違いは、両車の設計思想や採用されている技術的な背景に起因します。

ソリオの高速安定性が高く評価される主な理由は、スズキの次世代プラットフォーム「HEARTECT(ハーテクト)」の採用、そして振動の少ない4気筒エンジンにあります。HEARTECTは、軽量でありながら高い剛性を誇り、しっかりとした乗り心地と操縦安定性を実現しています。一方、ルーミーが採用するプラットフォームも優れたものですが、設計思想として街乗りでの快適性がより重視されています。

また、ソリオの1.2L直列4気筒エンジンは、ルーミーの1.0L直列3気筒エンジンと比較して、高回転域での振動や騒音が少なく、高速巡航時の静粛性と快適性で有利です。これらの要素が組み合わさることで、ドライバーはソリオに対してよりどっしりとした安定感を感じることができます。

両車の高速安定性に関連するスペックと特性を比較すると、その違いがより明確になります。

| 比較項目 | トヨタ ルーミー (G) | スズキ ソリオ (HYBRID MZ) | 高速安定性への影響 |

|---|---|---|---|

| プラットフォーム | ダイハツ・Aプラットフォーム | HEARTECT(ハーテクト) | HEARTECTは高剛性・軽量設計で、走行時のしっかり感に貢献します。 |

| エンジン形式 | 1.0L 直列3気筒 | 1.2L 直列4気筒 | 4気筒エンジンは一般的に3気筒より振動が少なく、巡航時の快適性が高いです。 |

| サスペンション | 街乗りでの快適性を重視したセッティング。 | しっかり感と乗り心地のバランスを重視したセッティング。 | 設計思想の違いが、高速域でのフィーリングの差となって現れます。 |

| 全体的な評価 | 日常の使い勝手と室内空間の広さを最優先。 | 走行性能と燃費、室内空間のトータルバランスを追求。 | どちらが優れているかではなく、何を重視するかの違いです。 |

(出典:トヨタ自動車株式会社「ルーミー 主要諸元表」、スズキ株式会社「ソリオ 主要諸元」)

このように、ルーミーとソリオでは、クルマづくりの重点が異なります。もし、高速道路を走行する機会が多く、走行安定性を最重要視するのであれば、ソリオは非常に有力な選択肢となるでしょう。

しかし、ルーミーが持つパッケージングの巧みさや、トヨタの幅広い販売・サービス網といった魅力も存在します。最終的な選択は、両車を実際に試乗し、ご自身の価値観に最も合致する一台を見極めることが重要です。

ルーミーの高速が怖いという評判を総括

トヨタ ルーミーが高速走行で怖いと感じる理由は、ノンターボの力不足や背の高いボディが風に煽られやすいためです。しかし、これは街乗りでの利便性を重視した設計思想の裏返しでもあります。ターボモデルの選択やACC機能を活用することで、高速での不安は軽減されます。ご自身の主な用途と車両の特性を理解することが、満足のいくカーライフに繋がります。

記事のポイントをまとめます。

- ノンターボ車は車重に対してエンジンパワーが控えめである

- 高速の合流や登坂路でパワー不足を感じやすい

- 背の高いボディは構造的に横風の影響を受けやすい

- 広い室内空間と引き換えの設計上の特性である

- 高速走行時はエンジン音やロードノイズが気になる

- 乗り心地は街乗り向けで、高速では硬めに感じる

- 実用的な巡航速度の目安は時速100kmまでである

- 低評価はユーザーの用途と車両特性のミスマッチが原因

- ターボ車はトルクが強く、高速でも余裕のある走りを提供する

- 主な用途が街乗りならノンターボは経済的で合理的な選択

- ACCなどの運転支援機能は高速での疲労を軽減する

- 日常での使い勝手の良さがユーザーから高く評価されている

- スライドドアの利便性と荷室の広さが大きな魅力

- ライバル車ソリオの方が高速安定性は高く評価される

- 自身の利用シーンを明確にし試乗することが重要である